文章目录

- 1. 流量控制

- 2. 拥塞控制

TCP 工作机制:

确认应答机制

超时重传机制

连接管理机制

滑动窗口

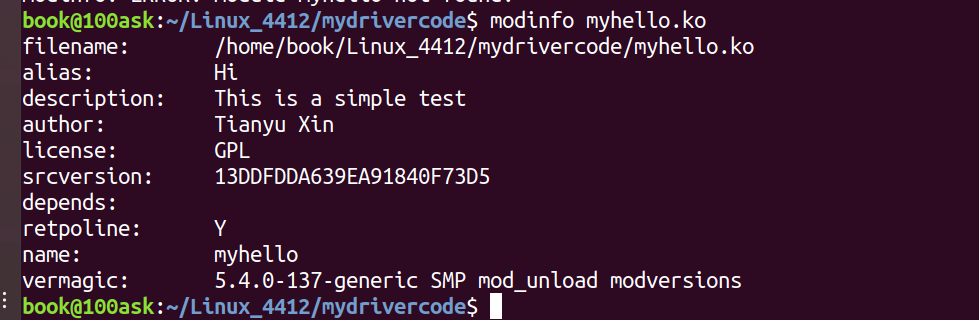

1. 流量控制

流量控制是一种干扰发送的窗口大小的机制,滑动窗口,窗口越大,传输的效率就越高(一份时间,等待的 ACK 就越多)

- 完全不等待 ACK ,可靠性能否有保障。

- 窗口太大,也会消耗大量的系统资源。

- 发送的速度太快,接收方处理不过来,发了也是白发。

鉴于以上三点原因,窗口也不能无限大。

接收方的处理能力是一个很重要的约束依据。发送方的速度,不能超过接收方的处理能力。

流量控制 要做的就是 根据接收方的处理能力,协调发送方的发送效率。

有一个比较简单的衡量接收方的处理能力的办法:

根据接收缓冲区的剩余大小来衡量。

把这个接收缓冲区中剩余的空间容量作为衡量发送方发送速率的指标。

每次 A 给 B 发了一个数据,B 就需要计算一下这个接收缓冲区中剩余的容量,然后把这个值通过 ACK 报文返回给 A。

A 就根据这个值来决定接下来发送的速率是多少,也就是决定窗口大小是多少。

从这里就可看出,由于接收方的缓冲区剩余空间是一直在动态变化的,所以每次返回的 ACK 带的窗口大小也都是在变化的。

发送方也是在动态调整。

发送方窗口大小不是固定值,也不是配置的,而是随着传输过程的进行动态调整的。

可以把接收缓冲区想象成一个蓄水池。

根据蓄水池的剩余空间大小,来决定往里输水的速率。

16 位窗口大小只有在报文是 ACK 的时候才是有效的,发送方会根据这个返回 ACK 报文来决定下一轮发送的窗口大小了。

虽然这里的窗口大小是 16 位(64KB)的,但是不意味着它的窗口大小最大是 64 KB。

因为这里为了让窗口更大,在选项部分引入了 窗口扩展因子,比如说扩展因子是 2,意思就是让 64 KB << 2(左移两位)

那就变成了 256 KB 了。

当窗口大小为0,发送方就会暂停发送,暂停发送的等待过程中,会给 B 定期发送窗口探测报文。

这个报文不携带具体的业务数据,只是为了触发 ACK 查询窗口大小。

2. 拥塞控制

流量控制 和 拥塞控制 共同决定发送方的窗口大小是多少。

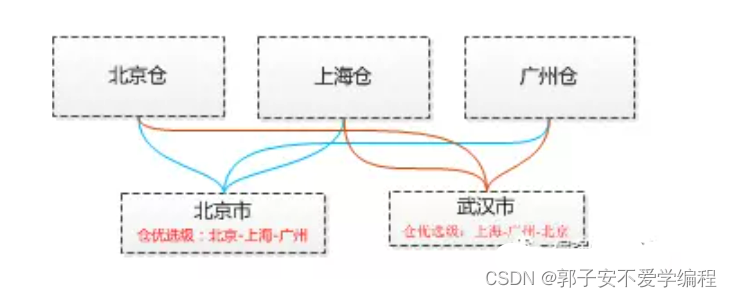

流量控制考虑的是接收方的处理能力,而拥塞控制描述的是传输过程中,中间结点的处理能力。

窗口大小是发送方的的概念,只不过这个窗口大小是通过接收方 ACK 报头里的窗口大小字段,从接收方告诉发送方。

前面的 流量控制 考虑发送方的发送速率,只是考虑了接收方的处理能力,而没有考虑中间结点。

在网络通信的过程中,涉及到了很多的路由器和交换机,也就是通信工程中的中间结点。

接收方的处理能力好量化衡量,但是中间结点不好衡量,于是就有人想出了一种通过“实验”的方式,

来测试出一个合适的的值来衡量中间结点。

这个方式就好比是在悬崖边上跳舞,在危险的边缘跃跃欲试。

比如说,张三在看书,李四过来一会儿看他一眼、一会儿摸他一下、一会儿替他翻页,

刚开始还没生气,但是怒气值在到达一个数值的时候,张三就忍不住动手打了李四。

这就是通过一点一点的打扰张三,李四就可以逐渐找到一个不会使李四生气的最大怒气值。

拥塞控制的本质就是通过这样实验的方式,来逐渐找到一个合适的窗口大小,也就是一个合适的发送速率。

拥塞窗口以尝试多大的窗口大小进行发送。

传输轮次为 第0轮 的时候,窗口大小是 1,这个时候是以非常慢的速度发送数据。

(此处的 1 不是字节,而是 1 单位。一个单位代表着多少字节,不去研究)

如果此时发现数据传输顺利,就扩大窗口。

到第 1 轮的时候,窗口大小是 2 ,此时窗口大小扩大了一倍。

到第 2 轮的时候,窗口大小变成了 4。

初始阶段,由于初始窗口大小比较小,每一轮不丢包都会使窗口大小扩大一倍。(指数增长)

当增长速率达到阈值(窗口大小为16)之后,此时指数增长,就成为了线性增长,这些增长的前提都是不丢包。

接下来,当传输过程中一旦丢包了,说明此时发送的数据已经接近网络的极限了,

此时就把窗口大小一下缩成很小的值(重复刚才指数增长和线性增长的过程),重复刚才的过程后,阈值就会相应的变小。

拥塞窗口不是固定数值,而是一直变化的,随着时间的推移,逐渐达到一个动态平衡的过程。

这样既解决了中间结点无法衡量的问题,同时也能随着网络的动态变化而变化。

拥塞窗口 和 流量控制的窗口共同决定了发送方实际的发送窗口。(拥塞窗口和流量控制窗口的较小值)

拥塞窗口的变化过程就好比谈恋爱的感觉。

两个人刚开始的时候,“热恋期” 感情会迅速升温。(指数增长),热恋期过了,不在指数增长而是线性增长。

吵架了之后闹分手,但是第二天之后又和好了,之后又会是一个感情迅速升温的过程。(一般来说,这个热恋期回比之前的短)

随着时间的推移,两个人的感情就在这样的曲线中动态变化,最终到达动态平衡过程。