本文来源 : 腾讯元宝

克劳德·香农(Claude Shannon) 信息时代之父

克劳德·香农(Claude Shannon,1916-2001)是20世纪最具影响力的数学家和工程师之一,被誉为“信息论之父”和“数字通信理论奠基人”。他的工作为现代计算机科学、通信技术和人工智能奠定了基础。

1. 核心贡献

(1) 信息论(Information Theory)

- 1948年发表《通信的数学理论》,开创了信息论这一学科。

- 关键概念:

- 比特(Bit):信息的基本单位(二进制0和1)。

- 信息熵(Entropy):衡量信息的不确定性,影响数据压缩和加密。

- 信道容量(Channel Capacity):计算通信系统的最大传输速率(香农极限)。

(2) 数字电路设计

- 1937年硕士论文《继电器与开关电路的符号分析》:

- 证明布尔代数可用于电路设计,奠定数字计算机的理论基础。

- 现代计算机的CPU、内存均基于此理论。

(3) 密码学

- 1945年报告《密码学的数学理论》(二战期间):

- 提出“混淆”和“扩散”原则,影响现代加密算法(如AES)。

- 证明“一次一密”(One-Time Pad)是唯一绝对安全的加密方式。

2. 影响领域

| 领域 | 具体影响 |

|---|---|

| 计算机科学 | 计算机逻辑设计(CPU、内存)、数据压缩(ZIP、MP3)、纠错码(CD、5G) |

| 通信技术 | 无线通信(Wi-Fi、5G)、光纤通信、卫星通信(香农极限决定理论最高传输速率) |

| 人工智能 | 信息熵用于机器学习(决策树、数据分类),影响深度学习的数据优化 |

| 经济学 | 博弈论、金融市场预测(信息不确定性建模) |

3. 趣闻与个人生活

- 杂耍与发明:热爱杂耍,设计过杂耍机器人和电动独轮车。

- “终极机器”:制作了一个关掉盒子就会伸手指把它打开的玩具,讽刺自动化。

- 与图灵相识:二战期间曾与艾伦·图灵(计算机科学之父)讨论密码学。

4. 荣誉与遗产

- 奖项:IEEE荣誉奖章、美国国家科学奖章、京都奖(相当于诺贝尔奖的工程类奖项)。

- 命名纪念:

- 香农奖(信息论最高奖)。

- 月球上的“香农环形山”。

- 互联网“香农单位”(1 Sh = 1 bit/s,衡量信息传输速率)。

5. 经典语录

“信息是对不确定性的消除。”

——克劳德·香农

“机器终将能像人类一样思考,但它们会像人类一样犯错吗?”

——香农对AI的思考(1987年)

为什么香农如此重要?

- 没有香农,就没有互联网、智能手机、AI:他的理论支撑了现代所有数字通信和计算技术。

- 跨学科影响:从计算机科学到生物学(DNA编码)、金融学(信息经济学)均有应用。

伦纳德·克莱因洛克(Leonard Kleinrock)——互联网之父之一

伦纳德·克莱因洛克(Leonard Kleinrock,1934年6月13日-)是美国计算机科学家,分组交换(Packet Switching)理论的奠基人,对互联网的诞生起到关键作用。他是ARPANET(现代互联网前身)的核心设计者之一,被誉为“互联网之父”之一(与Vint Cerf、Bob Kahn等齐名)。

1. 核心贡献

(1) 分组交换理论(Packet Switching)

- 1961年博士论文《大型通信网络中的信息流》:

- 提出分组交换(Packet Switching)理论,奠定了互联网数据传输的基础。

- 证明数据拆分成“数据包”传输比传统电路交换(Circuit Switching)更高效。

- 影响:

- ARPANET(1969年)采用分组交换技术,成为互联网的雏形。

- 今天的TCP/IP、Wi-Fi、5G均基于此理论。

(2) ARPANET 的首个数据传输

- 1969年10月29日,克莱因洛克在UCLA(加州大学洛杉矶分校)主持了ARPANET的首次节点间通信:

- 从UCLA向斯坦福研究院(SRI)发送“LOGIN”命令(仅传送“LO”后系统崩溃,但历史性的一刻)。

- 关键角色:

- 负责ARPANET的网络测量中心(NMC),监控早期互联网性能。

(3) 排队论(Queueing Theory)

- 研究数据包在网络中的排队延迟,优化路由算法。

- 影响现代云计算、CDN(内容分发网络)、路由器流量控制。

2. 影响领域

| 领域 | 具体影响 |

|---|---|

| 互联网架构 | TCP/IP、路由器设计、分布式网络 |

| 无线通信 | Wi-Fi、5G核心网(均依赖分组交换) |

| 云计算 | 数据中心流量调度、负载均衡(基于排队论) |

| 网络安全 | 早期研究网络拥塞控制,影响DDoS防御 |

3. 荣誉与奖项

- 2001年:美国国家工程院德雷珀奖(Draper Prize,工程界诺贝尔奖)。

- 2007年:入选互联网名人堂(Internet Hall of Fame)。

- 2012年:获美国国家科学奖章(National Medal of Science)。

- 命名纪念:

- UCLA的Kleinrock Internet Heritage Site(纪念ARPANET诞生地)。

- 多个IEEE奖项以他命名。

4. 趣闻与观点

- 互联网的“副作用”:

- 克莱因洛克曾表示,他没预料到互联网会被用于垃圾邮件和网络攻击,但认为开放性是必要的代价。

- 未来互联网:

- 主张“智能边缘网络”(更分布式、低延迟的架构)。

- 与Vint Cerf、Bob Kahn的关系:

- 克莱因洛克的理论为TCP/IP协议(由Cerf和Kahn设计)提供了底层支持。

5. 经典语录

“互联网就像一面镜子,放大了人性的善与恶。”

——伦纳德·克莱因洛克

“我们建造了工具,但社会决定了如何使用它。”

——谈互联网的社会影响

为什么克莱因洛克如此重要?

- 没有分组交换,就没有现代互联网:今天的视频流、在线游戏、区块链均依赖数据包传输。

- 从理论到实践:他不仅是理论家,还直接参与ARPANET的搭建,推动技术落地。

文特·瑟夫(Vint Cerf)与鲍勃·卡恩(Bob Kahn)——TCP/IP协议之父与互联网架构师

文特·瑟夫(Vint Cerf,1943-)和鲍勃·卡恩(Bob Kahn,1938-)是互联网最核心协议TCP/IP的联合发明人,被广泛尊称为“互联网之父”。他们的工作奠定了全球互联网的基础架构,使不同网络能够互联互通。以下是他们的关键贡献与影响分析:

1. 核心贡献:TCP/IP协议

(1) TCP/IP的诞生背景

- 1970年代问题:早期计算机网络(如ARPANET、NPL)使用不同协议,无法互通。

- 目标:设计一套通用协议,让任何网络都能无缝连接。

(2) 突破性论文

- 1974年发表《A Protocol for Packet Network Intercommunication》:

- 提出传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP),后拆分为TCP/IP。

- 核心思想:

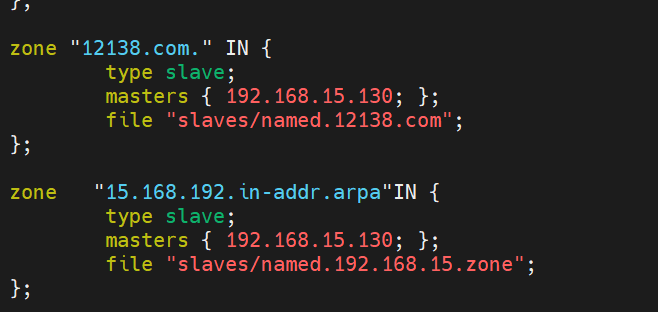

- IP地址:唯一标识网络设备(如

192.168.1.1)。 - 数据包分组与路由:信息拆分为包,独立传输后重组。

- 容错机制:丢包自动重传(TCP可靠性)。

- IP地址:唯一标识网络设备(如

(3) 实际部署

- 1983年1月1日:ARPANET正式切换至TCP/IP,这一天被视为“互联网生日”。

- 全球化推广:1990年代成为互联网标准(RFC 791/793)。

2. 分工与合作

| 人物 | 专长与角色 |

|---|---|

| 鲍勃·卡恩 | - 提出互联网架构核心概念(“开放网络互联”)。 - 主导DARPA项目,推动TCP/IP落地。 |

| 文特·瑟夫 | - 完善协议数学理论,编写首套TCP代码。 - 后任Google副总裁,推广互联网普及。 |

3. 直接影响

(1) 现代互联网的基石

- IP地址:IPv4(43亿地址)→ IPv6(340万亿亿亿亿地址)。

- 万维网(WWW)依赖:Tim Berners-Lee的HTTP/HTML基于TCP/IP。

- 5G/物联网:所有智能设备通过IP互联。

(2) 衍生技术

- DNS(域名系统):瑟夫参与设计,将IP转为

google.com。 - VPN与加密:IPSec(基于IP层的安全协议)。

- 云计算:分布式数据中心依赖TCP/IP路由。

4. 荣誉与奖项

- 1997年:美国国家技术奖章(克林顿总统颁发)。

- 2004年:图灵奖(计算机界诺贝尔奖)。

- 2005年:总统自由勋章(美国最高平民荣誉)。

- 互联网名人堂:首批入选者。

5. 现状与观点

| 人物 | 近期动态 |

|---|---|

| 鲍勃·卡恩 | - 领导“数字对象架构”(DOA),探索下一代互联网标识系统。 |

| 文特·瑟夫 | - Google首席互联网 evangelist(布道师)。 - 倡导IPv6部署与网络安全教育。 |

争议与挑战

- IPv4地址耗尽:瑟夫承认“当初以为43亿IP够用是失误”。

- 网络中立性:两人支持开放互联网,反对运营商限速。

6. 经典语录

“互联网属于所有人。”

——文特·瑟夫

“我们建造的是土壤,而非花朵。”

——鲍勃·卡恩(比喻TCP/IP是基础,应用由他人创造)

为什么他们比克莱因洛克更知名?

- 理论+实践:克莱因洛克提出分组交换,而瑟夫和卡恩实现跨网络互联。

- 协议普及:TCP/IP是互联网的“通用语言”,直接影响全球用户。

蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)与HTTP/HTML——万维网之父

蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee,1955-)是万维网(World Wide Web, WWW)的发明者,他设计的HTTP(超文本传输协议)和HTML(超文本标记语言)彻底改变了人类获取信息的方式。以下是他的核心贡献与技术解析:

1. 核心发明:HTTP与HTML

(1) HTTP(HyperText Transfer Protocol)

- 作用:

定义客户端(浏览器)与服务器之间的通信规则,实现网页内容的请求与传输。 - 关键特性:

- 无状态协议:每次请求独立,不保留用户历史(后引入Cookie/Session解决)。

- 方法(Methods):

GET(获取数据)、POST(提交数据)、PUT/DELETE(RESTful API基础)。

- 版本演进:

- HTTP/1.1(1997):持久连接、管道化请求(主流至今)。

- HTTP/2(2015):多路复用、头部压缩(性能提升)。

- HTTP/3(2022):基于QUIC协议(UDP,解决TCP队头阻塞)。

(2) HTML(HyperText Markup Language)

- 作用:

用标签(如<p>、<a>)结构化网页内容,支持超链接(Hyperlink)实现文档互联。 - 关键特性:

- 跨平台:任何设备/浏览器均可解析。

- 可扩展性:通过CSS/JavaScript增强样式与交互。

- 版本演进:

- HTML4(1999):表格布局、基础表单。

- HTML5(2014):多媒体(

<video>)、语义化标签(<article>)、离线存储。

2. 万维网(WWW)的诞生

- 1989年:伯纳斯-李在CERN(欧洲核子研究中心)提出万维网构想,解决科学家论文共享难题。

- 1990年:开发首个Web服务器(info.cern.ch)、首个浏览器(WorldWideWeb)和首个网页。

- 1991年:HTTP/0.9发布,万维网向公众开放。

- 1993年:CERN宣布万维网技术免费开放,推动互联网爆炸式增长。

✅ 与互联网(Internet)的区别:

- 互联网(TCP/IP)是基础设施,如“公路网”。

- 万维网(HTTP/HTML)是跑在互联网上的“车辆与货物”,依赖前者但不等同。

3. 直接影响

| 领域 | 具体影响 |

|---|---|

| 信息革命 | 知识民主化(维基百科、在线教育)。 |

| 商业模式 | 电子商务(Amazon)、搜索引擎(Google)、社交媒体(Facebook)依赖Web技术。 |

| 技术生态 | 催生CSS、JavaScript、WebAssembly等前端技术链。 |

4. 后续贡献与倡议

- W3C(万维网联盟):1994年创立,制定Web标准(如HTML5、CSS3)。

- 语义网(Semantic Web):推动数据互联(RDF、SPARQL),但未完全实现。

- Solid项目:2018年提出去中心化Web,对抗科技巨头数据垄断。

5. 荣誉与争议

- 荣誉:

- 2016年获图灵奖(“计算机界诺贝尔奖”)。

- 2004年被英女王封为爵士。

- 争议:

- 未申请专利:伯纳斯-李放弃万维网专利,虽促进发展,但也导致广告与隐私问题泛滥。

- 中心化批判:现代Web被Google/Facebook控制,违背其开放初衷。

6. 经典语录

“Web不应属于某家公司,而应属于全人类。”

——蒂姆·伯纳斯-李

“我们需要的不是‘元宇宙’,而是更好的万维网。”

——批评Meta等公司的封闭生态

为什么伯纳斯-李的贡献独一无二?

- 从0到1:瑟夫/卡恩提供“公路”(TCP/IP),他建造了“车辆与交通规则”(HTTP/HTML)。

- 免费开放:拒绝商业化,直接推动全球信息革命。

马克·安德森(Marc Andreessen)——浏览器革命之父与硅谷传奇

马克·安德森(Marc Andreessen,1971-)是互联网历史上最具影响力的技术先驱之一,他领导的Mosaic浏览器开发彻底改变了人类访问信息的方式,直接推动了万维网(WWW)的普及。以下是他的技术贡献、商业成就与持续影响:

1. 核心贡献:Mosaic浏览器(1993)

(1) 突破性创新

- 图形化界面:首个支持图片内嵌的浏览器(此前仅有文字,如Tim Berners-Lee的WorldWideWeb浏览器)。

- 跨平台:同时发布Windows、Mac和Unix版本,打破技术壁垒。

- 用户友好设计:

- 书签、前进/后退按钮(成为现代浏览器标准)。

- 支持HTTP/HTML标准,兼容伯纳斯-李的万维网架构。

(2) 历史意义

- 引爆互联网普及:1993-1995年,全球互联网用户从500万激增至1600万。

- 商业化的起点:Mosaic代码衍生出网景浏览器(Netscape Navigator),开启互联网商业时代。

2. 从Mosaic到网景(Netscape)

- 1994年:安德森与吉姆·克拉克(Silicon Graphics创始人)创立网景通信公司(Netscape)。

- 网景浏览器:

- 新增SSL加密(奠定电商安全基础)。

- 1995年上市,首日股价从28飙升至75,成为互联网泡沫标志性事件。

- 与微软的“浏览器战争”:

- 微软捆绑IE浏览器打压网景,最终导致网景衰落(1998年被AOL收购)。

- 反垄断案:美国政府起诉微软,成为科技反垄断经典案例。

3. 后续商业与投资成就

| 阶段 | 关键动作 | 影响 |

|---|---|---|

| 1999-2009 | 创立Opsware(IT自动化),2007年$16亿卖惠普 | 奠定云计算运维基础 |

| 2009至今 | 联合创立安德森·霍洛维茨基金(a16z) | 投资Facebook、Twitter、Coinbase等 |

| Web3倡导者 | 押注加密货币(如Coinbase、NFT项目) | 推动区块链与去中心化技术 |

4. 技术哲学与争议

- “软件正在吞噬世界”(2011年《华尔街日报》文章):

- 预言软件将颠覆所有传统行业(如Uber颠覆交通,Netflix颠覆影视)。

- 争议观点:

- 反对Web3怀疑者,认为区块链是“下一代互联网”。

- 批评美国科技监管过度,阻碍创新。

5. 荣誉与奖项

- 1997年:入选《时代》周刊“全球数字精英50人”。

- 2013年:入选互联网名人堂(Internet Hall of Fame)。

- 2021年:a16z管理资产超$300亿,成为硅谷顶级风投。

6. 安德森的技术遗产

- 浏览器生态:Mosaic→网景→Firefox(网景开源代码演变为Mozilla)。

- 开源文化:网景曾开源代码,间接促进Chrome/V8引擎发展。

- 创业范式:证明“大学生创业”可改变世界(开发Mosaic时仅22岁)。

经典语录

“Mosaic不是第一个浏览器,但它是第一个让人们意识到‘这玩意儿能改变一切’的浏览器。”

——《硅谷之火》

“未来已来,只是分布不均。”

——安德森谈技术普及

为什么安德森如此重要?

- 从技术到商业:他将学术项目(Mosaic)转化为商业产品(网景),定义了互联网盈利模式(广告、订阅)。

- 连续颠覆者:从浏览器到云计算再到加密货币,始终站在技术前沿。