土地政策

本篇文章主要总结新中国近代以来的土地政策,根据中国共产党的建立的前后时间分为两个部分。建党前主要是太平天国的《天朝田亩制》、孙中山的“旧三民主义”和新三民主义,建党后的大革命时期、土地革命时期、抗日战争、解放战争、新中国成立初期、社会主义改造时期以及改革开放

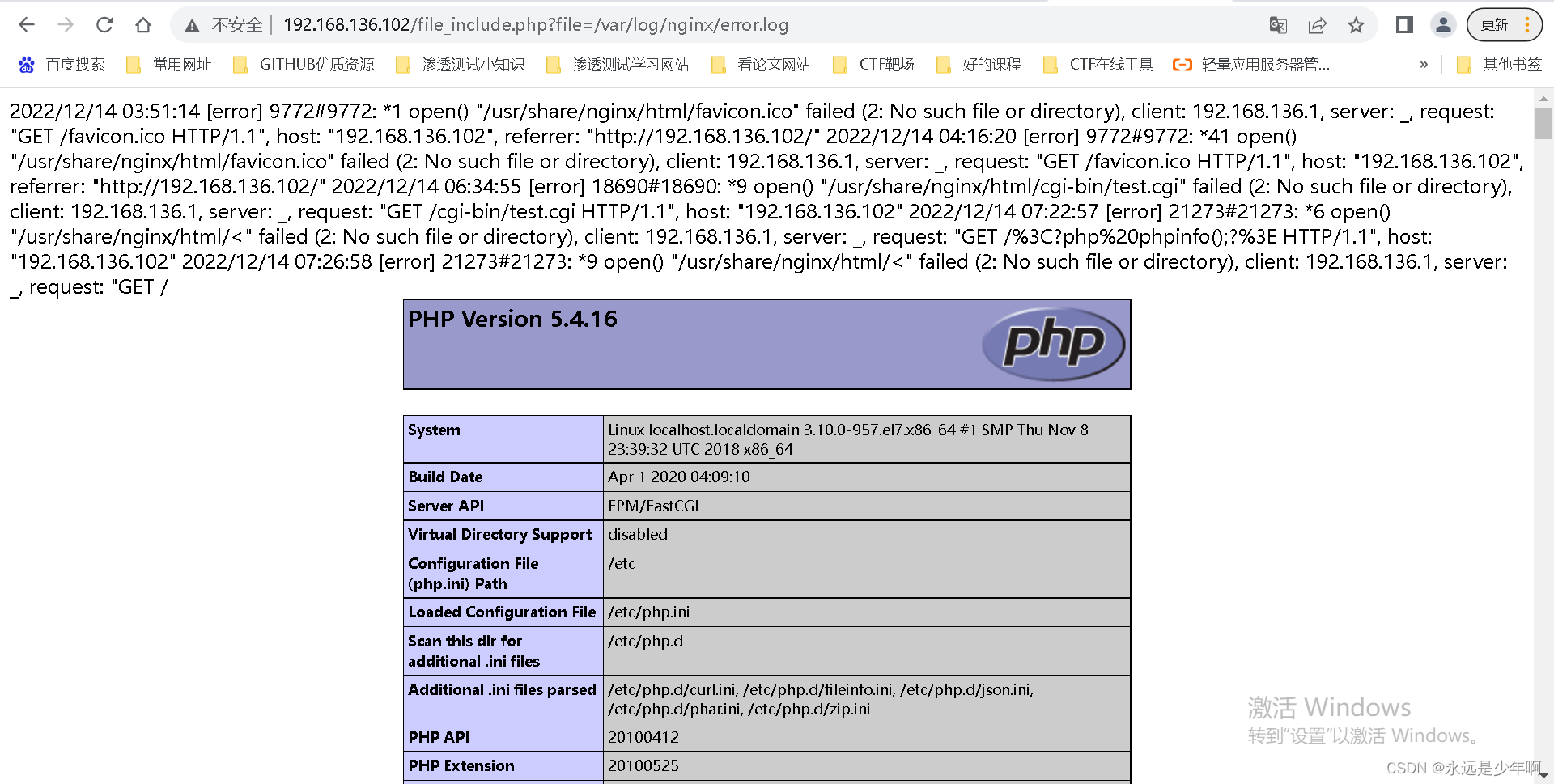

一、建党前的土地政策

1、太平天国的《天朝田亩制》

凡天下田,天下人同耕

解决土地问题为中心的比较完整的社会改革方案

从根本上否定了封建社会的基础,即封建地主的土地所有制

2、孙中山的“旧三民主义”

驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

三大主义:民族主义、民权主义、民生主义

民生主义即社会革命,即平均地权。

现有地价归原主,革命后增价归国家。

3、新三民主义

民权主义强调 民主权利应为”一般平民所共有“。

民生主义概括为:平均地权和节制资本。

二、建党后的土地政策

1、大革命时期(1924-1927)

打土豪、分田地。

2、土地革命时期(1927-1936)

中国共产党历史第一个土地法**《井冈山土地法》**,首次肯定广大农民以革命的手段获取土地的权利。

1929年4月,**《兴国土地法》**将”没收一切土地“改为”没收一切公共土地及地主阶级的土地“。毛泽东和邓子恢制定的分配方法:坚定依靠贫农、雇农,联合中农,保护中小工商业者,消灭地主阶级等。

3、抗日战争(1937-1945)

中国共产党再抗日根据地实行 ”减租减息“ 的土地政策。抗日战争时期国内的主要矛盾由阶级矛盾变为民族矛盾。实行这个政策的既调动了农民的抗日积极性,又有利于争取地主资产阶级的大多数站在抗日的一边。

4、解放战争(1946-1949)

1949年5月4日,中共中央发出《关于清算、减租及土地问题的指示》(史称《五四指示》),其核心内容为:

(1)要坚决的支持和引导广大农民群众,采取各种适当方法,使地主阶级剥削农民而占有的土地转移到农民手中。

(2)用一切方法吸收中农参加运动,决不可侵犯中农的土地。

(3)一般不变动富农土地,对富农和地主有所区别。

(4)不可将农村中反对封建地主阶级的方法,运用于城市中反对工商业资产阶级的斗争。

5、新中国成立初期(1949-1953)

《中华人民共和国土地改革法》规定了这次土改的目的,是废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,解放农村生产力,发展农业生产,为新中国工业化开辟道路。

征收富农多余土地转变为保存富农

6、社会主义改造时期(1953-1956)

三大改造的第一个就是关于农业改造的问题,开始对富农的态度发生变化。第一,将原来的”保存富农“变为”限制“直到最后消灭富,第二就是将原力的农民的土地所有制转变为集体所有制。

三大改造中农业的改造分为三步走

第一步是互助组——社会主义萌芽。

第二步是初级农业生产合作社——半社会主义

第三步是高级农业生产合作社——社会主义性质

通过农业合作化,中国农村完成了从几千年的分散个体劳动向集体所有、集体经营的历史性转变,这是中国历史上一次伟大的社会变革、社会变革。

7、改革开放(1978-现在)

1979年9月,家庭联产承包责任制,中共十一届四中全会《关于加快农业发展的若干问题的决定》,因时因地制宜的土地权,发挥其主观能动性。