嵌入式系统及其原理复习重点笔记

计算机的发展

第一代——电子管计算机(1946—1954年)

- 内 存 延迟线或磁芯

- 外 存 纸带、卡片或磁带

- 工作速度 几千~一万次/秒

- 软 件 机器语言或汇编语言

- 应 用 科学计算

- 代表机型 ENIAC

- 特 点 体积庞大,运算速度低,成本高

第二代——晶体管计算机(1954—1964年)

- 物理元件 晶体管

- 内 存 磁芯

- 外 存 磁带或磁盘

- 工作速度 几十万次/秒

- 软 件 高级算法语言

- 应 用 事务管理及工业控制

- 代表机型 IBM 7000 系列

- 优 点 体积小,寿命长,速度快,能耗少,可靠性高

第三代——集成电路计算机(1964—1970年)

- 物理元件 中小规模集成电路(硅)

- 内 存 半导体存储器

- 外 存 磁带或磁盘

- 工作速度 几十万~几百万次/秒

- 软 件 高级算法语言、操作系统

- 应 用 计算、管理及控制

- 代表机型 IBM System /360

- 优 点 体积更小、速度更快、能耗更小、寿命更长

- 发展特点 计算机设计出现了标准化、通用化、系列化的局面

第四代——大规模集成电路计算机(1970年至今)

- 物理元件 (超)大规模集成电路

- 内 存 半导体存储器

- 外 存 磁盘和光盘

- 工作速度 几百万以上/秒

- 软 件 操作系统和应用软件

- 应 用 以计算机网络为特征

1 嵌入式系统概述

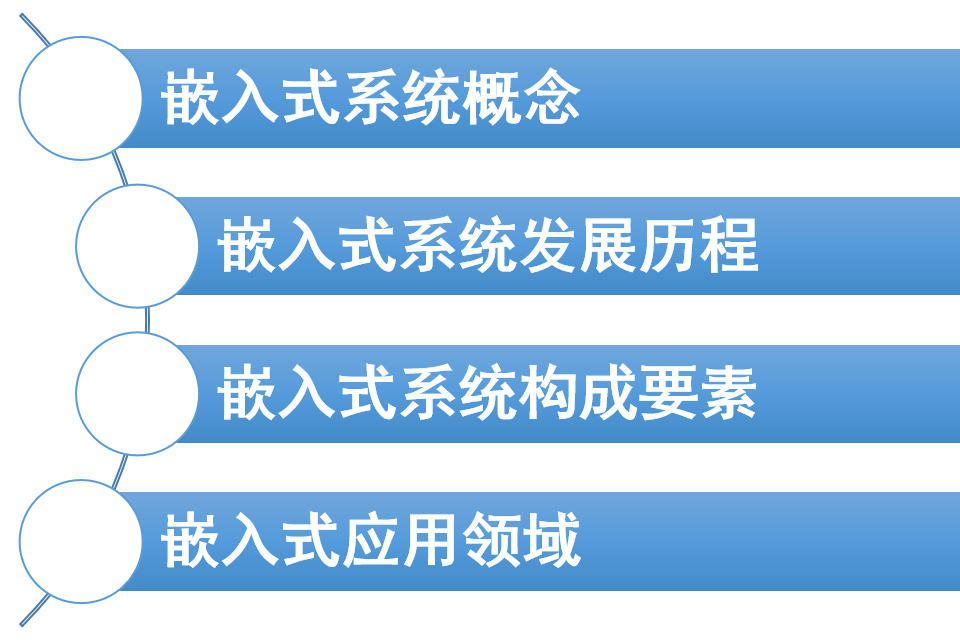

提纲:

嵌入式系统定义

IEEE定义:嵌入式系统是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置

(devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants)

嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,采用可剪裁软硬件,适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统。

(将通用计算机上使用的技术和观念用到嵌入式系统中,如计算机体系结构、操作系统、数据库、计算机网络等)

嵌入式系统与桌面通用系统的区别

-

嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的

心脏监视器只需运行信号输入、信号处理、心电图显示任务

如要更改任务,需要对整个系统进行重新设计或在线维护 -

桌面通用系统需要支持大量的、需求多样的应用程序

对系统中运行的程序不作假设

程序升级、更新等方便 -

嵌入式系统往往对实时性提出较高的要求。

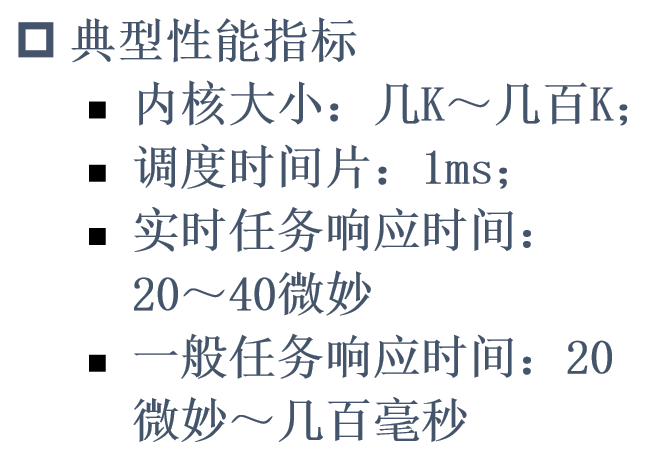

实时系统:指系统能够在限定的响应时间内提供所需水平的服务。(POSIX 1003.b)

嵌入式实时系统可分为:

- 强实时型:响应时间μs~ms级;

- 一般实时:响应时间ms~s级;

- 弱实时型:响应时间s级以上。

-

嵌入式系统中使用的操作系统一般是实时操作系统。

-

嵌入式系统运行需要高可靠性保障,比桌面系统的故障容忍能力弱很多

-

嵌入式系统需要忍受长时间、无人值守条件下的运行

-

嵌入式系统运行的环境恶劣

-

嵌入式系统大都有功耗约束

如:珍贵文物微气象环境监测,要求1分钟采样一次,每个采样节点采用电池供电,1年更新一次。采用常规的方法,能量只能持续工作5天!

引入间歇工作方式,从而降低功耗,节省能量。

WSN(无线传感网)节点一般能工作1-2年。 -

嵌入式系统比桌面通用系统可用资源少得多

为降低系统成本,降低功耗,嵌入式系统的资源配置遵循够用就行!

因此早年的嵌入式系统的主题是“裁剪”,随着集成化模块化趋势,目前某些领域的嵌入式系统,如刀片式路由器,其可用资源接近甚至超过桌面通用系统 -

嵌入式系统的开发需要专用工具和特殊方法

- 开发:交叉编译、交叉链接

- 调试:仿真器、虚拟机

- 更新:在线升级等

-

嵌入式系统开发是一项综合的计算机应用技术

- 系统结构:状态控制器、中断控制器处理

- 汇编语言:操纵外围设备、端口

- 操作系统:设置运行任务、通讯、互斥

- 编译原理:交叉编译、bootloader加载

嵌入式系统的发展历程

嵌入式系统出现于20世纪70年代,40多年来随着计算机技术、电子信息技术的发展,嵌入式系统的各项技术蓬勃发展,市场迅猛扩大,已深入生产和生活的各个角落。

嵌入式系统的出现和兴起

- 第一代电子管计算机(1946~1957年),无法满足嵌入式计算所要求的体积小、重量轻、耗电少、可靠性高、实时性强等一系列要求。

- 60年代,第二代晶体管计算机系统开始应用:

第一台机载专用数字计算机是美国海军舰载轰炸机“民团团员”号研制的多功能数字分析器(Verdan)。

1962年美国乙烯厂实现了工业装置中的第一个直接数字控制。 - 1965~1970年,第三代集成电路化计算机系统应用:

第一次使用机载数字计算机控制:1965年发射的Gemini3号

第一次通过容错来提高可靠性:1968年阿波罗4号、土星5号。

嵌入式系统走向繁荣,软、硬件日臻完善

- 嵌入式系统的大发展是在微处理问世之后:

- 1971年11月,Intel公司推出了第一片微处理器Intel 4004。

人们再也不必为设计一台专用机而研制专用的电路、专用的运算器了,只需以微处理器为基础进行设计。

1976年,第一个单片机Intel 8048出现。

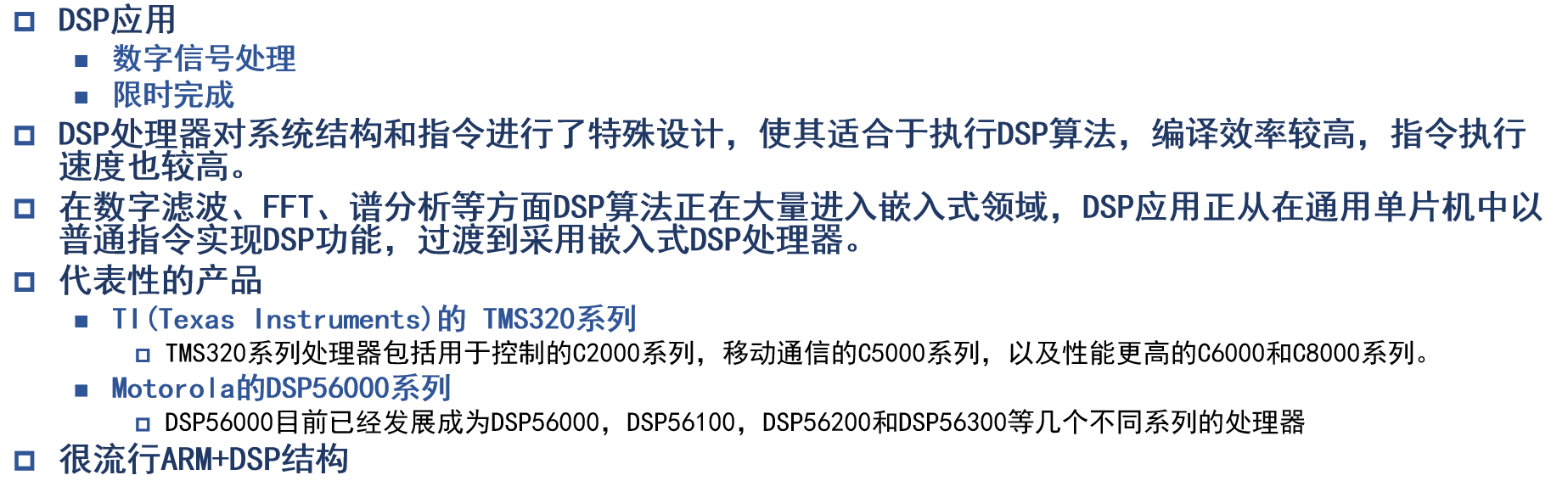

1982年,第一个DSP出现,比同期的CPU快10~50倍。

80年代后期,第三代DSP芯片出现。

- 1971年11月,Intel公司推出了第一片微处理器Intel 4004。

- 软件技术的进步使嵌入式系统日臻完善:

- 早期嵌入式系统:采用汇编语言,基本不采用操作系统

- 硬件的提升

- 软件技术发展

嵌入式系统应用走向纵深化发展

- 应用充分普及:工业控制、数字化通讯、数字化家电

汽车:50个以上嵌入式微处理器

飞机:70个以上嵌入式系统 - 嵌入式微处理器32位、64位、128位

- 嵌入式实时操作系统使用比率越来越高

早期:10%;90年代初:30%;目前:80~90% - 嵌入式系统开发工具越来越丰富

- 嵌入式系统产业链形成

嵌入式系统的发展历程

- 嵌入式系统发展的四个阶段

- 无操作系统阶段 (1970-1979)

- 简单操作系统阶段 (1980-1989)

- 实时操作系统阶段 (1990-1999)

- 面向Internet阶段 (2000-至今)

无操作系统阶段

- 最初的应用是基于单片机的,具有监测、伺服、设备指示等功能,通常应用于各类工业控制和飞机、导弹等武器装备中,一般没有操作系统的支持,只能通过汇编语言对系统进行直接控制,运行结束后再清除内存。

- 主要特点是:

系统结构和功能相对单一,处理效率较低,存储容量较小,几乎没有用户接口。 - 由于这种嵌入式系统使用简便、价格低廉,因而曾经在工业控制领域中得到了非常广泛的应用,但却无法满足现今对执行效率、存储容量都有较高要求的信息家电等场合的需要。

这些装置虽然已经初步具备了嵌入式的应用特点,但仅仅只是使用8位的CPU芯片来执行一些单线程的程序,因此严格地说还谈不上“系统”的概念。

简单操作系统阶段

- 20世纪80年代,随着微电子工艺水平的提高,IC制造商开始把嵌入式应用中所需要的微处理器、I/O接口、串行接口以及RAM、ROM等部件统统集成到一片VLSI(超大规模集成电路)中,制造面向I/O设计的微控制器,并一举成为嵌入式系统领域中异军突起的新秀。与此同时,嵌入式系统的程序员也开始基于一些简单的“操作系统”开发嵌入式应用软件,大大缩短了开发周期、提高了开发效率。

- 主要特点是:

出现了大量高可靠、低功耗的嵌入式CPU(如PowerPC等)

各种简单的嵌入式操作系统开始出现并得到迅速发展。此时的嵌入式操作系统虽然还比较简单,但已经初步具有了一定的兼容性和扩展性,内核精巧且效率高,主要用来控制系统负载以及监控应用程序的运行。

实时操作系统阶段

- 20世纪90年代,在分布控制、柔性制造、数字化通信和信息家电等巨大需求的牵引下,嵌入式系统进一步飞速发展,而面向实时信号处理算法的DSP产品则向着高速度、高精度、低功耗的方向发展。随着硬件实时性要求的提高,嵌入式系统的软件规模也不断扩大,逐渐形成了实时多任务操作系统(RTOS),并开始成为嵌入式系统的主流。

- 主要特点是:

操作系统的实时性得到了很大改善,已经能够运行在各种不同类型的微处理器上,具有高度的模块化特点和扩展性。此时的嵌入式操作系统已经具备了文件和目录管理、设备管理、多任务、网络、图形用户界面(GUI)等功能,并提供了大量的应用程序接口(API),从而使得应用软件的开发变得更加简单。

面向Internet阶段

- 21世纪无疑将是一个网络的时代,将嵌入式系统应用到各种网络环境中去的呼声自然也越来越高。目前大多数嵌入式系统还孤立于Intenet之外,随着Intenet的进一步发展,以及Intenet技术与信息家电、工业控制技术等日益紧密的结合,嵌入式设备与Intenet的结合才是嵌入式技术的真正未来。

- 机遇和挑战

在更多的生产和生活中要应用信息技术,其中就会需要越来越多的嵌入式系统,当然,也为嵌入式系统的实现提出了新的挑战。

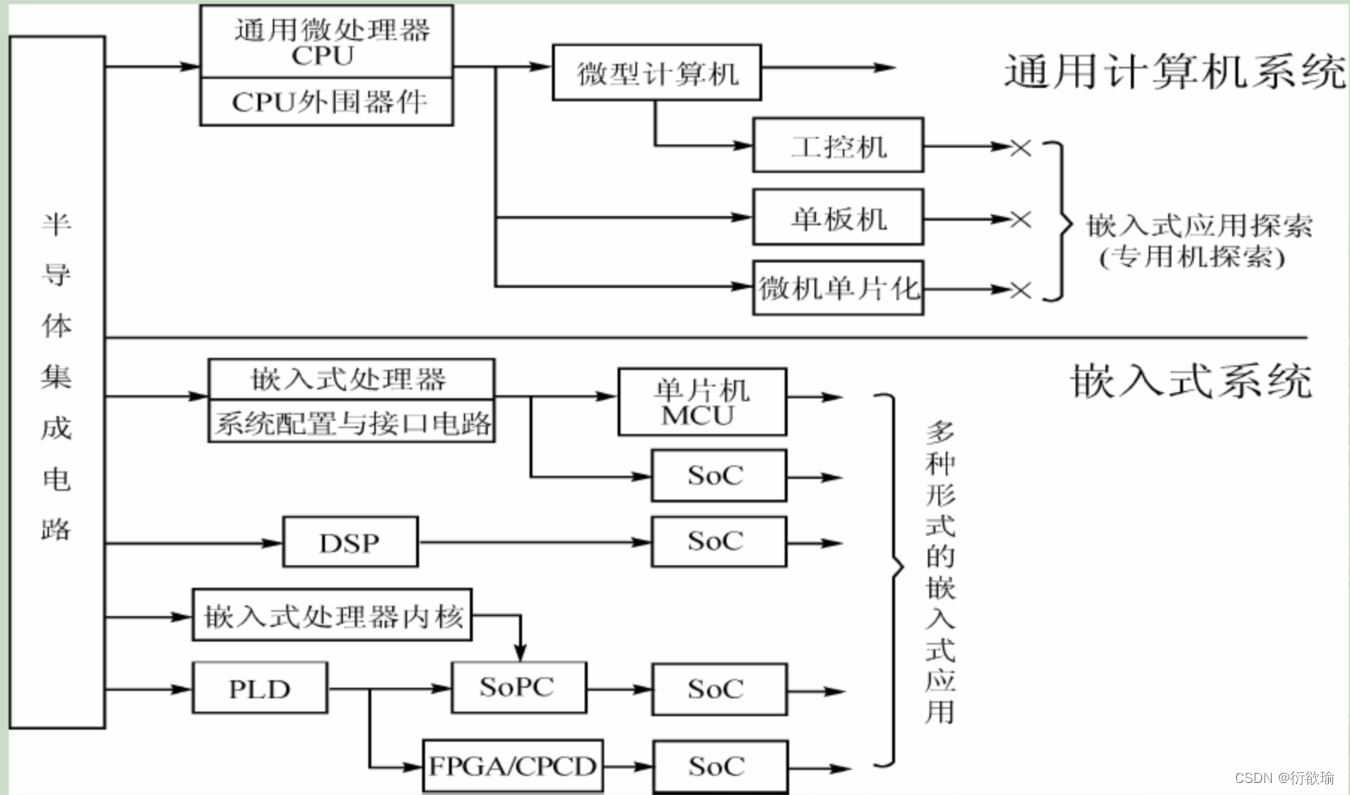

两大分支

嵌入式软件市场规模

- 全球规模600亿美元,过去三年中,年均增长速度超过12.5%。

- 国内嵌入式软件规模300亿元以上,过去三年中,年均增长速度超过20%,预计未来三年高达25%。

全球分工与格局

- 美国——掌握了最先进的软件技术,控制着软件开发平台和软件工具,在全球软件产业链中居于领先地位。

- 日本、英国、法国、德国——充分利用本国信息化的机遇,大力发展系统软件、开发工具软件以及行业应用软件,在某些系统软件领域和软件应用领域具有全球竞争优势。

- 欧盟——在通讯软件、多媒体技术等若干重要领域也对美国的竞争优势形成了挑战。

- 印度、爱尔兰、韩国、中国——软件代工主要承担国

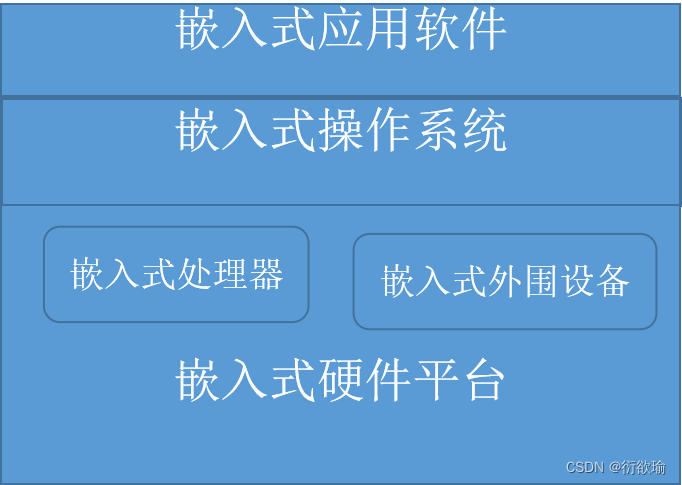

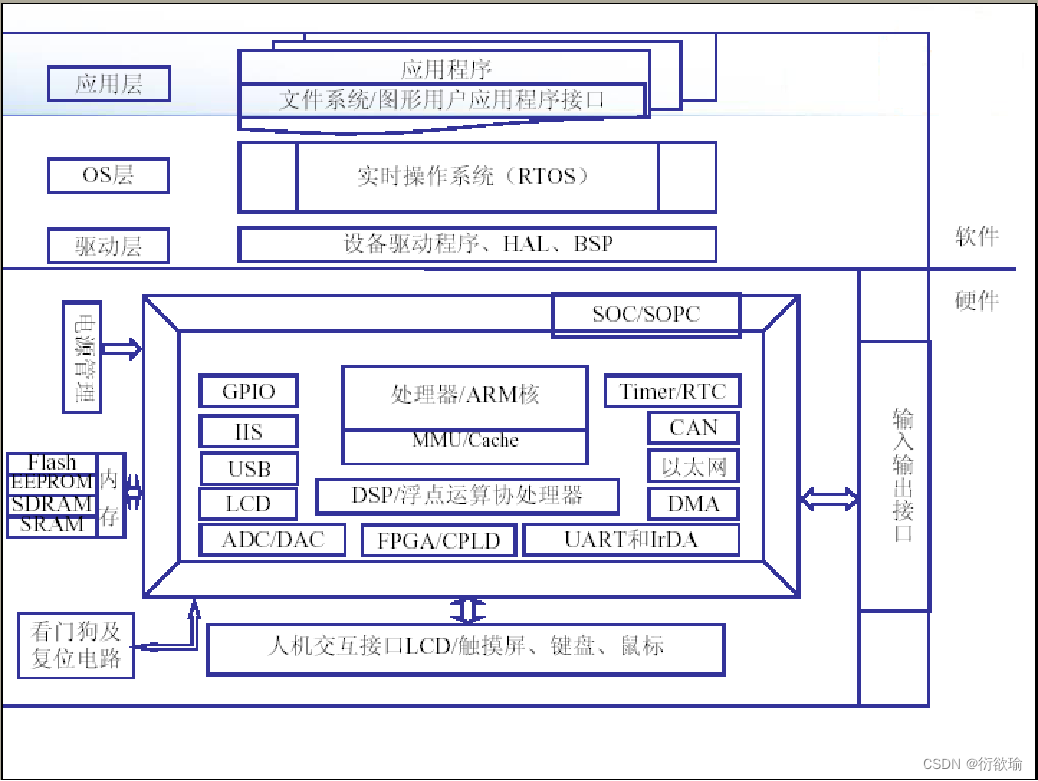

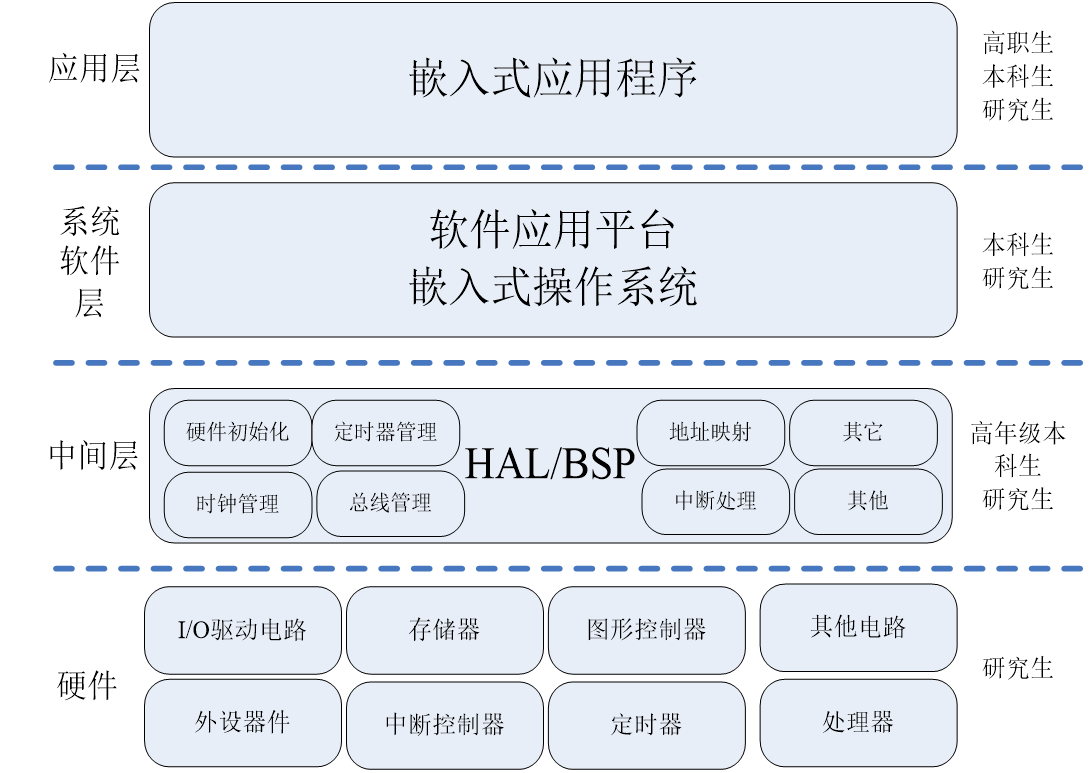

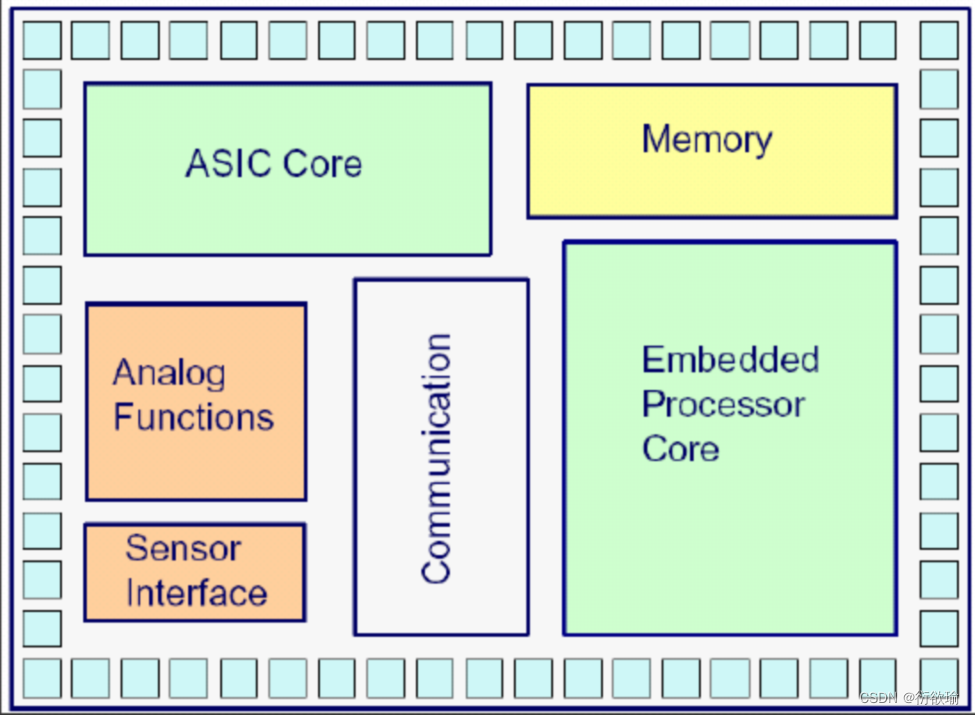

嵌入式系统构成要素

嵌入式系统结构

嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统(可选),以及用户的应用软件系统等四个部分组成。

一个典型的嵌入式系统应用

嵌入式系统构成

嵌入式应用领域

计算机系统的创新:桌面计算机

计算机系统的创新: UMPC

- Ultra-Mobile PC

网络、GPS、键盘或屏幕手写 - Netbook

- MID: Mobile Internet Device

嵌入式技术的应用

- 手机

- 智能家居

- PDA

- PMP

- 办公用品

- 手表

- 运动玩具游戏

- 摄像器材

- 多媒体终端

- 家庭音响

- 电视

- …

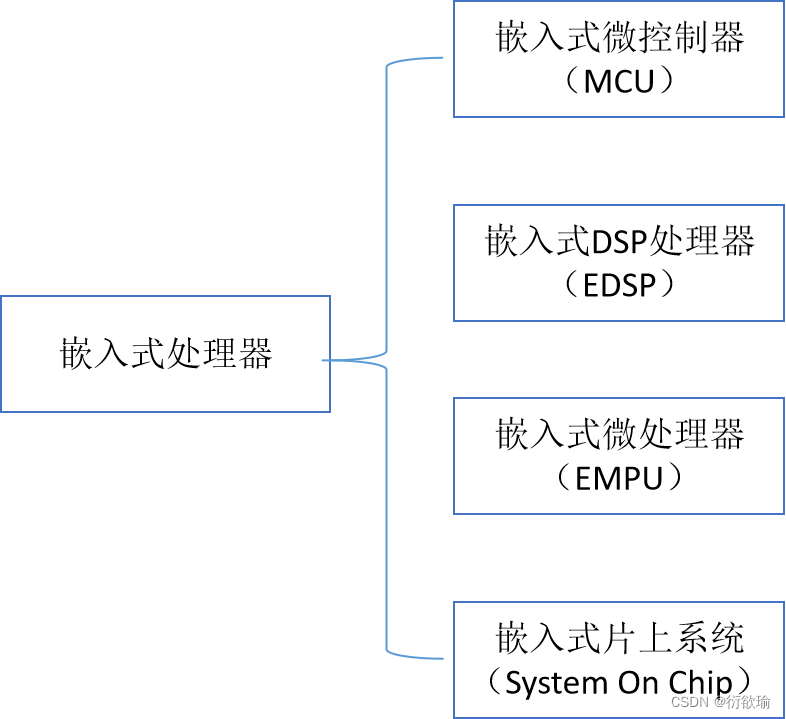

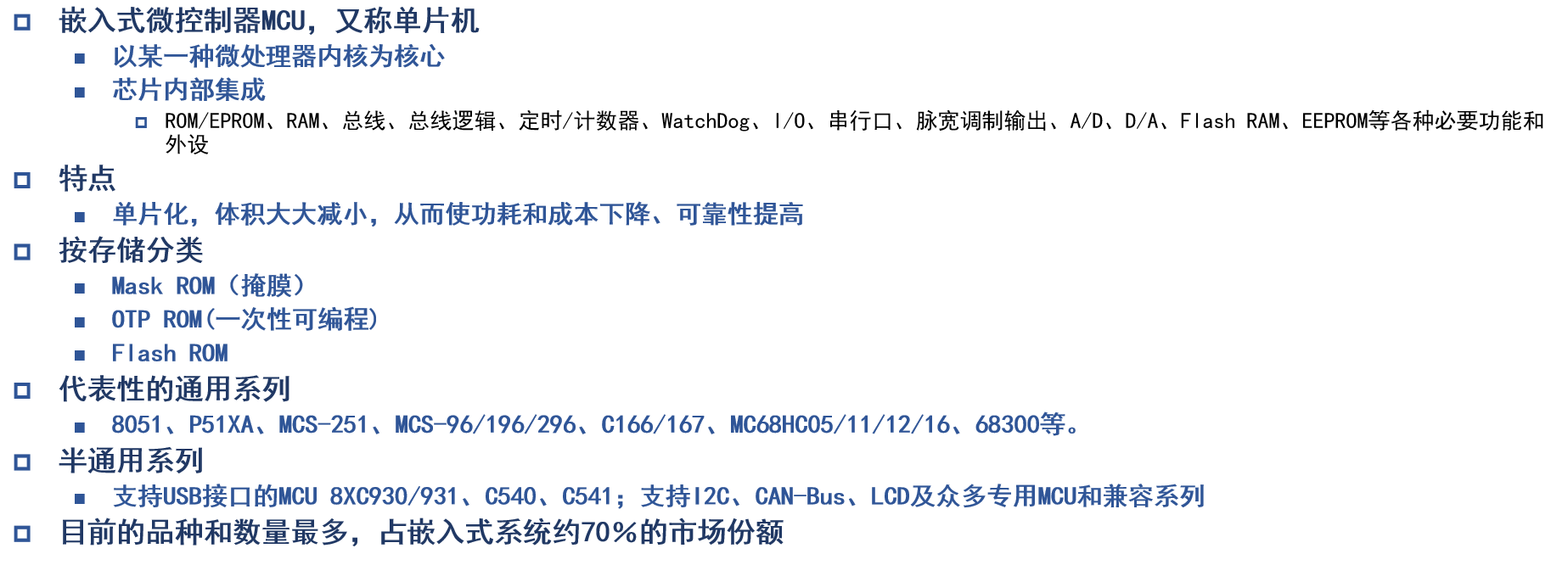

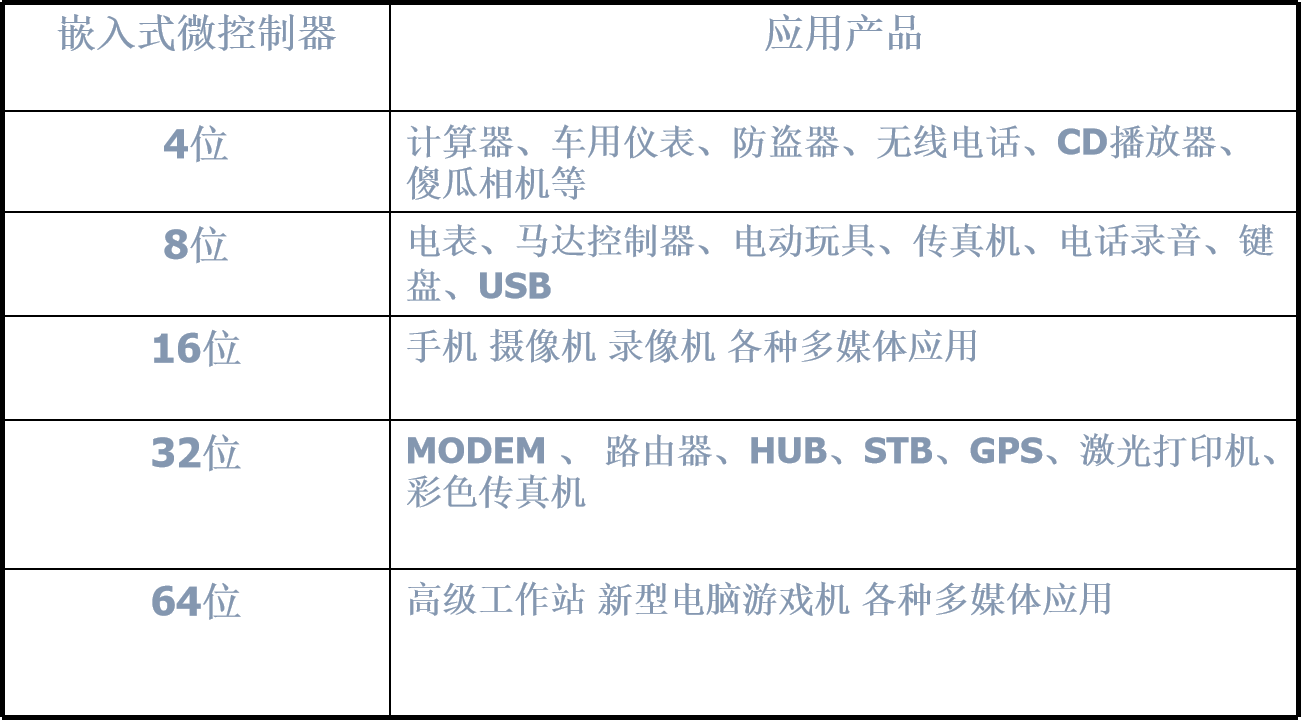

嵌入式处理器

- 与PC市场不同的是,没有一种处理器和生产公司可以主导市场,仅以32位的CPU而言,就有100种以上嵌入式处理器。

- 很多厂商都自主设计和制造嵌入式处理器。

嵌入式系统处理核心

4、8、16、32、64位微控制器

嵌入式处理器五大类体系结构

- ARM

- MIPS

- POWER PC

- X86

- SH系列

ARM架构的嵌入式微处理器

MIPS

PPC

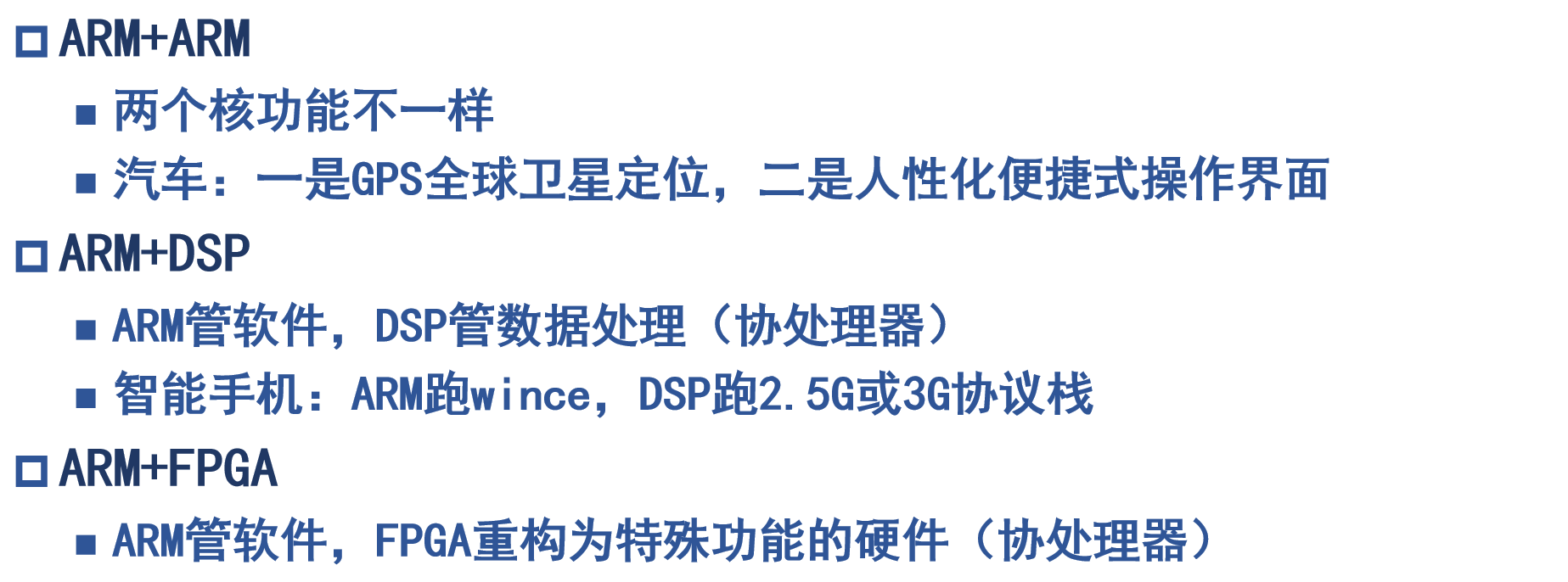

常用的多核结构

对比

从计算机角度看

- 单片机功能太简单, 性能太差

- DSP太专用, 可以看成一个外设

- 通用处理器与SOC是主要发展方向

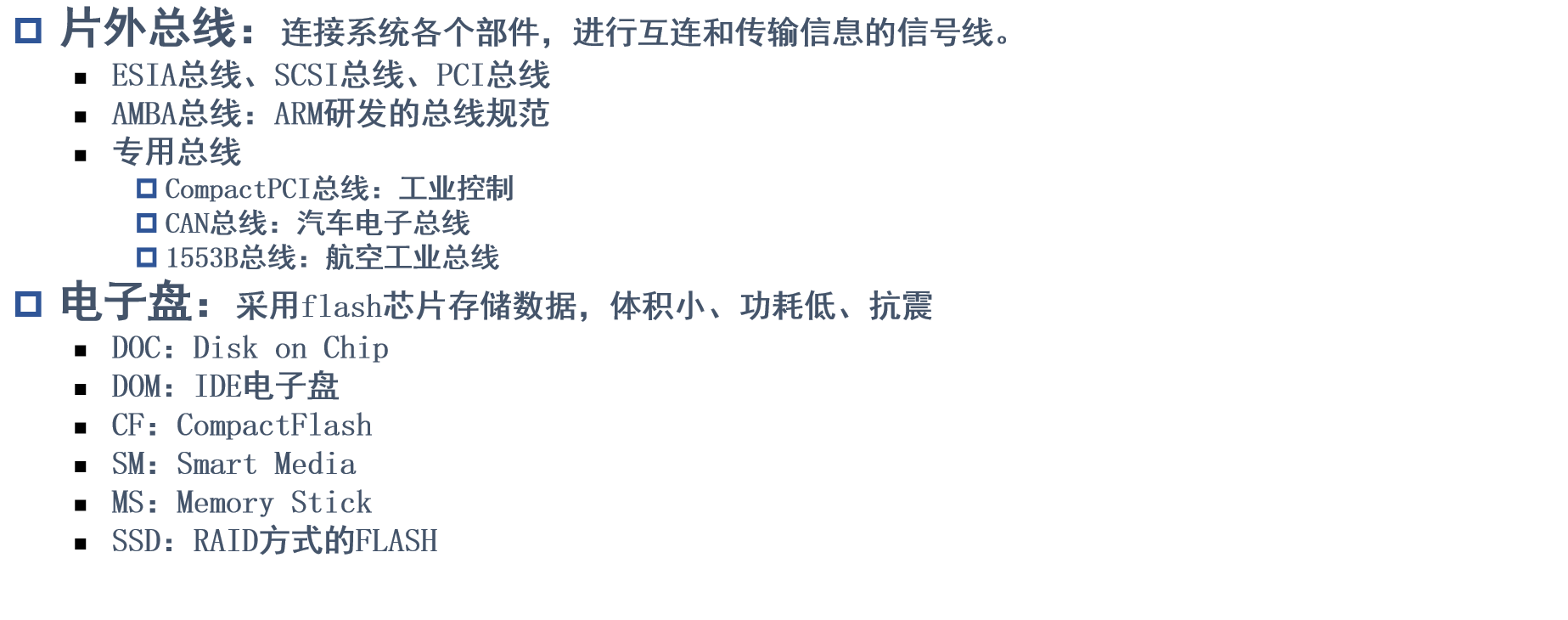

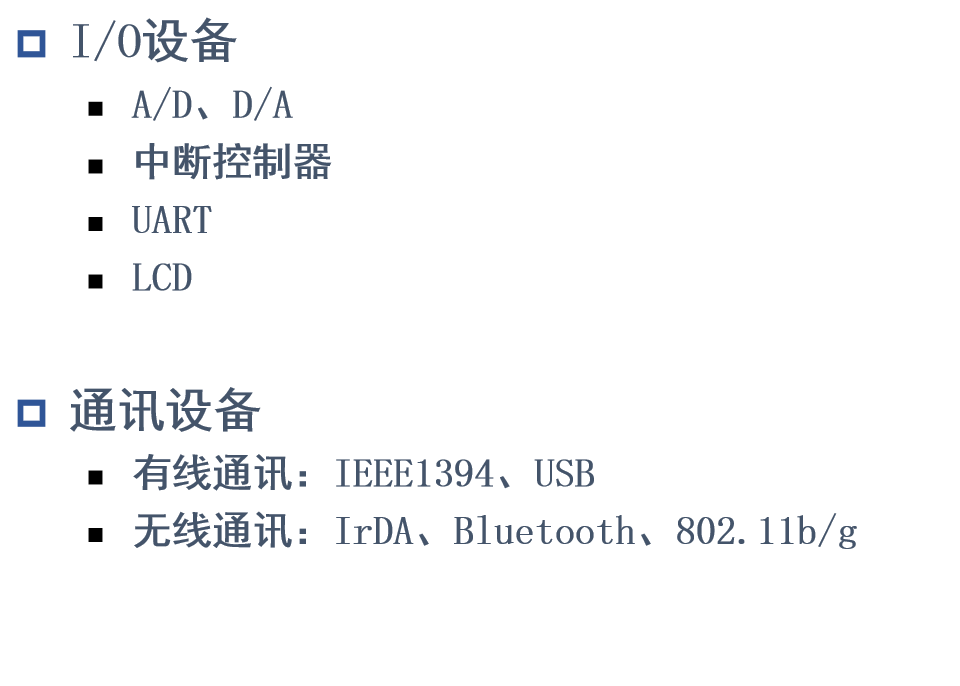

外围硬件设备

ARM系列处理器的核心及体系结构

RISC-V

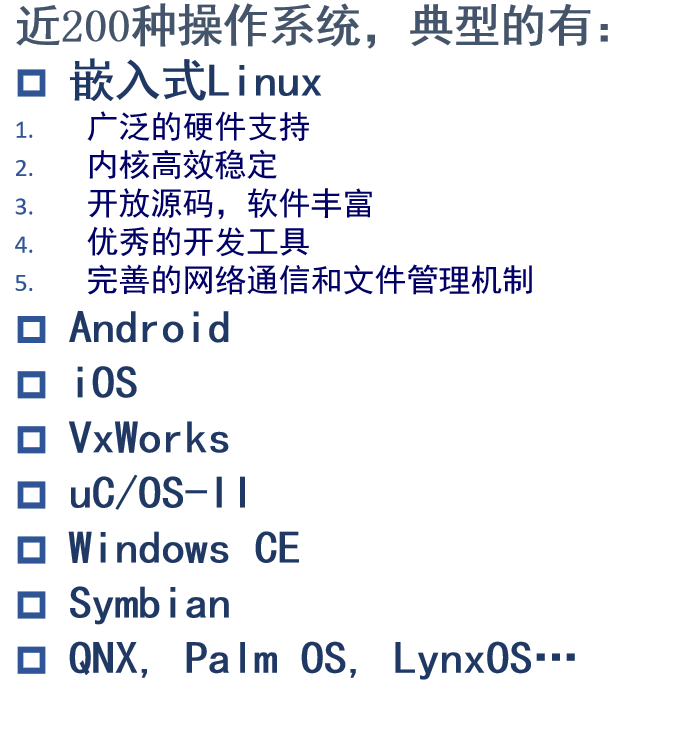

嵌入式操作系统

嵌入式系统设计

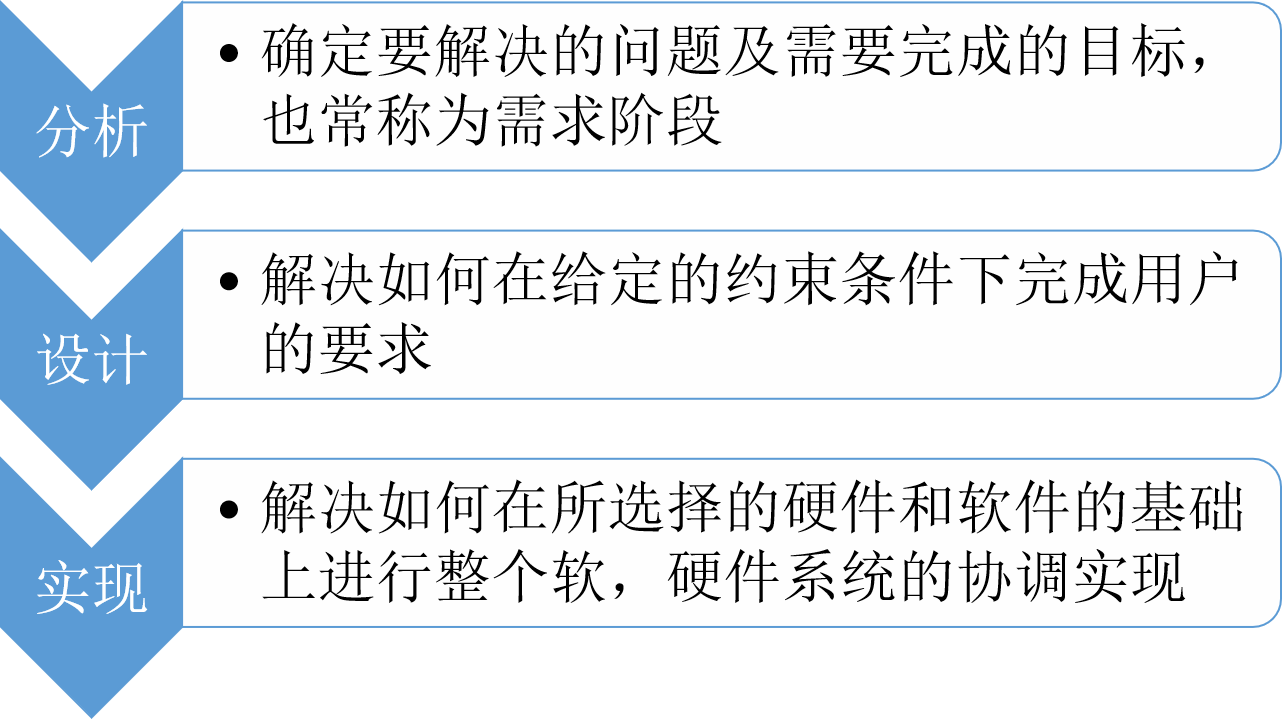

按照常规的工程设计方法,嵌入式系统的设计可以分为三个阶段:

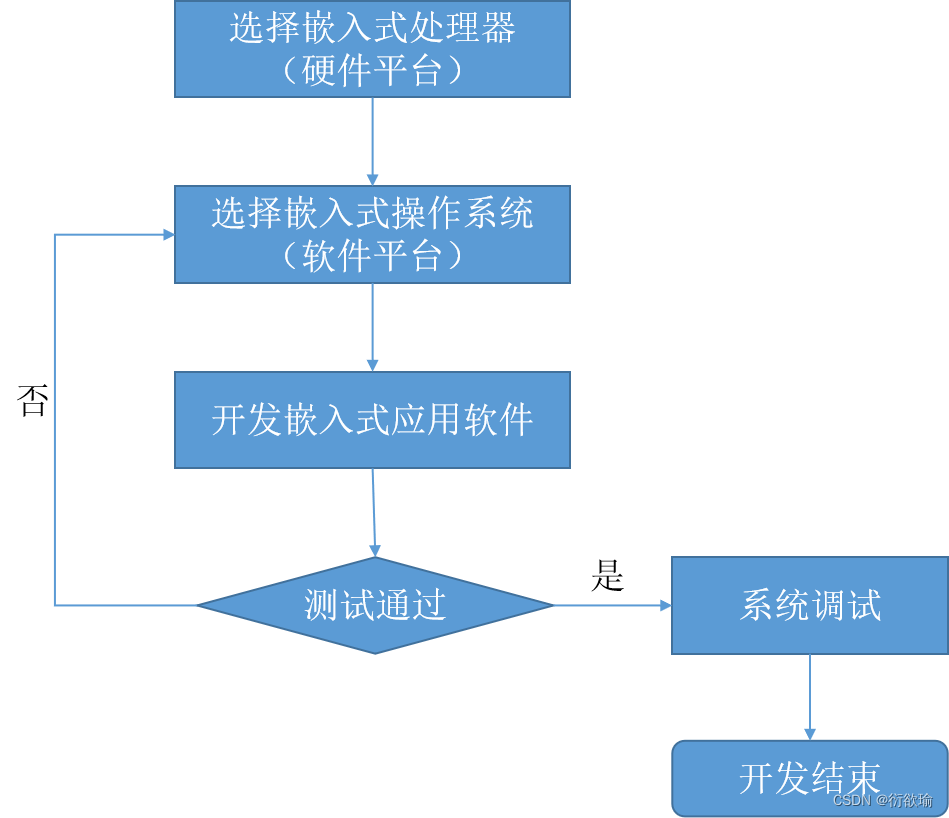

嵌入式系统开发流程

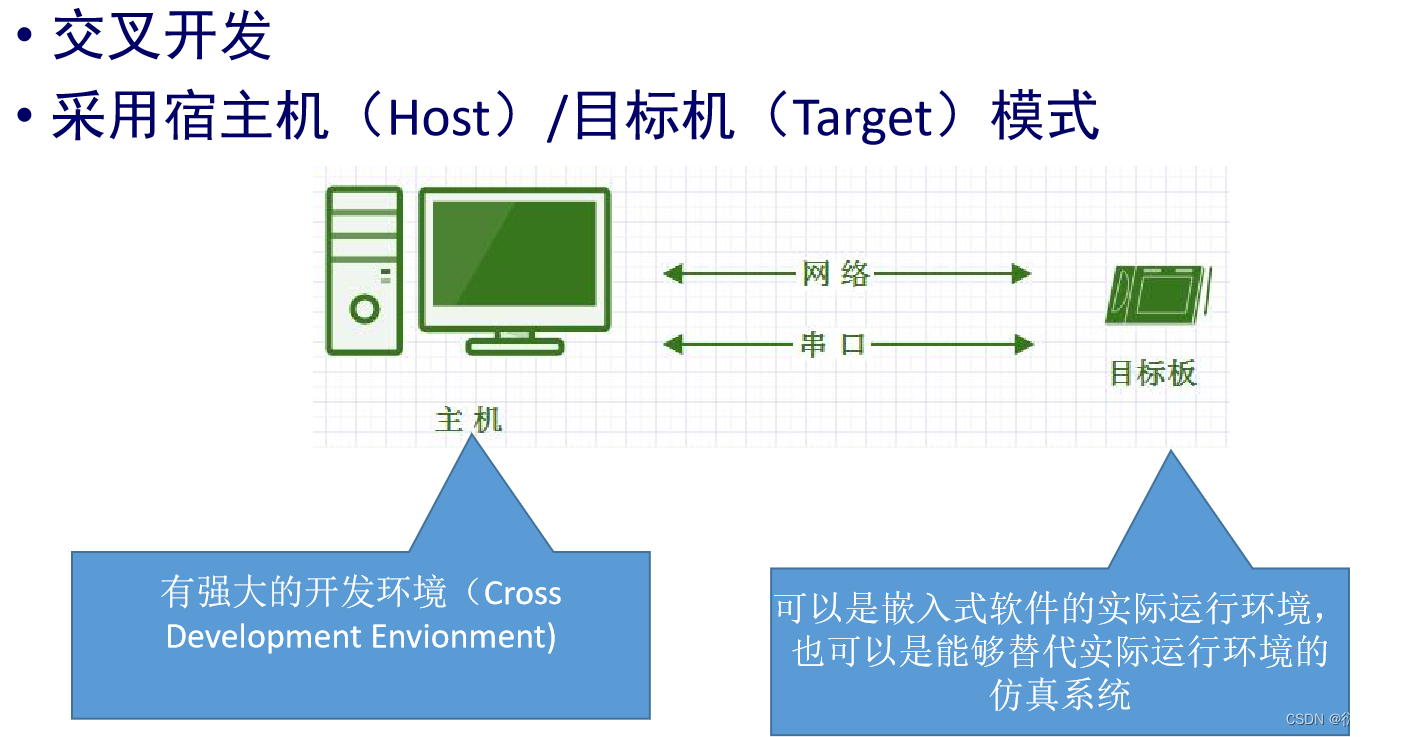

- 嵌入式系统通常是一个资源受限的系统,因此直接在嵌入式系统的硬件平台上编写软件比较困难,有时候甚至是不可能的。

- 解决办法

首先在通用计算机上编写程序,然后编译生成目标平台上可以运行的二进制代码格式,最后再下载到目标平台上的特定位置上运行,即交叉开发( Cross Development )。

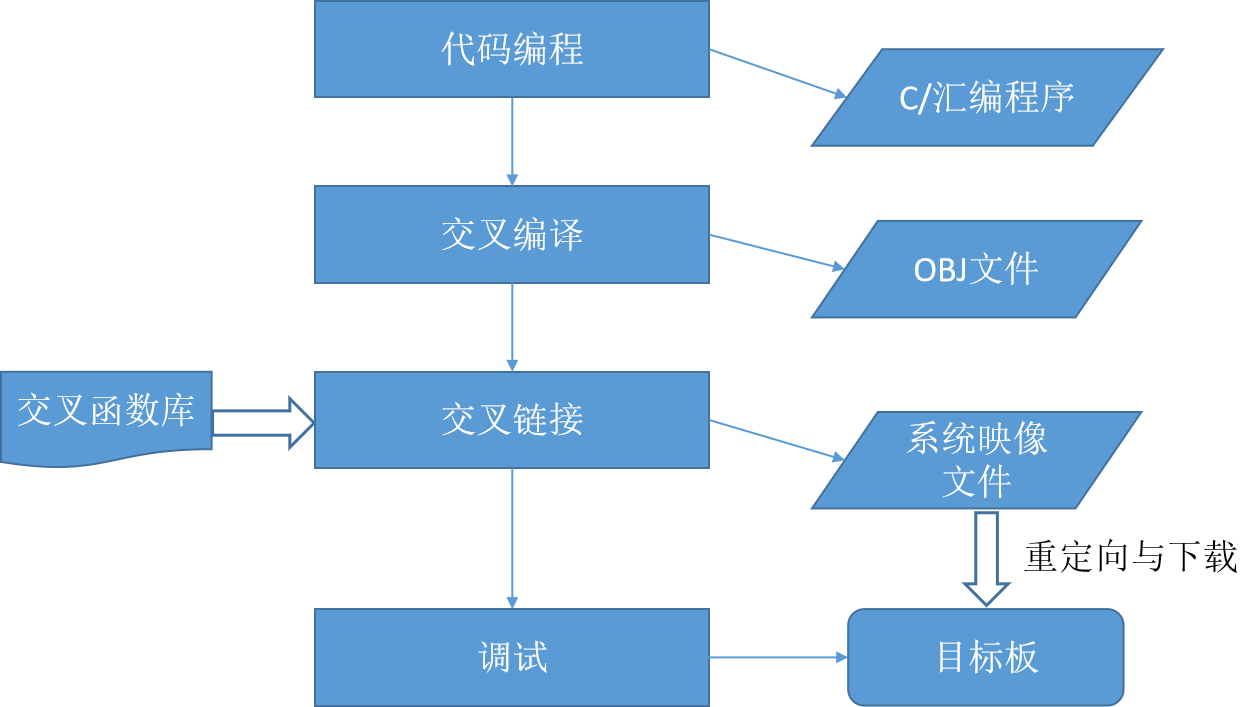

嵌入式系统软件设计流程

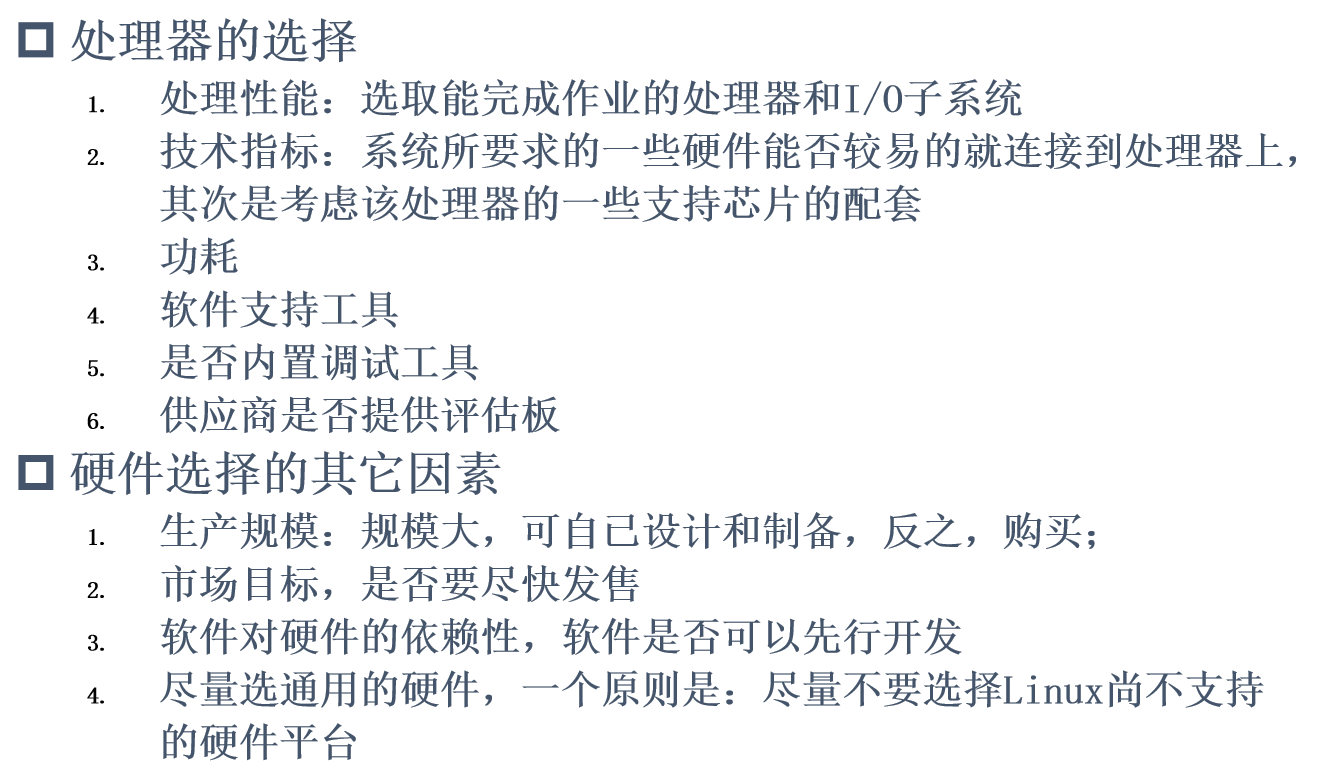

硬件设计平台的选择

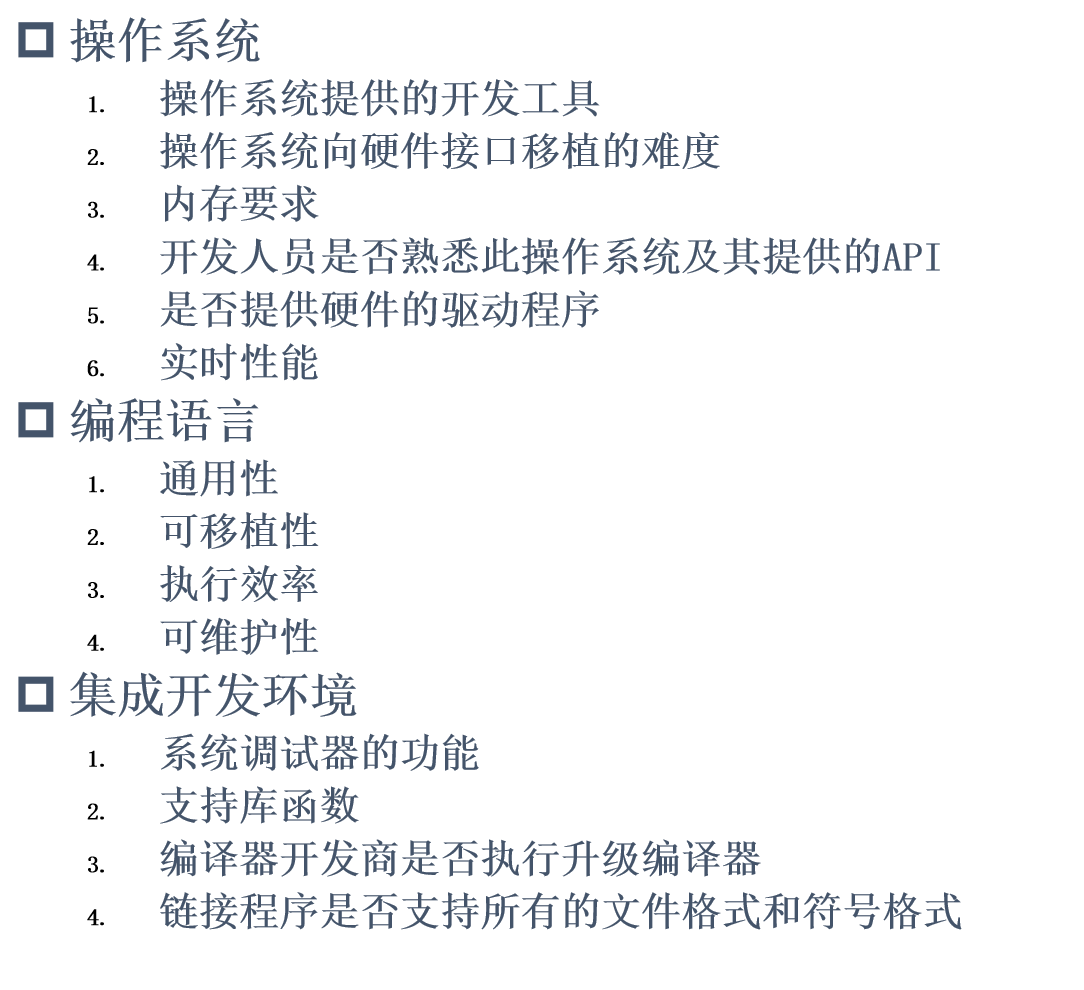

软件设计平台的选择

嵌入式应用软件开发

编辑于2022年12/20日;

距离考试还有三天。