基于非线性动态逆(NDI)的控制律

1. F-35飞控控制律

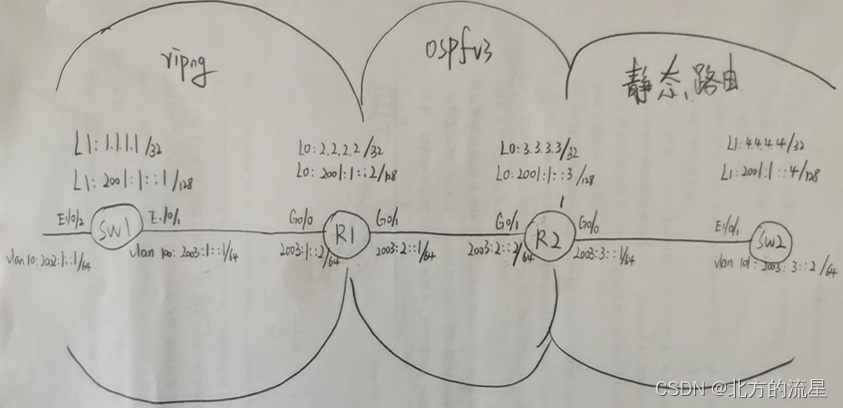

F-35采用了由三台冗余机载管理计算机(VMC,Vehicle Management Computers)中运行的非线性动态逆控制架构来提供电传飞行控制。F-35的控制律不仅能增强飞机动力学特性实现增稳,还经过了大量优化,包含了减少飞行员的工作量的先进功能,并为特定任务提供自动化处理。对于F-35C,这些优化包括但不限于舰载发射和回收。

F-35C有三种进近模式:(i)手动、(ii)进近动力补偿(APC,Approach Power Compensation)和(iii)飞行路径控制(DFP,Delta Flight Path)。所有三种模式的设计都是为了在整个进近过程中保持精确的攻角(AOA,Angle of Attack),使得飞行员在最优姿态下精准控制落点,以实现成功的捕获。

-(i)手动模式允许飞行员以传统的背面进近方式飞行到舰上,通过油门使用推力来控制下降率,并通过纵向操纵杆输入来控制空速;

-(ii) APC模式自动控制发动机响应和攻角,飞行员通过纵向操纵杆输入控制飞行路径,从而控制下降速度;

-(iii) DFP模式则是通过将APC与综合直接升力控制IDLC相结合,实现对飞行路径的精确控制。

值得一提的是,所有进近模式都使用综合直接升力控制(IDLC,Integrated Direct Lift Control),飞行员发指令给相互交联的缘襟翼/副翼,通过提升标称动力近进控制系统(PA,Powered Approach)的航迹控制,改善了进近和复飞的飞行质量。

控制律结构

2. 非线性动态逆

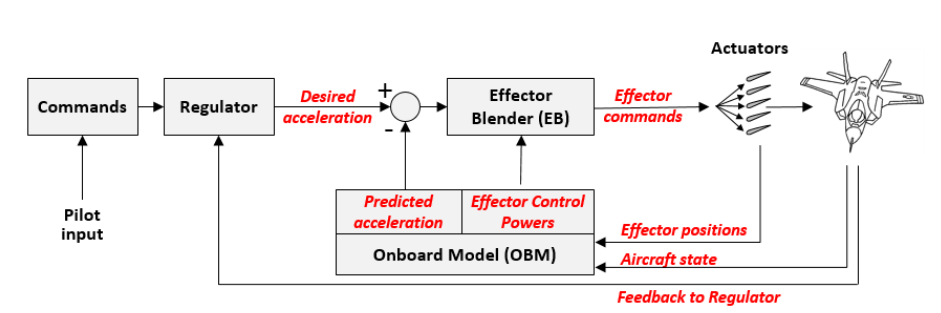

F-35是首款将非线性动态逆(NDI, Nonlinear Dynamic Inversion)作为电传飞控系统控制分配方案的量产战斗机。与使用增益调度的传统电传方案不同,非线性动态逆方法允许飞机根据体现飞机质量特性、稳定性和控制特性等机载详细模型,在飞行中确定控制分配的方案。

为F-35选择非线性动态逆的一个主要考虑因素是:非线性动态逆拥有处理复杂推进和气动控制分配的能力。

非线性动态逆/反馈线性化方法理论上非常简单,是基于对飞机动力学方程的理解来实现的。如果可以预测飞机对控制执行器输入的响应(比如飞机俯仰加速度对水平尾翼偏转的响应),那么就可以推导出所需的控制效应器输入以达到所需的飞机响应。这样可以通过消除飞机原来的动力学方程(动态逆)来定义所需的飞机响应。

INDI是NDI的变体,所谓增量就是在很短的时间间隔内实现控制律的更新,在此期间忽略系统高阶非线性影响,只考虑直接控制输入的影响(通过测量或估计加速度和角加速度信号),然后将增量输出累加到已有控制输出中。INDI保留了NDI的优点,同时提高了控制器对模型不确定性的鲁棒性,降低了控制器对模型的依赖性,但是对传感器和信号估计提出了更高要求。

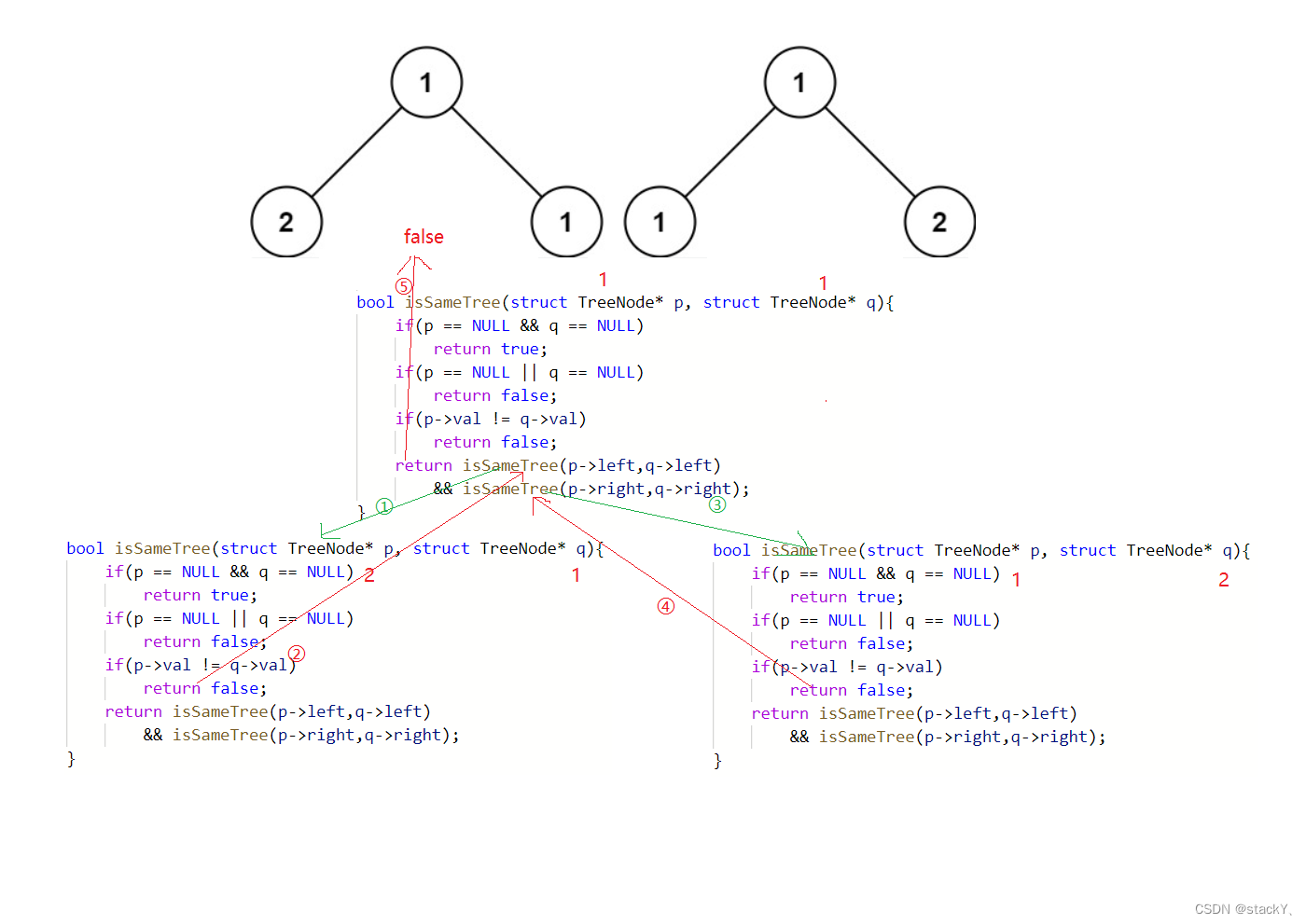

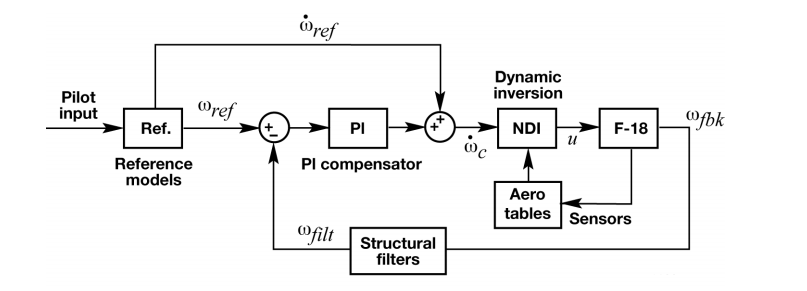

非线性动态逆框图

如图所示,在机载研究测试系统中实施的NDI控制律包含许多不同的部分,它们都有各自的设计目标和功能。整个控制律的核心在于实际的动力学反演,计算出所需舵面位置以达到期望的动力学特性。

这些期望飞机动力学模型是通过使用从操纵杆指令的传递函数计算出来的。

其中:

比例积分补偿器(PI Compensator,Proportional Integral Controller):为建模误差提供必要的鲁棒性,降低期望动态和实际动态之间的误差。

结构滤波器(Structural filters):抑制衰减来自反馈传感器的结构振动,以防止任何类型的不良气动伺服弹性相互作用。这种基本简单的结构常常使用在自适应飞行控制中。

直接升力控制

将飞机降落至移动的航母之上,是典型三维空间上的移动路径跟踪任务(Moving path following,MPF)。这是一个航空技术中公认的挑战,存在着诸多困难。

MPF问题也可分为引导问题和姿态控制问题来讨论。在进近过程中,航母通常以高速航行,以便在甲板上获得足够的风。最近文献用现代控制理论研究了舰载机着陆问题,例如滑模控制、预测控制、自适应超扭转控制(ASTW)、反步法(backstepping),并取得了良好的效果。

然而,很少有研究关注载体的运动特性。多数文献在降落开始时估计“着陆时间”(time -to-touchdown),飞机跟踪附着在载体最终位置的虚拟滑坡体上,对受波浪影响的甲板运动进行补偿。此外操纵飞机的方式几乎没有变化,即油门控制的进近动力、升降舵控制的高度偏差、副翼和方向舵控制的横向偏差。由于控制输入之间存在紧密耦合,舰载机自动着陆控制器变得复杂且难以设计。

一种可行的解耦控制输入方法是引入直接升力控制(DLC,Direct Lift Control )原理,升力直接由机翼上的高升力设备产生,如襟翼、减速板或扰流板,而不是由攻角和俯仰速率间接产生。DLC首先被用于F-8C战斗机,飞行员通过控制安装在操纵杆上的拇指轮来改变升力。

尽管DLC带来了诸多好处,但增加DLC拨轮操作同样会增加飞行员的工作量。近年来,综合直接升力控制 (IDLC,Integrated Direct Lift Control)概念得到了验证,即像襟翼一样的表面IDLC可以根据制导指令自动控制。实际测试中也表明,IDLC可以改进下滑跟踪性能:在F-35C的飞行试验中表明,着陆偏差减少了50%以上。

控制律设计

1. 高攻角控制律模式

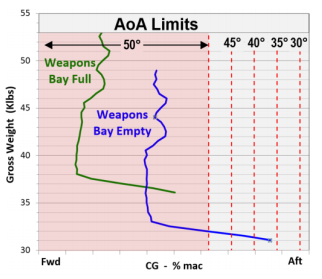

F-35,不仅需要满足其例如全方位隐形、传感器融合、网络化作战等特征和性能要求,还需提供强大的高攻角(Angle-Of-Attack, AOA)机动能力,这对构型以及飞行控制设计都是一个巨大挑战。

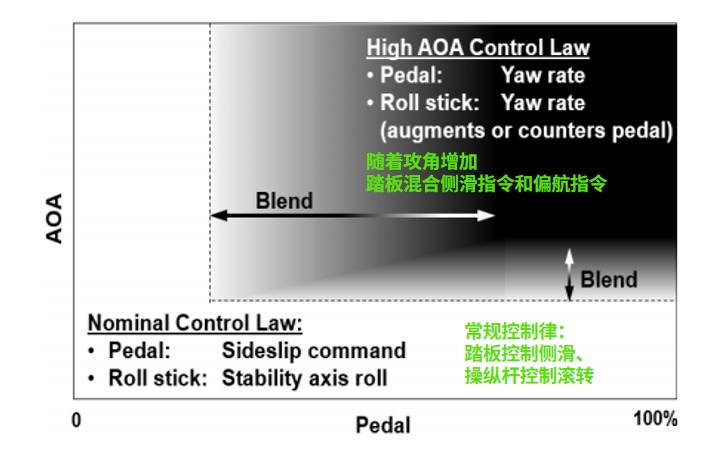

F-35在低中AOA攻角下的常规起飞控制律是大多数电传战斗机的典型方法:纵向杆在低速时控制俯仰角速率,在高速时控制纵向加速度;侧杆控制飞行轨迹上的滚转速率; 踏板控制侧滑。然而随着AOA攻角的增加,大踏板输入的方向性响应混合了侧滑指令和偏航速率指令。

2. 防偏离控制律

在高度增强型战斗机的飞行员中,有一个普遍持有的认知是,为防止偏离而引入的控制律功能(最典型的是攻角AOA和滚转roll/偏航yaw角速率限幅器)是不必要的干预,阻止了飞行员发挥飞机最大机动性。

从历史上看,这种看法是正确的。例如,F-16原始版本控制律的复杂程度被计算机的算力、飞行状态数据的获取能力所限制,导致偏离恢复(DR feature)的设计的思路以妥协和简化为主。比如说,F-16的俯仰限幅设计仅仅是基于一个简易的攻角和过载关系表来实现。如此的简化会导致在攻角限制范围内,可用过载随着攻角增加的时候会减少,使得部分的机动性能不能尽其发挥。

由于算力和飞行状态信息获取能力的提高,F-22使用了更复杂和更少干预性的起飞抗干扰特性设计。(飞机起飞阶段,相对气流速度不够的时候,舵面的空气动力控制力不足,需要在控制律设计上进行特殊处理)。F-35延续了这一趋势,利用其NDI控制结构和显著增加的状态信息来支持远远超出传统命令限幅器的抗偏离逻辑。通过持续监测量和预测的飞机状态(马赫数、动压、角速率、质量特性、效应器位置和机载模型预测加速度),F-35控制律以尽可能少的干扰方式预测和响应各种起飞条件。

3. 自动恢复模式

虽然F-35控制律在防止偏离正常飞行包线方面非常有效,但飞机并非完全无忧。例如,控制律不会阻止因持续的高俯仰姿态爬升而导致的偏离,在这种情况下,攻角可能会保持在正常范围内,直到空速降至气动控制所需的速度以下。这种偏离最极端的例子是进入尾滑,飞机保持低攻角,直到速度为零。控制律功能能够干预和操纵飞机,先发制人地使飞机远离这种情况,欧洲战斗机台风自动低速恢复(ALSR)系统也是如此。

反之,对于F-35的设计理念是最大限度地让飞行员获得更多的机动性,飞行器可能存在的可控性边界会被预先识别和规避。

这一理念的实现要素是采用自动俯仰恢复模式 APR,识别受控飞行中的偏离并施加影响快速恢复。F-35有两种自动恢复模式:一种是反自旋模式,用于抵消未知的横摆率,另一种是自动俯仰摇杆(APR),用于响应锁定的深失速。考虑到这些模式的重要性,它们必须以稳健和可预测的方式运行,并且对建模错误或传感器故障不敏感。

自动恢复开关

4. 主动侧杆和油门

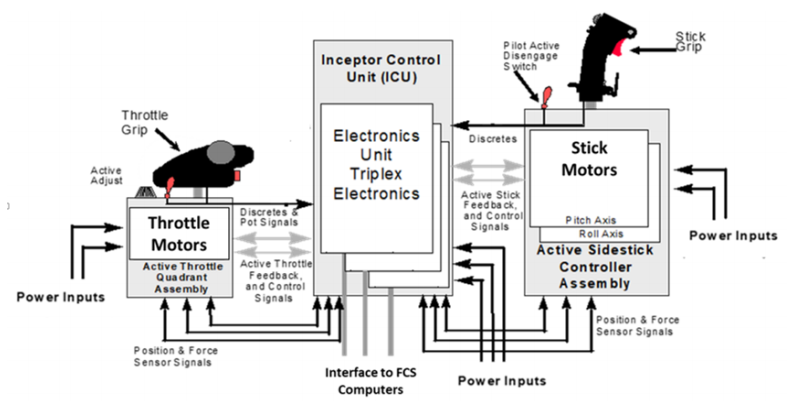

从系统架构的角度来看,用通用硬件来满足飞机的作战任务需求可以减少维护和供应链的需求。在驾驶舱内,实现这一共性的一个关键因素是对侧杆和油门的主动接收器的使用。如图所示的主动侧杆系统(AIS,Active Interceptor System), 允许控制律设计者将侧杆和油门的各种特性作为飞行阶段的函数进行编程,以满足每个版本的独特任务。

软件开发模式

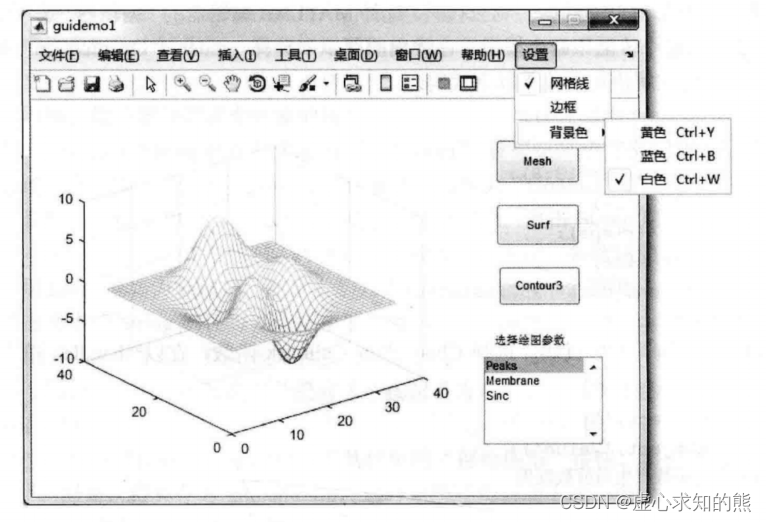

由于F-35控制律融合了非线性动态逆(NDI)控制结构,控制律工程师的工作发生了根本性的变化。与传统的控制律工程师相比,F-35的飞控团队不再专注于开发基于线性模型的增益调度。取而代之的是深度的参与到飞机的气动,与操稳工程师密切合作来开发机载模型,这成为飞控控制律的一个组成部分。为了简化飞控控制律软件开发过程,F-35团队还选择图形化实现、基于模型的飞控控制律开发方法,并使用MATLAB Autocode自动生成代码。

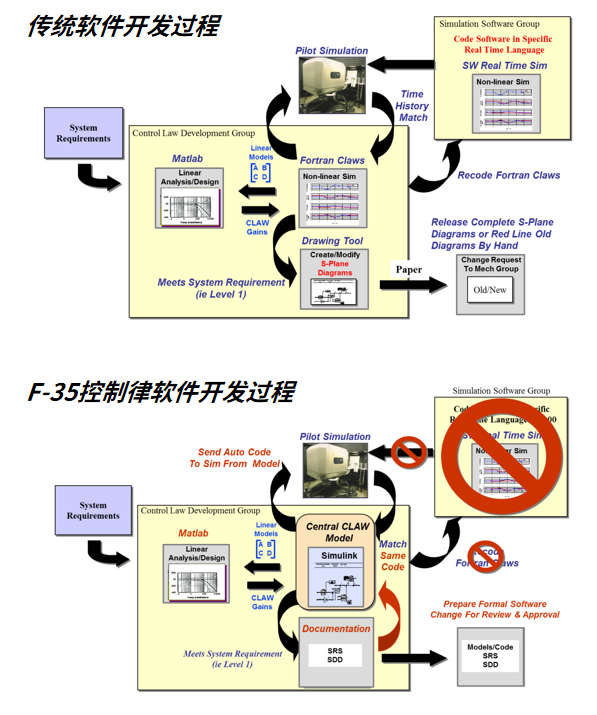

传统的飞控控制律工程师的做法是:先绘制S平面图,然后把它们交给一个独立的机器软件实现组,重新编码成任务飞行程序(OFP,Operational Flight Program)代码,加载到飞行控制计算机上(上图);

如今的飞控控制律工程师也承担了嵌入式软件工程师的角色,根据关键安全系统的行业标准进行软件开发(下图)。

使用基于模型的软件开发过程的优点不仅仅是能节约成本(比如独立的软件程序员团队的规模减少)。与传统的软件开发中手动的将需求转化为设计和代码,自动代码生成显著的减少了编码缺陷的频率,减少代码开发的周期;此外因为生成用于任务飞行的相同代码也被集成到线下飞行员仿真中,控制律的验证能够在更早的开发周期以及多个仿真环境中进行。

参考文献

[1] F-35 Flight Control Law Design, Development and Verification, Jeffrey J Harris,1James Richard Stanford2 Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, TX, 76101, USA

[2] F-35 Aerodynamic Performance Verification, David G. Parsons, Austin G. Eckstein, and Jeff J. Azevedo, Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, TX, 76101, United States of America

[3] Aircraft Carrier Landing Demonstration using Manual Control by a Ship-based Observer, Daniel M. Shafer, Ryan C. Paul, Martin J. King, and James W. Denham, Jr., Naval Air Systems Command, Patuxent River, MD 20670

[4] F-35 High Angle of Attack Flight Control Development and Flight Test Results, Daniel G. Canin, Jeffrey K. McConnell, and Paul W. James, Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, Texas, 76108, USA

[5] F-35 Carrier Suitability Testing, Tony Wilson, Lockheed Martin Aeronautics Company, Ft Worth, TX 76101

[6] lenleo, https://www.zhihu.com/question/353933235/answer/887652831