密码学发展简史:从古典艺术到量子安全的演进

密码学作为信息安全的基石,其发展贯穿人类文明史,从最初的文字游戏到量子时代的数学博弈,每一次变革都深刻影响着政治、军事、科技乃至日常生活。本文将以技术演进为主线,结合典型算法与历史事件,系统梳理密码学的千年发展脉络。

一、古典密码学(公元前400年—1949年):艺术化的隐私保护

古典密码学的核心是代换与置换,其本质更像一种“文字游戏”。例如:

- 塞塔式密码(公元前400年):古希腊斯巴达人利用木棒(scytale)的螺旋缠绕方式加密信息,需相同尺寸木棒才能解密。这是最早的物理加密技术。

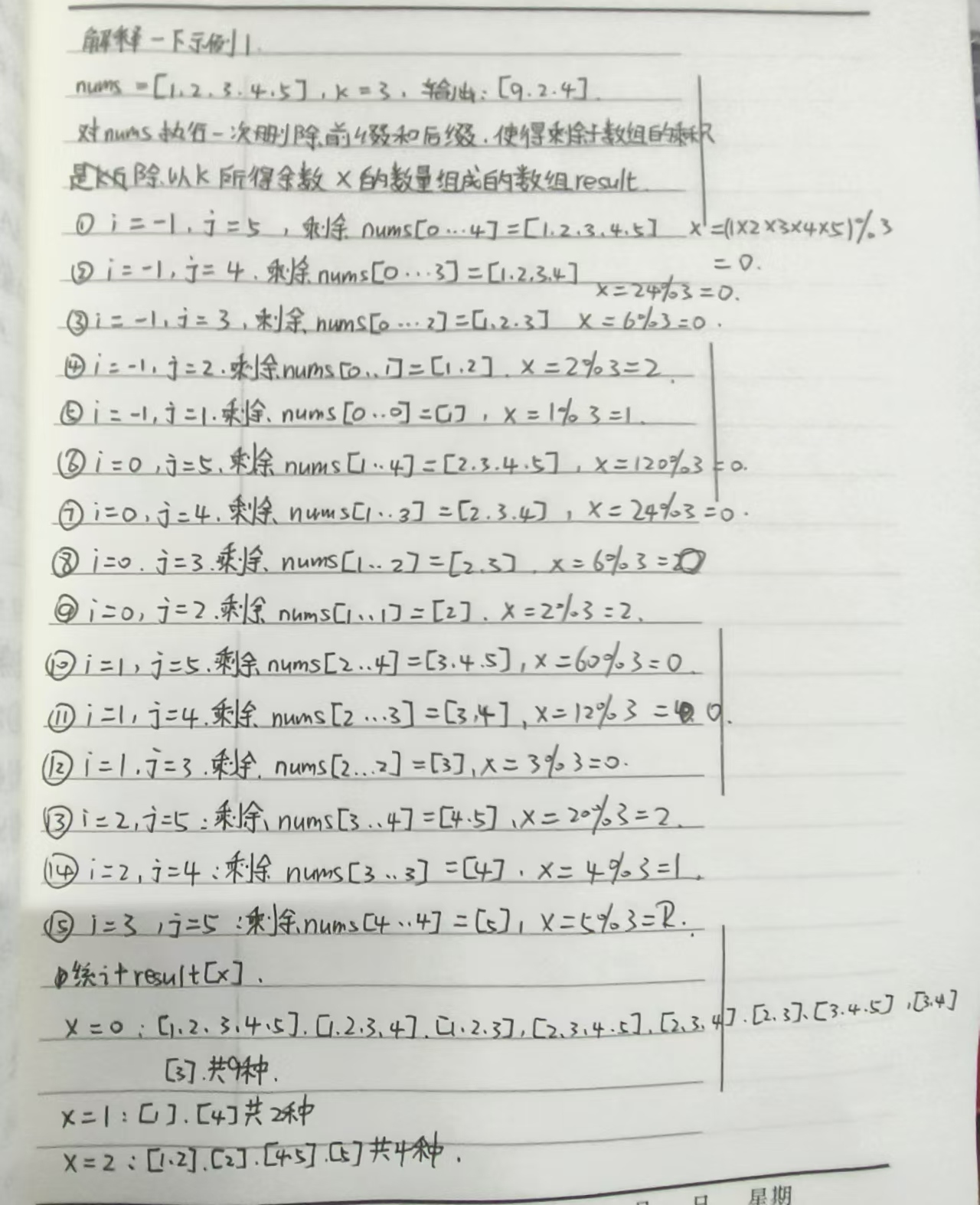

- 凯撒密码(公元前1世纪):通过字母位移(如k=3时,A→D)实现单表代换,但因字母频率特征明显易被破解。

- 维吉尼亚密码(16世纪):引入多表代换,通过密钥循环改变位移量,显著提升安全性。例如密钥“HEAR”对应位移序列[8,5,1,18],使得频率分析失效。

中国古典密码同样精彩,如《水浒传》中藏头诗“卢俊义反”和唐伯虎的“我爱秋香”藏头诗,通过文字排列隐藏信息,体现了东方智慧。

技术局限:古典密码依赖手工操作,且多为单表或周期多表加密,易被频率分析或重复密钥攻击破解。

二、近代密码学(1949—1975年):数学与机械的融合

20世纪初,密码学开始与数学深度结合,并借助机械实现复杂加密:

- Enigma机(1919年):德国在二战中使用的转轮密码机,通过3个转子的17576种组合与插线板交换,理论上密钥空间达一亿亿级。其本质是多表代换的机械化实现。

- 破译Enigma的数学革命:波兰数学家雷耶夫斯基利用置换群理论,结合“炸弹机”实现初步破译;英国图灵团队进一步通过明文模式分析与密钥管理漏洞,加速了Enigma的崩溃。

- 弗纳姆密码(1918年):首次提出“一次一密”理论,通过真随机密钥实现理论上的绝对安全,但因密钥分发困难难以实用。

里程碑意义:密码学从“艺术”转向“科学”,数学工具(如概率论、信息论)成为核心分析方法。

三、现代密码学(1976年至今):公钥革命与算法爆炸

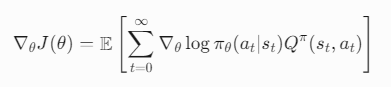

1976年Diffie-Hellman提出公钥密码学,彻底改变了加密范式:

- RSA算法(1977年):基于大数分解难题,实现加密与签名一体化,成为互联网安全的核心(如HTTPS协议)。

- 椭圆曲线密码(ECC):在相同安全强度下,密钥长度仅为RSA的1/6,广泛应用于移动设备与区块链。

- 哈希函数与数字签名:SHA系列算法(如SHA-256)保障数据完整性,比特币的PoW机制即依赖其抗碰撞性。

量子威胁与应对:

- Shor算法:可快速破解RSA与ECC,威胁现有公钥体系。

- 量子密码学:基于量子纠缠与不可克隆原理,BB84协议等实现无条件安全的密钥分发。

四、未来趋势:跨学科融合与场景扩展

- 隐私计算:同态加密(如FHE)实现“数据可用不可见”,推动医疗、金融数据共享。

- 后量子密码:格密码(Lattice-based)、多变量密码等抗量子算法加速标准化(NIST已启动PQC项目)。

- 生物密码学:结合指纹、虹膜等生物特征,增强身份认证安全性。

结语

从木棒与藏头诗到量子密钥分发,密码学的演进史是人类对抗信息泄露的智慧史。未来,随着AI、物联网与量子计算的普及,密码学将在隐私保护与数据安全中扮演更关键的角色。理解其历史,方能更好应对未来的挑战。

如果本教程帮助您解决了问题,请点赞❤️收藏⭐关注支持!欢迎在评论区留言交流技术细节!欲了解更深密码学知识,请订阅《密码学实战》专栏 → 密码学实战