冒险和预测(一)

- 1. 结构冒险

- 2. 数据冒险

- 参考

1. 结构冒险

结构冒险本质上是一个硬件层面的资源竞争问题,也就是一个硬件电路层面的问题。

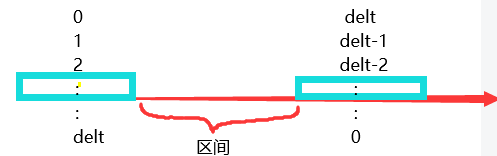

CPU 在同一个时钟周期内,同时在运行两条计算机指令的不同阶段,但这两个不同阶段可能会用到同样的硬件电路。

经典例子就是内存的数据访问。访存和取指令,都可能要进行内存数据的读取。而内存只有一个地址译码器作为地址输入,即只能在一个时钟周期内读取一条数据,没办法同时执行读取内存数据和读取指令代码。

解决方案:增加资源。对于访问内存数据和取指令的冲突,一个直观的解决方案就是把内存分成两部分,让它们各有各的地址译码器。这两部分分别是存放指令的程序内存和存放数据的数据内存(哈佛架构)。

我们今天使用的 CPU,仍然是冯·诺依曼体系结构的,并没有把内存拆成程序内存和数据内存这两部分。因为如果那样拆的话,对程序指令和数据需要的内存空间,我们就没有办法根据实际的应用去动态分配了。虽然解决了资源冲突的问题,但是也失去了灵活性。

现代的 CPU 虽然没有在内存层面进行对应的拆分,却在 CPU 内部的高速缓存部分进行了区分,把高速缓存分成了指令缓存(Instruction Cache)和数据缓存(Data Cache)两部分。

2. 数据冒险

数据冒险分为三种依赖关系:

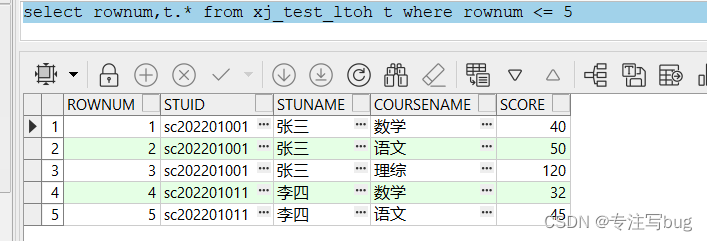

- 先写后读(Read After Write)。一般称为数据依赖,即前面的数据没有写入,后面不能读取数据。

- 写读后写(Write After Read)。一般称为反依赖,即前面的数据必须先被读取,如果先写会改变数据的一致性。

- 写后再读(Write After Write)。一般叫做输出依赖,即前面的数据必须更新完,后面才能读取新数据。

常用解决办法:

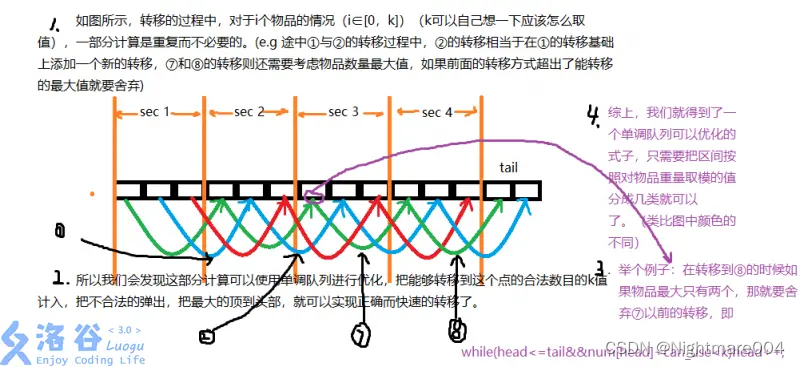

可以通过“等待”,也就是插入无效的 NOP 操作的方式,来解决冒险问题。这就是所谓的流水线停顿。流水线停顿这样的解决方案,是以牺牲 CPU 性能为代价的。因为,实际上在最差的情况下,流水线架构的 CPU 又会退化成单指令周期的 CPU 了。

参考

极客时间《深入浅出计算机组成原理》