本文是《激光冷却史》系列的最后一部分。

在20世纪的最后20年里,原子物理学家屡次打破宇宙中最冷温度的记录。这些成就有赖于一些进步,包括激光冷却(《激光冷却史(上)》)、磁光阱和西西弗斯冷却等技术(《激光冷却史(中)》),这些技术的效果比预期的要好。

到1990年,物理学家已经能够将数千万个原子冷却到绝对零度以上几十微开尔文的温度:这比传统的低温技术冷了上千倍,也只是激光冷却简单原子时预测的“多普勒冷却极限”的一小部分。

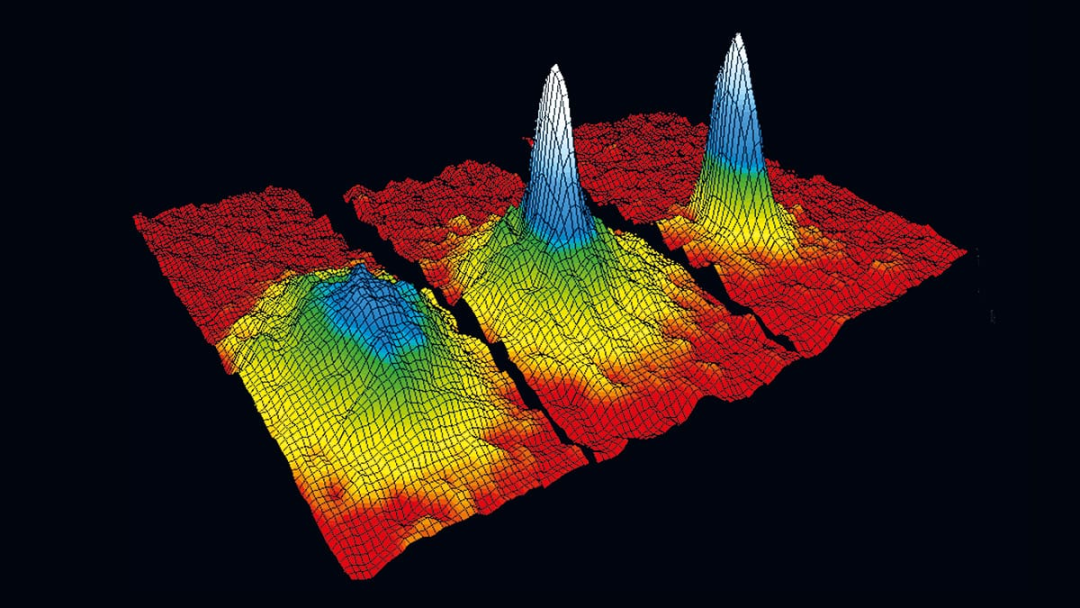

1995年夏天,在埃里克·康奈尔(Eric Cornell)和卡尔·维曼(Carl Wieman)的实验室里,冷铷原子云中出现了玻色-爱因斯坦凝聚态。原子云中心的原子密度出现“尖峰”,表明那里的许多原子都处于相同的量子态:这是玻色-爱因斯坦凝聚态的标志

更具有挑战性的温度骤降在这里:从微开尔文到纳开尔文,温度再下降1000倍。这一额外的降温将引入一个新的物理学领域,即量子简并(quantum degeneracy)。

在这里,低温和高密度迫使原子进入两种奇异的物质状态之一:一种是玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC),即气体中的所有原子都凝聚成相同的量子态;另一种是简并费米气体(DFG),即气体的总能量停止下降,因为所有可用的能量状态都满了。

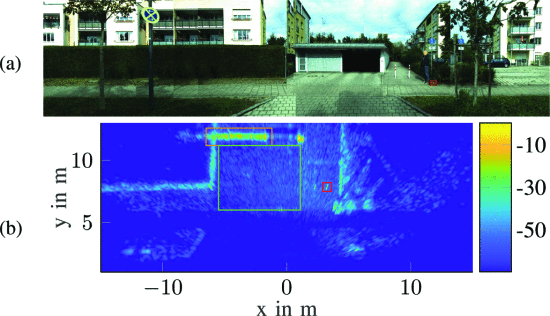

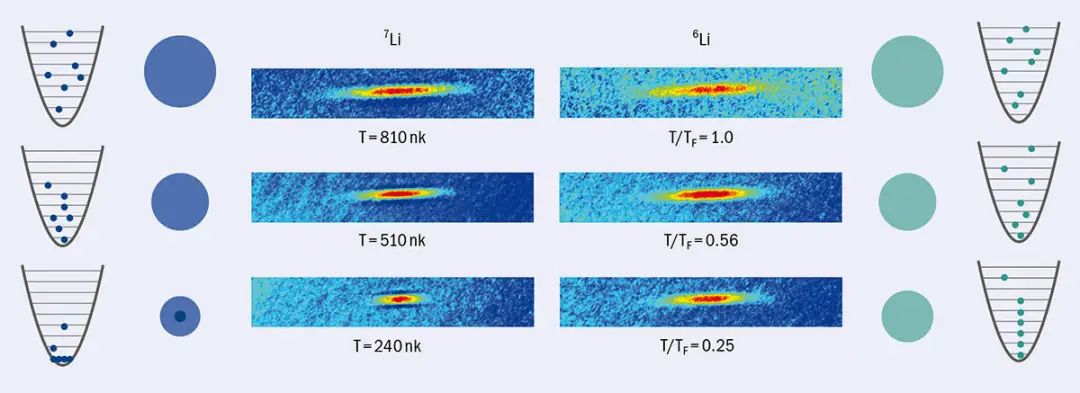

高温下,玻色子(蓝点)和费米子(绿点)都分布在很大的可用能态范围内。从陷阱中释放出来时,它们会向外膨胀,形成一个球形云,其宽度反映了它们的温度。随着原子的冷却,它们会转向较低的能态,云的大小也会随之减小。然而,玻色子在同一状态下可以有多个原子,而费米子在每个状态下只能有一个原子。在低于某个临界温度时,这一事实会导致几乎所有玻色子都聚集在单一能态中,形成玻色-爱因斯坦凝聚态,并在云的中心形成一个非常致密的小团块。另一方面,在简并费米气体中,所有低能态都被填满,因此云无法进一步缩小。本图中间的实验图像显示了玻色(左)和费米(右)锂原子云在冷却时的不同表现。这里,TF是费米温度,它标志着费米子量子简并的开始

BEC和DFG是纯粹的量子现象,原子的总自旋决定了它们中哪一种会形成。如果原子的电子、质子和中子数目为偶数,那么它就是一个玻色子,可以形成BEC;如果原子的自旋总数是奇数,那么它就是费米子,可以形成DFG。

同一种元素的不同同位素有时会表现出相反的行为:物理学家用锂-7制造出了BEC,而用锂-6制造出了DFG,这种低温行为上的差异是量子粒子之间基本分界的最引人注目的证明之一。

量子简并的发现得益于分散在世界各地的研究实验室引进的新技术。与之前的进展一样,其中一项技术的出现完全是偶然的。

20世纪80年代中期,卡尔·维曼(Carl Wieman)在美国科罗拉多大学博尔德分校研究铯原子中的奇偶性违反。这些研究需要耗时且精确的光谱测量,而维曼的博士生里奇·瓦茨(Rich Watts)开发出了一种使用二极管激光器进行测量的方法,这种激光器就像目前为CD播放器生产的百万级二极管激光器一样。

在花了数年时间研究如何稳定和控制这些廉价的固态设备后,瓦茨(非常合理地)想完成自己的博士学业,于是他和维曼四处寻找一种更短期的实验来测试它们。他们找到的答案是激光冷却。

维曼回忆说:“这只是完成这位学生论文的一个有趣的小插曲,我就是这样开始接触 激光冷却的。”

1986年,瓦茨和维曼率先用激光冷却了一束铯原子。瓦茨还是纽约石溪大学哈尔·梅特卡夫(Hal Metcalf)的博士后,也是第一个用激光冷却铷原子的人,他还参与了马里兰州盖瑟斯堡美国国家标准与技术研究院(NIST)比尔·菲利普斯实验室揭示亚多普勒冷却的开创性实验。

然而,就像我们将在这段历史中见到的另一位关键人物一样,瓦茨过早地离开了舞台,1996年去世时年仅39岁。

与此同时,维曼需要一个新的科学目标,一个只有冷原子才能完成的目标。他与新的同事和竞争对手一起,在一个有着无可挑剔的科学血统的古老想法中找到了它:玻色-爱因斯坦凝聚态。

当萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose)对普朗克定律的推导在1924年被拒绝发表时,他直接给阿尔伯特·爱因斯坦写了一封信,请求他的帮助。爱因斯坦立即意识到玻色所做工作的重要性,并安排将其发表在《物理学报》上

1924年,萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose)是现在孟加拉国达卡大学的一名物理学家。在教授量子物理学这一迅速发展的新领域时,他意识到马克斯·普朗克(Max Planck)关于热物体发出的光的光谱公式可以从管理光子行为的统计规则中推导出来,而光子在相同状态下出现的可能性要比经典粒子大得多。

一切是如何开始的?

1924年,萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose)对普朗克定律的推导被拒绝发表时,他直接给爱因斯坦写了一封信,请求他的帮助。爱因斯坦立即意识到玻色所做工作的重要性,并安排将其发表在《物理学报》上(由爱因斯坦提供AIP Emilio Segrè Visual Archives,Kameshwar Wali 和 Etienne Eisenmann赠与)。

论文链接:

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01327326

玻色在发表自己的研究成果时遇到了麻烦,于是他将一份副本寄给了爱因斯坦,爱因斯坦非常喜欢这份副本,并安排将其与自己的一篇论文一起发表在《物理杂志》上。爱因斯坦的贡献包括将光子统计扩展到其他类型的粒子(包括原子),并指出了一个有趣的结果:在极低的温度下,系统最可能的状态是所有粒子占据相同的能量状态。

这种集体状态现在被称为BEC,它与超流动性和超导性密切相关,在接近绝对零度的温度下,液体和固体(分别)都能观察到超流动性和超导性。不过,BEC转变本身原则上可以发生在稀释的原子气体中:就像原子物理学家在20世纪70年代开始创造的那样。

不过,这还存在一些障碍。其一,形成BEC的临界温度由密度决定:密度越低,临界温度越低。虽然西西弗斯冷却技术可以实现微开尔文温度,但激光冷却的原子蒸气非常分散,其转变温度甚至更低,在纳开尔文范围内。它也低于与原子吸收或发射单个光子相关的“反冲温度”(recoil temperature)。

因此,低于这一极限的冷却必须在没有激光的情况下进行。

这些问题的总体解决方案来自美国麻省理工学院(MIT)的丹尼尔·克莱普纳(Daniel Kleppner)及其同事。

这与冷却一杯茶的机制类似。茶水中的水分子以不同的速度运动,速度最快的水分子有足够的能量挣脱束缚,以水蒸气的形式飘走。由于这些“逃逸者”携带的能量大于平均值,因此剩余的分子最终会变冷。一旦它们运动的能量通过分子间的碰撞得到重新分配,系统就会在较低的温度下达到新的平衡。

蒸发冷却的工作原理是将能量最高的原子(红色)从捕获蒸气中移除,捕获蒸气中含有大量原子,这些原子分布在捕获器的各个可用能态中。留下的原子将发生碰撞,重新分配原子间的总能量。虽然其中一些原子会获得能量(橙色),但平均能量(也就是温度)会降低,如虚线所示。然后,这种移除热原子和重新分配能量的过程会重复进行,从而进一步降低温度

克莱普纳的方法被称为蒸发冷却法,它需要两个要素:从捕集器中选择性地移除最热原子的方法,以及原子间碰撞的速率要足够高,以便样品在之后重新平衡。

第一个要素与光子反冲问题的解决方案同时出现:通过将原子从磁光陷阱(MOT)转移到纯磁陷阱(如菲利普斯于 1983 年首次制造的陷阱),原子可以保持“黑暗”状态。热原子的能量较高,需要更大的磁场来限制它们,而这种大磁场会使原子的能级产生塞曼偏移(Zeeman shift)。因此,一个经过适当调谐的射频信号可以使“热”原子在这个高磁场中翻转到非俘获状态,而不会干扰较冷的原子。留下的较冷原子也会被限制在较小的体积内,随着温度的降低,密度也会增加,从而使系统在两个方面更接近于BEC。

然而,碰撞问题并不在实验人员的掌控之中。相关速率由一个参数描述:一对处于特定状态的碰撞原子的所谓散射长度。如果散射长度适中且为正值,蒸发将迅速进行,所产生的冷凝物将是稳定的;如果散射长度太小,蒸发将非常缓慢;如果散射长度为负值,冷凝物将不稳定。

显而易见的解决办法是选择一个具有合适散射长度的原子,但这个参数却很难根据第一原理计算出来。它需要根据经验来确定,而在20世纪90年代初,还没有人做过必要的实验。

因此,开始研究BEC的研究小组从元素周期表中选择了不同的元素,每个小组都希望自己的元素可能是正确的。维曼和他的新同事埃里克·康奈尔(Eric Cornell)甚至把铯换成了铷,因为铷的两种稳定同位素使他们的机会增加了一倍。

由于只需关闭激光器并在磁铁线圈中通入更多电流,就能将MOT转变为纯磁阱,因此向BEC迈出的第一步是激光冷却实验的直接延伸。

由此产生的“四极阱”结构只有一个主要问题:阱中心的磁场为零,而在零磁场下,原子可以改变其内部状态,使其不再处于阱中。要堵住原子从陷阱中心的“泄漏”,就必须找到一种方法,防止捕获原子改变状态。

几年来,这是激光冷却研究的一个主要领域。除了康奈尔和维曼之外,麻省理工学院的沃尔夫冈·凯特尔也是这场愈演愈烈的BEC竞赛的主要竞争者之一。他的研究小组开发了一种方法,利用聚焦在阱中心的蓝色调谐激光作为 “插头”(plug),将原子推离零场区;康奈尔和维曼则使用了一种全磁技术,他们称之为时间轨道势阱(time orbiting potential,TOP)。

康奈尔是在1994年初从一次会议上飞回来的途中开发出这种时间轨道势阱的,部分原因是需要限制对他们仪器的干扰。虽然他和维曼没有空间再安装一束激光,但他们可以在垂直于四极线圈的轴上增加一个额外的小线圈,这样就可以移动零场位置。

陷阱中的原子当然会向新的零点移动,但不会很快。如果他们在振荡电流的驱动下,在不同轴线上使用两个小线圈,让零点(zero)每秒移动几百次,用康奈尔的话说,这可能足以让零点“无处不在”。

那年夏天,他们使用一个由廉价音频放大器驱动的小型线圈对这一想法进行了测试。起初,增加的电场使缠绕在玻璃蒸气电池上的线圈发出令人震惊的响声,而驱动线圈则发出刺耳的高音啸叫,但原理是正确的,因此他们制造了一个更坚固的版本。

几个月后,也就是1995年初,康奈尔与凯特尔讨论了捕集器方案,认为麻省理工学院团队的光学插头“绝对行不通”。不过,他也承认,凯特尔可能对TOP有同样的感觉:“他可能在想‘这是我这辈子听过的最愚蠢的想法’。因此,我们都对那次谈话感到非常满意。”

事实上,这两种技术都确实奏效了。康奈尔和维曼率先证明了这一点,他们进行了一系列实验,用激光束照射冷原子云。

在这些“快照”过程中,原子云中的原子会吸收激光发出的光子,在光束中留下阴影。这个阴影的深度可以衡量原子云的密度,而原子云的大小则表示原子的温度。随着蒸发的进行,快照显示出一个球形对称的原子云随着热原子被逐渐移除而慢慢缩小和冷却。

然后,1995年6月,在温度约为170纳开尔文时,戏剧性的事情发生了:图像中心出现了一个小黑点,代表温度急剧下降、密度较高的原子。康奈尔说,没过多久,他们就发现了其中的奥秘:“中心密度急剧上升。这不是玻色-爱因斯坦凝聚态是什么?”

为了证实他们的猜测,他和维曼将一些阴影图像转换成了现在标志性的三维图(本文开头),显示热原子是一个宽阔的基座,而玻色-爱因斯坦凝聚态则是在中心出现的一个“尖峰”。尖峰的形状——一个方向比另一个方向宽,提供了一条线索。由于他们的TOP陷波器在垂直方向比水平方向更强,冷凝物在该方向受到的挤压更紧,这意味着它在释放后会在该方向更迅速地膨胀。

虽然他们没有预料到这种形状变化,但他们很快就能解释这种变化,这让他们更加确信,他们已经找到了BEC的“圣杯”。

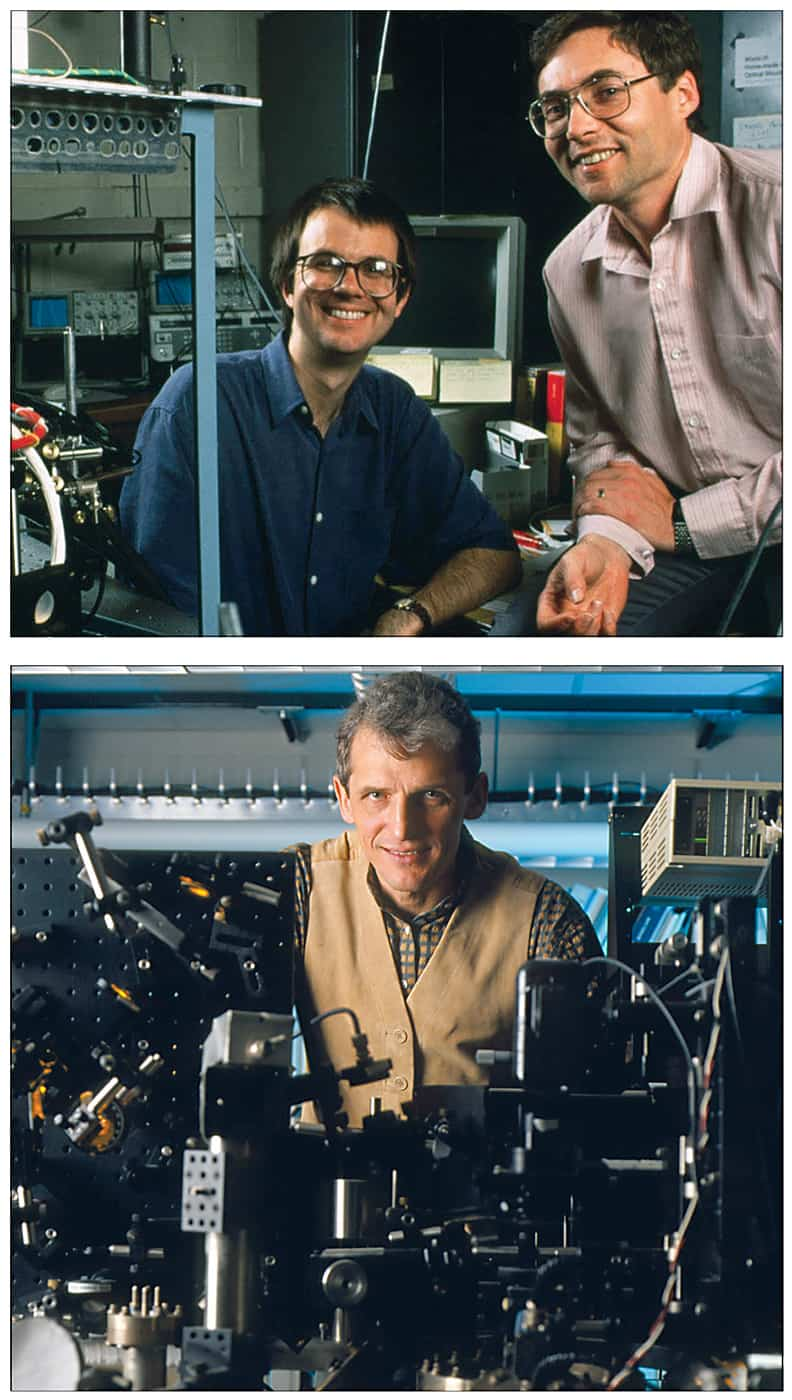

埃里克·康奈尔和卡尔·维曼在观察到第一个BEC后不久,在他们位于JILA的实验室里;2001年,沃尔夫冈·凯特尔(Wolfgang Ketterle)在麻省理工学院的实验室中,这一年他与康奈尔和维曼分享了诺贝尔物理学奖

康奈尔和维曼在1995年6月初的一次新闻发布会上宣布了他们的研究成果(在当时是不寻常的)。次月,他们的论文发表在《科学》杂志上。9月,凯特尔及其同事绘制了自己的三维图,显示当他们的钠原子云达到转变温度时,出现了类似的“尖峰”。

康奈尔、维曼和凯特尔因在稀原子蒸汽中实现BEC而分享了2001年诺贝尔物理学奖。

1995年头几个月,康奈尔大学招聘了一名新博士后,名叫黛博拉·金(Deborah/Debbie Jin),她的丈夫约翰·博恩(John Bohn)是博尔德NIST的物理学家,他回忆康奈尔时说:“很多人会告诉你,BEC还有很多年才会出现,但我真的认为我们会成功的。”

他是对的:从Jin同意接受这份工作到她开始工作的这段时间里,发生了第一次BEC。

黛比·金(Debbie Jin)在科罗拉多州博尔德的NIST实验室,她是研究简并费米气体和超冷化学的先驱

金来自一个不同的研究领域:她的毕业论文研究的是奇异超导体,但她很快就学会了激光和光学,并在早期探测BEC特性的实验中发挥了关键作用。

作为一颗冉冉升起的新星,她收到了许多长期职位的邀请,但她还是选择留在JILA,这是一个结合了科罗拉多大学和NIST专业知识的混合机构。在那里,为了将自己的工作与康奈尔大学和维曼的工作区分开来,她决定研究另一类超低温行为:简并费米气体。

玻色子受统计规则的制约,更有可能发现两个玻色子处于相同的能量状态,而费米子则绝对禁止共享状态。将这一原理应用于电子,就能解释化学中的许多问题:原子中的电子“填满”了可用的能态,而最后一个电子的确切状态决定了特定元素的化学性质。

磁阱中的费米子原子也遵循类似的规则:随着气体的冷却,最低态被填满。但在某些时候,所有的低能态都会被填满,气体云无法再缩小。与BEC一样,这是一种纯粹的量子现象,与粒子之间的相互作用无关,因此在超冷原子气体中应该可以观测到。

金于1997年开始在 JILA 工作,当时只有一个研究生布莱恩·德马科(Brian DeMarco),他原本受雇于康奈尔大学,但在康奈尔大学的推荐下转到金身边工作。据德马科回忆,康奈尔对他说:“如果你和黛比能成为第一个做出DFG的人,那将是一件大事,而且很有可能做到。”

一开始,两人的实验室空荡荡的,连家具都没有。博恩回忆说,他们坐在与金共享的办公室地板上,为未来的激光器组装电子设备。不过,不到一年,他们就拥有了一台用于磁捕获和蒸发冷却费米子钾原子的工作设备。

对DFG的探索提出了两个挑战,超越了在BEC竞赛中所面临的挑战。第一个挑战是,在超低温下,蒸发冷却的再平衡步骤所需的碰撞不再发生,因为禁止两个费米子处于同一状态会阻止它们碰撞。为了解决这个问题,金和德马科将一半原子置于不同的内部状态,从而提供足够的跨态(cross-state)碰撞来实现蒸发。在这一过程结束时,他们可以移除两种状态中的一种,并对其余状态进行成像。

第二个问题是,BEC的实验特征是原子云中间出现一个巨大的密度峰,而费米变性则更为微妙。原子拒绝聚集在一起的关键现象表现为,一旦达到转变温度,原子云不再进一步缩小,这种现象并不明显。研究如何将简并气体与热云区分开来,需要仔细建模,还需要一套能够可靠测量分布形状微小变化的成像系统。

尽管面临这些挑战,金和德马科从一个空房间开始研究,仅仅18个月后,他们就发表了对简并费米气体的首次观测结果。

几年后,由凯特尔、莱斯大学的兰迪·胡莱、巴黎高等师范学院的克里斯托夫·萨洛蒙和杜克大学的约翰·托马斯领导的团队也相继发表了论文。

而金则继续利用激光和磁场将变性原子转化为分子,开辟了超冷化学的新领域。这项工作赢得了无数赞誉,包括麦克阿瑟基金会的“天才奖”、美国物理学会(APS)的拉比奖(I I Rabi Prize)和物理学会的牛顿奖(Isaac Newton Medal)。

金本来也有望再获超冷原子物理学诺贝尔奖,可惜她于2016年因癌症去世,而诺贝尔奖并不追授。

不过,除了奖项之外,金的“遗产”也非常丰厚:她开创的子领域已经发展成为原子物理最重要的领域之一,她以前的学生和同事继续领导着超冷费米子的研究。为了表彰她对指导工作的承诺,美国物理学会设立了一年一度的德博拉·金原子、分子或光学物理杰出博士论文研究奖。

本系列介绍了半个多世纪的历史。

在这段时间里,利用激光操纵原子的想法从贝尔实验室一位物理学家的空想变成了大量尖端物理学的基础技术。现在,激光冷却离子已成为量子信息科学发展最重要的平台之一。

激光冷却中性原子为世界上最好的原子钟奠定了基础。康奈尔、维曼、凯特尔和金首次观测到的量子简并系统催生了一个巨大的子领域,将原子物理与凝聚态物理和化学联系在一起。

如今,激光冷却原子对物理学研究仍然至关重要,世界各地的实验室每天都在书写新的历史。

参考链接:

[1]https://physicsworld.com/a/coldest-how-a-letter-to-einstein-and-advances-in-laser-cooling-technology-led-physicists-to-new-quantum-states-of-matter/

[2]https://link.springer.com/article/10.1007/BF01327326

[3]https://www.phys.ens.fr/fr?article3284&lang=en

[4]https://profiles.rice.edu/faculty/randall-g-hulet