1. 假设有段1km长的CSMA/CD网络链路的数据传输率为1Gb/s。设信号在此链路媒介上的传播速度为2x105 km/s,求使用此协议的最短数据帧长度。

(1)传播时延:1/200000=5微秒,

(2)往返时延:5*2=10微秒,按照CSMA/CD工作,最小帧的发射时间不能小于10微秒

(3)以1Gb/s速率工作,10微秒可以发送的比特数等于10*10-6*1*109=10000

(4)因此最短帧是10000位或1250字节

2.假设通信信道带宽为1Gbps,端到端时延为10ms。TCP 的发送窗口为65535字节。那么此信道可能达到的最大吞吐量是多少? 信道的利用率是多少?(不考虑TCP、IP首部和数据帧等附加数据)

(1)往返时延:2*10*10-3=0.02s

(2)发送时延:65535*8/109≈0.000524s

(3)总时延=往返时间+发送时延=0.020524s

(4)1s发送的窗口数=1/总时延=48.7个窗口。

(5)48.7*65535*8=25.5Mbps

(6)最大吞吐量为25.5Mb/s。信道利用率为25.5/1000=2.55%

3. 设某路由器建立了如下路由表(这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器,若直接交付则最后一列表示应当从哪一个接口转发出去):

| 目的网络 | 子网掩码 | 下一跳 |

| 128.96.39.0 | 255.255.255.128 | 接口0 |

| 128.96.39.128 | 255.255.255.128 | 接口1 |

| 128.96.40.0 | 255.255.255.128 | R2 |

| 192.4.153.0 | 255.255.255.192 | R3 |

| *(默认) | R4 |

现共收到5个分组,其目的站IP地址分别为:

(1)128.96.39.10 (2)128.96.40.12 (3)128.96.40.151 (4)192.4.153.17

(5)192.4.153.90

试分别计算其下一跳,需要写出计算过程。

(1)分组的目的站IP地址为:128.96.39.10。先与子网掩码255.255.255.128相与,得128.96.39.0,可见该分组经接口0转发。

(2)分组的目的IP地址为:128.96.40.12。

①与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0,不等于128.96.39.0。

②与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0,经查路由表可知,该项分组经R2转发。

(3)分组的目的IP地址为:128.96.40.151,与子网掩码255.255.255.128相与后得128.96.40.128,与子网掩码255.255.255.192相与后得128.96.40.128,经查路由表知,该分组转发选择默认路由,经R4转发。

(4)分组的目的IP地址为:192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.0,经查路由表知,该分组经R3转发。

(5)分组的目的IP地址为:192.4.153.90,与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.64,经查路由表知,该分组转发选择默认路由,经R4转发。

4. 某公司申请了一个C类地址202.122.4.0,公司规模较小,只有两个部门,每个部门一个单独的子网,每个部门最多58个人,写出子网划分的过程,写出各个子网的网络地址和IP地址范围。

⑴ 分配部门级子网2个: 2N-2 ≥2 得出 N=2 ,子网ID位为2位

⑵ 可用主机号多于58个: M=8-2=6 ,2M-2=26-2=62≥58

⑶ 确定子网的地址(2个子网位,00 01 10 11,全0和全1保留)

子网1:202.122.4.64/26 (子网掩码为 255.255.255.192) …01

子网2:202.122.4.128/26 (子网掩码为 255.255.255.192) …10

⑷ 确定每个子网的主机地址

子网1中主机地址:202.122.4.65/26 ----- 202.122.4.126/26

子网2中主机地址:202.122.4.129/26 ----- 202.122.4.190/26

5. 假定某网络中的路由器中使用RIP协议,且路由器B的路由表有如下项目:

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |

| N1 | 7 | A |

| N2 | 2 | C |

| N6 | 8 | F |

| N8 | 4 | E |

| N9 | 4 | F |

现在B收到从C发来的路由信息如下:

| 目的网络 | 距离 |

| N2 | 4 |

| N3 | 8 |

| N6 | 4 |

| N8 | 3 |

| N9 | 5 |

试求出路由器B更新后的路由表(详细说明每个步骤)。

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由 | 解释 |

| N1 | 7 | A | 无新信息,不改变 |

| N2 | 5 | C | 相同的下一跳,更新 |

| N3 | 9 | C | 新的项目,添加进来 |

| N6 | 5 | C | 不同的下一跳,距离更短,更新 |

| N8 | 4 | E | 不同的下一跳,距离一样,不改变 |

| N9 | 4 | F | 不同的下一跳,距离更大,不改变 |

6. 某单位分配到一个起始地址为14.24.74.0/24的地址块。该单位需要用到三个子网,他们的三个子地址块的具体要求是:子网N1需要120个地址,子网N2需要60个地址,子网N3需要10个地址。请给出地址块的分配方案。

这个单位的地址块的网络前缀是24位,因此主机号有8位,即一共有256个地址。

(1)将总地址的一半(128个)分配给子网N1。N1的网络前缀是25位。

(2)将剩下的一半(64个)分配给子网N2。N2的网络前缀是26位。

(3)将剩下的拿出1/4(即16个地址)分配给子网N3。N3网络前缀是28位。

最后剩下的48个地址留给以后再用。

N1的首地址是14.24.74.0/25,末地址是14.24.74.127/25。 子网掩码255.255.255.[0]

N2的首地址是14.24.74.128/26,末地址是14.24.74.191/26。子网掩码255.255.255.[10]

N3的首地址是14.24.74.192/28,末地址是14.24.74.207/28。子网掩码255.255.255.[1100]

7.假设信号在媒体上的传播速度为2×108m/s.媒体长度L分别为:

(1)10cm(网络接口卡)(2)100m(局域网)

(3)100km(城域网)(4)5000km(广域网)

试计算出当数据率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传播的比特数。 (时延带宽积)

(1)传播时延=0.1m/(2×108m m/s)=5×10-10s

1Mb/s:比特数=5×10-10×1×106=5×10-4

1Gb/s:比特数=5×10-10×1×109=5×10-1

(2)传播时延=100/(2×108)=5×10-7

1Mb/s:比特数=5×10-7×1×106=5×10-1

1Gb/s: 比特数=5×10-7×1×109=5×102

(3)传播时延=100000/(2×108)=5×10-4

1Mb/s:比特数=5×10-4×1×106=5×102

1Gb/s: 比特数=5×10-4×1×109=5×105

(4)传播时延=5000000/(2×108)=2.5×10-2

1Mb/s:比特数=2.5×10-2×1×106=5×104

1Gb/s: 比特数=2.5×10-2×1×109=5×107

8.长度为100字节的应用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部共18字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。若应用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?

(1)100/(100+20+20+18)=63.3%

(2)1000/(1000+20+20+18)=94.5%

传输效率明显提高了。

9.某单位分配到一个B类IP地址,其net-id为129.250.0.0.该单位有4000台机器,分布在16个不同的地点。如选用子网掩码为255.255.255.0,试给每一个地点分配一个子网掩码号,并算出每个地点主机号码的最小值和最大值

(1)对于B类IP地址,其网络号位数为16位,主机号位数为16位。该单位的B类IP地址的网络号为129.250,其二进制表示为10000001 11111010

(2)其中,前16位为网络号,后16位为主机号。因为该单位有4000台机器,需要分配16个子网,每个子网的主机数应该能够容纳250台机器

(3)根据子网掩码,可知一个子网中主机号位数为8位,因此每个子网最多可容纳28-2=254台机器。

因此,在该单位的B类IP地址中,每个子网的网络号应该占用前24位,主机号应该占用后8位。具体地,每个子网的子网网络号、主机号的最小值和最大值如下:

| 序号 | 地点 | 子网网络号 | 主机IP的最小值 | 主机IP的最大值 |

| 1 | 地点1 | 129.250.1.0 | 129.250.1.1 | 129.250.1.254 |

| 2 | 地点2 | 129.250.2.0 | 129.250.2.1 | 129.250.2.254 |

| 3 | 地点3 | 129.250.3.0 | 129.250.3.1 | 129.250.3.254 |

| 4 | 地点4 | 129.250.4.0 | 129.250.4.1 | 129.250.4.254 |

| 5 | 地点5 | 129.250.5.0 | 129.250.5.1 | 129.250.5.254 |

| 6 | 地点6 | 129.250.6.0 | 129.250.6.1 | 129.250.6.254 |

| 7 | 地点7 | 129.250.7.0 | 129.250.7.1 | 129.250.7.254 |

| 8 | 地点8 | 129.250.8.0 | 129.250.8.1 | 129.250.8.254 |

| 9 | 地点9 | 129.250.9.0 | 129.250.9.1 | 129.250.9.254 |

| 10 | 地点10 | 129.250.10.0 | 129.250.10.1 | 129.250.10.254 |

| 11 | 地点11 | 129.250.11.0 | 129.250.11.1 | 129.250.11.254 |

| 12 | 地点12 | 129.250.12.0 | 129.250.12.1 | 129.250.12.254 |

| 13 | 地点13 | 129.250.13.0 | 129.250.13.1 | 129.250.13.254 |

| 14 | 地点14 | 129.250.14.0 | 129.250.14.1 | 129.250.14.254 |

| 15 | 地点15 | 129.250.15.0 | 129.250.15.1 | 129.250.15.254 |

| 16 | 地点16 | 129.250.16.0 | 129.250.16.1 | 129.250.16.254 |

10. 一个数据报长度为4000字节(固定首部长度)。现在经过一个网络传送,但此网络能够 传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片?各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值?

(1)MTU最大为1500,4000/1500=3(向上取整),应该划分为3个数据报片

(2)IP数据报固定首部长度为20字节,片偏移字段=前面发送的字段/8

(3)除最后一个数据报片外,每个分片的长度一定是8字节(64位)的整数倍

(4)MF=1,表示还有分片在后面;MF=0表示为最后一个分片

| 数据报片编号 | 总长度(字节) | 数据长度(字节) | 片偏移字段 | MF标志 |

| 原始数据报 | 4000 | 3980 | 0 | 0 |

| 1 | 1500 | 1480 | 0 | 1 |

| 2 | 1500 | 1480 | 1480/8=185 | 1 |

| 3 | 1040 | 1020 | 2*1480/8=370 | 0 |

11. 已知地址块中的一个地址是140.120.84.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么?地址块中共有多少个地址?相当于多少个C类地址?

(1)140.120.84.24=140.120.(0101 0100).24;

最小地址是140.120.(0101 0000).0/20 即 140.120.80.0/20

最大的地址是140.120.(0101 1111).255/20 即 140.120.95.255/20

(2)地址掩码是:255.255.240.0

(3)共有2(4+8)=4096个地址,

(4)C类地址数为28 =256个。4096/256=16。故相当于16个C类地址

12. 某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问:(1)每一个子网的网络前缀有多长?(2)每一个子网中有多少个地址?

(3)每一个子网的地址是什么?

(4)每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么?

(1)需要划分4个一样大小的子网2n>=4,n=2,原来网络前缀是26位,需要再增加2位,才能划分4个一样大的子网,每个子网前缀28位。

(2)每个子网的地址中有32-(26+2)=4位留给主机用,因此共有16个地址。(可用的有16-2=14个地址)

(3)每个子网的地址块为136.23.12.64/28、136.23.12.80/28、136.23.12.96/28和136.23.12.112/28。

(4)最小和最大地址:

| 子网编号 | 子网地址 | 最小地址 | 最大地址 |

| 1 | 136.23.12.64/28 | 136.23.12.65 | 136.23.12.78 |

| 2 | 136.23.12.80/28 | 136.23.12.81 | 136.23.12.94 |

| 3 | 136.23.12.96/28 | 136.23.12.97 | 136.23.12.110 |

| 4 | 136.23.12.112/28 | 136.23.12.113 | 136.23.12.126 |

13. 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段,其序号分别为70和100。试问:

(1)第一个报文段携带了多少个字节的数据?

(2)主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少?

(3)如果主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180,试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?

(4)如果A发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少?

(1)第一个报文段携带了100-70=30个字节的数据。

(2)主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号是100。

(3)A发送的第二个报文段中的数据有180-100=80个字节。

(4)B在第二个报文段到达后向A发送的确认号应为70。

14.有两台主机A和B接在800m长的电缆线的两端,并在t=0时各自向对方发送一个帧,长度为1500bit(包括首部和前同步码)。假定在A和B之间有4个转发器,在转发帧时会产生20比特的时延。设传输速率为100 Mbit/s,而CSMA/CD的退避时间是随机数r倍的争用期,争用期为512bit,在发生第一次碰撞后,在退避时A选择r=0而B选择r=1。忽略发生碰撞后的人为干扰信号和帧间最小间隔。

(1)设信号的传播速率是2×108m/s。试计算从A到B(包括4个转发器)的传播时延。

(2)在什么时间(以秒为单位)B完全收到了A发送的帧?

(3)现在假定只有A发送帧,帧长仍为1500bit,但4个转发器都用交换机来代替。交换机在进行存储转发时还要产生额外的20bit的处理时延。在什么时间B完全收到了A发送的帧?

(1)从A到B(包括4个转发器)的传播时延 =(800m/2×108m/s)+4×(20bit/100×106bit/s)=4.8μs

(2)发送1帧需要的时间是1500/(100×106bit/s)=15μs,比从A到B传播一个比特所需的时间还要多。

在t=0时,A和B同时发送帧。 在t=4.8μs时,A和B都检测出碰撞

在t=9.6μs时,B终止发送的帧的最后一个比特到达A。

A立即重传。

在t=14.4μs时,A重传帧的第一个比特到达B。 A发送1500bit所需要的时间是1500/108=15μs。 在t=29.4μs时,A重传帧的最后一个比特到达B。

(3)整个传输链路被4个交换机分成5个网段。在主机和交换机之间或两个交换机之间的传播时延是:每一段电缆长度160m除以电磁波的传播速率2×108m/s,算出为0.8μs。因此总的传播时延是5×0.8=4μs。 主机A和4个交换机的发送时延一共是(1+4)×15=75μs。 4个交换机的处理时延是4×0.2=0.8μs。 因此,B收完A所发送的帧总共经历的时延=4+75+0.8=79.8μs。

15.一个UDP用户数据的数据字段为8192字节,在数据链路层使用以太网传送。试问应当划分为几个IP数据报片?说明每一个IP数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。(IP首部无选项数据)

8192/1480=6(向上取整)个数据字段

| 片段编号 | 数据长度 | 总长度 | 标志 | 片偏移 |

| 1 | 1480 | 1500 | 1 | 0 |

| 2 | 1480 | 1500 | 1 | 1480/8=185 |

| 3 | 1480 | 1500 | 1 | 370 |

| 4 | 1480 | 1500 | 1 | 555 |

| 5 | 1480 | 1500 | 1 | 740 |

| 6 | 940 | 962 | 0 | 925 |

16.主机 A 向主机 B 发送一个很长的文件,其长度为 L 字节。假定 TCP 使用的 MSS 有 1460 字节。

(1)在 TCP 的序号不重复使用的条件下,L 的最大值是多少?

(2)假定使用上面计算出文件长度,而运输层、网络层和数据链路层所使用的首部开销共 66 字节,链路的数据率为 10 Mb/s,试求这个文件所需的最短发送时间

(1)L 的最大值是 232=4GB=4294967296 字节

因为TCP报文 序号 字段——占 4 字节(32位)。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。 L是让求文件的长度,即TCP报文 序号 字段最多可以表示的字节的总数

(2)每次发送的报文段为 1460 字节。因此必须分4294967296/1460 取整为2941758,因为有余数,所以29417598+1即 2941759 个报文段。

发送的总字节数是 2941759*66+4294967296=4489123390 字节。

发送 4489123390 字节需时间为 4489123390 × 8 ÷10Mb/s=3591.3 秒≈ 59.85 分≈ 1 小时。

通过如下图所示的拓扑结构中,结合ARP协议理解:A发送数据帧到B 和A发送数据帧到C的过程中封装数据帧的MAC地址怎么获取?A、B、C机器中的ARP缓存表内容是什么?

(1)AB处于同一个网段:首先,A会在自己的ARP缓存中查找是否已经有B的MAC地址的映射记录。如果没有,A会发送一个ARP请求广播,请求B回复其MAC地址。当B收到ARP请求广播后,会向A回复一个ARP响应,包含其MAC地址。

(2)A和C不在同一个网段:

(a)首先,A会在自己的ARP缓存中查找是否已经有C的MAC地址的映射记录。如果没有,A会发送一个ARP请求广播,请求路由器R1回复其MAC地址。

(b)当路由器R1收到ARP请求广播后,会向A回复一个ARP响应,包含其MAC地址。

(c)A将IP数据报发送给路由器R1,路由器R1在转发数据时会根据其路由表将数据报转发到目的IP地址所在的网络。路由器R1会查找自己的ARP缓存中是否有C的MAC地址的映射记录。如果没有,路由器R1会发送一个ARP请求广播,请求C回复其MAC地址。

(d)当C收到ARP请求广播后,会向路由器R1回复一个ARP响应,包含其MAC地址。路由器R1收到ARP响应后,就知道了C的MAC地址。

(3)ARP缓存表存储了IP地址和MAC地址之间的映射关系,以便快速地进行地址解析。A中包含到R1的映射和到B的映射;B中包涵A和R1,C包含R1

通过如下图所示的网络拓扑结构中,结合VPN技术理解私有网络的特点、私有IP地址、VPN环境中IP数据报的传输过程IP数据报的源地址和目的地址的变化情况。

(1)VPN技术是一种通过公共网络建立加密连接的技术,从而实现私密通信的目的,VPN技术可以帮助建立安全、隔离、可扩展和灵活的私有网络。

(2)VPN技术可以利用私有IP地址建立安全、隔离的私有网络,通过加密隧道和NAT技术将私有网络中的流量传输到公共Internet上,同时还可以限制用户对私有网络的访问。

(3)VPN将用户的数据进行加密,并封装到新的数据包中,这个新的数据包的源地址为本地网络边界路由器的公网地址,目的地址为对端VPN路由器的公网地址。

通过如下图所示的网络拓扑结构,结合NAT技术理解NAT转换的过程

(1)NAT转换可以将内部主机的私有IP地址和端口号转换为NAT设备的公共IP地址和端口号,从而实现内部主机与Internet上的主机之间的通信。

NAT转换的过程通常包括以下步骤:

(2)源地址转换:当内部网络的主机向Internet发送数据时,NAT设备会将内部主机的私有IP地址转换为NAT设备的公共IP地址

(3)目的地址转换:当Internet上的主机向内部网络的主机发送数据时,NAT设备会将Internet上的公共IP地址转换为内部主机的私有IP地址

(4)端口转换:由于多个内部主机可能会使用同一个公共IP地址进行通信,因此需要通过端口号来区分不同的通信会话。

(5)记录转换:NAT设备还会记录每个会话的转换信息,以便在数据包返回时进行相反的地址和端口转换。

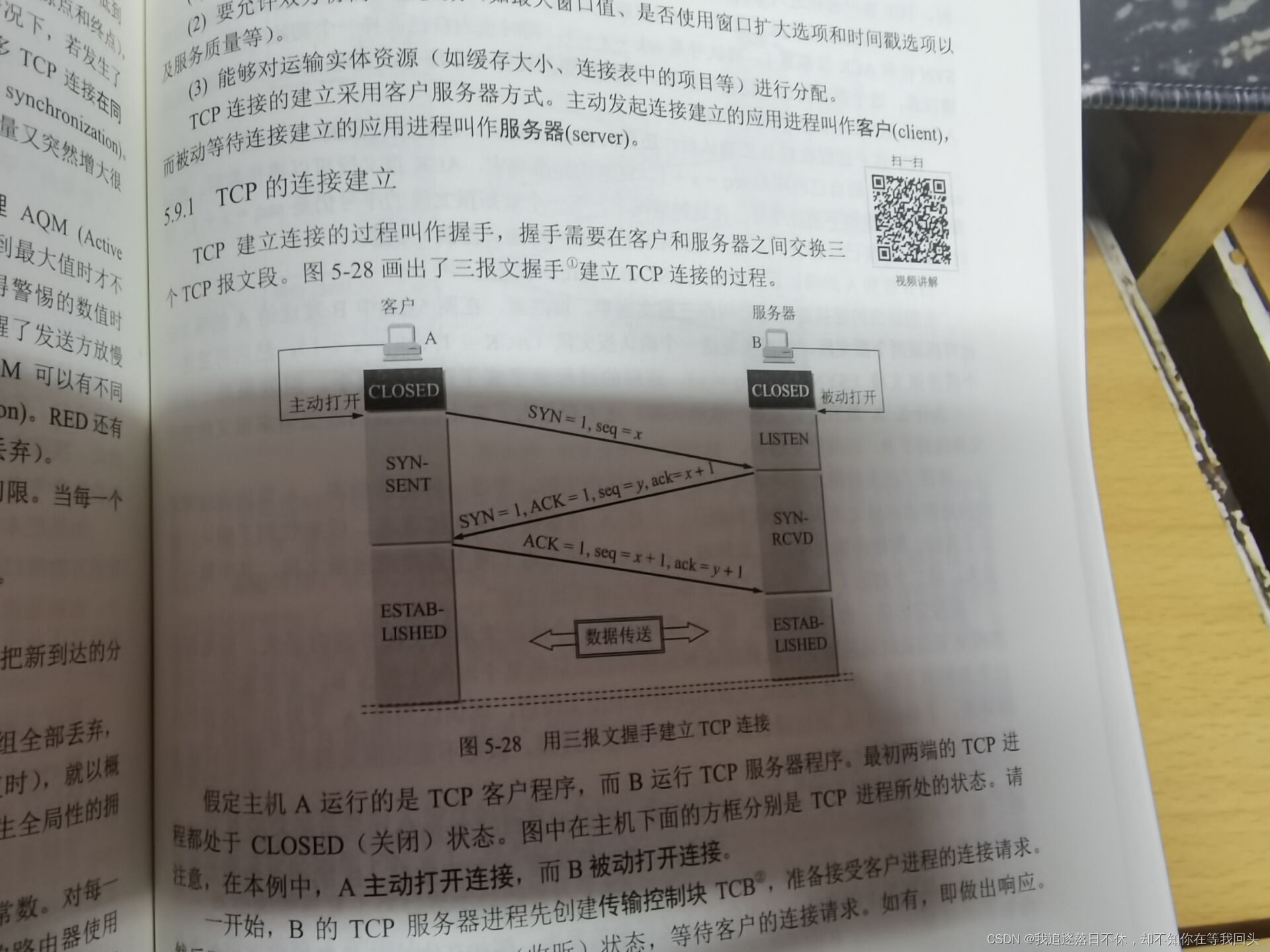

通过如下图所示的报文段收发过程,理解TCP中报文段的收发原理,报文段首部信息字段的含义,序号字段、确认号等相关知识,理解TCP的流量控制的基本原理和方法。理解怎么解决TCP报文段传输过程中可能出现的死锁问题。

(1)TCP中报文段的收发原理是通过序列号和确认号来保证数据的可靠传输,并通过拥塞控制算法来避免网络拥塞。如果报文段丢失或损坏,TCP会进行重传,直到所有的数据都被正确接收。

(2)利用滑动窗口机制就可以实施流量控制:运用TCP报文段中的窗口大小字段来控制,发送方的发送窗口不可以大于接收方发回的窗口大小。TCP为每一个连接设置一个持续计时器。只要一方收到对方的零窗口通知,就启动该计时器,周期性的发送一个零窗口探测报文段。

(3)TCP协议在工作过程中可能发送死锁的原因是:接收方为暂缓接收数据而向发送方发送窗口为0的应答报文,发送方收到后暂停发送,等待接收到非0窗口的应答报文后继续发送新的报文。如果接收方在发送0窗口的应答报文后,所发送的非0窗口应答报文丢失,则发送方会一直等待下去。

(4)解决这一问题的方法是:发送方设置计时器,在收到0窗口应答报文后启动计时,计时满后向接收方发探测报文,提醒接收方重发非0窗口的应答报文。

2023大题