以下是手机内部本地服务与后端微服务架构及通信协议的对比分析,结合两者的核心设计差异与技术实现特点展开:

一、架构设计对比

| 维度 | 手机端本地服务 | 后端微服务 |

|---|

| 核心目标 | 资源效率、离线优先、动态更新 | 高并发处理、分布式事务、服务治理 |

| 服务拆分粒度 | 按功能模块(如支付SDK、定位服务) | 按业务领域(如订单服务、用户服务) |

| 部署方式 | 动态加载(Android插件化)、热更新 | 容器化(Docker/K8s)、虚拟机集群 |

| 典型场景 | 广告推荐动态加载、离线缓存服务 | 电商订单处理、库存管理 |

技术差异:

- 手机端:

- 轻量化:模块体积通常控制在10MB以内(如TensorFlow Lite推理服务)

- 资源隔离:通过Android WorkManager限制后台服务内存占用

- 离线优先:本地数据库(SQLite/Realm)与同步队列设计

- 后端:

- 高可用性:熔断降级(Hystrix/Sentinel)、服务发现(Consul/Nacos)

- 数据一致性:Saga模式、分布式锁(Redis)

二、通信机制对比

1. 协议类型与实现方式

| 协议/机制 | 手机端本地服务 | 后端微服务 |

|---|

| 同步通信 | 本地方法调用(Java/Kotlin接口)、Binder IPC | REST/HTTP、gRPC(跨服务API调用) |

| 异步通信 | EventBus(RxJava/LiveData)、Broadcast | 消息队列(Kafka/RabbitMQ) |

| 协议特点 | 低延迟(微秒级)、依赖进程内通信 | 跨网络(毫秒级延迟)、依赖序列化协议 |

2. 性能与稳定性

- 手机端:

- 通信延迟:<1ms(进程内调用)

- 带宽消耗:几乎为零(无网络传输)

- 容错机制:本地缓存降级(如Realm离线数据兜底)

- 后端:

- 通信延迟:5-50ms(内网)至100-500ms(公网)

- 容错机制:熔断器(Hystrix)、重试策略(RetryTemplate)

三、数据管理差异

| 维度 | 手机端本地服务 | 后端微服务 |

|---|

| 数据存储 | SQLite/Realm/MMKV(单设备本地化) | MySQL/Redis(分布式集群) |

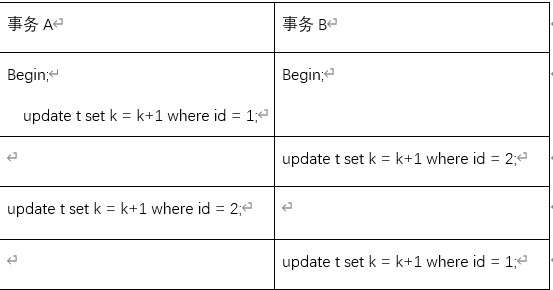

| 数据同步 | 增量同步队列(网络恢复后批量上传) | 分布式事务(Saga/2PC) |

| 一致性要求 | 最终一致性(客户端主动触发同步) | 强一致性(如金融交易场景) |

四、服务治理机制

| 机制 | 手机端本地服务 | 后端微服务 |

|---|

| 服务发现 | BFF层聚合服务(客户端静态配置) | 注册中心(Nacos/Eureka)动态发现 |

| 版本控制 | 动态加载多版本插件(DexClassLoader) | API版本路由(路径/Header区分) |

| 监控告警 | Firebase Crashlytics(崩溃日志) | 全链路追踪(Jaeger/SkyWalking) |

五、典型架构模型

- 手机端本地服务架构:

- 模块化架构:通过Gradle模块化或Android动态特性实现服务隔离

- 六边形架构适配:核心业务逻辑与硬件适配层分离(如相机模块抽象)

- 后端微服务架构:

- DDD分层架构:领域层与应用层分离(如订单领域服务)

- 服务网格:Istio实现流量控制与金丝雀发布

六、演进趋势

- 手机端:

- 边缘计算下沉:AI推理服务本地化(如Core ML/TFLite)

- WebAssembly应用:跨平台模块热更新(如Flutter插件)

- 后端:

- Serverless化:函数计算(AWS Lambda)替代常驻服务

- Service Mesh深化:Istio实现无侵入治理

总结

手机端本地服务与后端微服务在目标导向和技术实现上存在显著差异:

- 手机端侧重资源效率与动态性,依赖进程内通信与轻量级数据管理;

- 后端聚焦分布式协同与高可用性,依赖网络协议与复杂治理机制。

两者共同点在于模块化解耦设计,但手机端更强调离线优先与硬件适配,后端则需解决跨网络协同与数据一致性难题。

![[java八股文][Java基础面试篇]I/O](https://i-blog.csdnimg.cn/img_convert/bdebae7b7209480e531afc360f0c597d.png)