写在前面

10225 字 | 朋友 | 旅行 | 友谊 | 情感 | 感触 | 思考 | 消极内容

全文篇幅过于庞大,请慎重考虑是否阅读。

与佳芯小姐的短文,将另行发布。

TL;DR

我不知道我和珍的关系还能维持多久。

按理来说,与朋友见面应当是一件开心的事情。这次见面,基调却充满哀伤。

我越发地感受到,我和她已经走上了完全不同的人生轨道。轨道之间相隔光年银河。

并且,在这之上,想法与价值观的沟壑也越发不可逾越。

或许后者才是更重要的东西。

我对这种情况无力挽回,只能拼尽我所有的力量,去告诉她:你是我很重要的朋友。

然后,享受当下。就像《泰坦尼克号》沉没前的狂欢一样。

或许我转而庆幸,而非哀伤,因为我已经有了这样长时间的友谊。

谁知道呢。

Time flies, always the same.

正文

现在时间是 2024 年 9 月 9 日下午。写下这些文字的时候,我正在宾馆的窗边,看着外面风雨吹打的柳树发呆。

中午便到达了机场,下午住进宾馆。这次旅行之后的时间,我不会再见到她了。

前两天的日记里提到,见她似是西天取经。现在,最新的一难加到了她身上,而非我身上。

我有时候觉得,加在我身上再多也无所谓,我可以试着去解决。

而她太温顺、太温柔了。

[2024 年 9 月 7 日 下午至晚上 去往机场]

上午和佳芯见了一面。不过,我不打算写在这里。

当 A 出现在 B 的传记里面,A 便总是配角。我不希望这样。这次旅行中所见到的每一个朋友,地位平等。

于是,关于她和猫猫们,就又是另一个故事了。

与佳芯分别之后,我便匆匆忙忙前往考试地点。电子科技大学成都学院。软考也在这里。更甚者,这次的考室,就在当初考软件设计师的考室对面。

考试途中差点睡着。问单位要题库,他们没找到。我近乎裸考。所以这次大抵也过不了。

学校外面,偶遇了攀。他说,自己已经被调往了财务部门,但信息工作仍然是他负责。并且省分行也默认了这一点。又不涨工资,这很扯淡。他也被行里要求考信贷人员上岗资格考试。他估摸着和我一样,又是明年再来了。我问他是否还回南充,他说不回了,就在酒店待两天,直接去培训。

真好,可以休息两天。

这次的登机口没有上次飞烟台的那么远。饶是如此,在天府机场兜兜转转,还是花了很长时间。天府机场太大了。

航旅纵横上标明了所有的值机柜台,但现场没有那么多。许多柜台都没有工作人员。剩下的柜台前,都有挺长的队。最开始去 F 区,但工作人员说 F 区不办了,让去 E 区。来来回回跑。

之前时间预计够用,经过这么一折腾,又陷入了时间不够用的恐慌。然而实际上到达登机口时,离起飞时间差不多还有四十多分钟。

那个时候手机已经快没什么电了。群友说天府机场有可以充电的插座。我找了很久,终于找着了。它不一定每个登机口都有,有时候放在两个登机口中间的等待区上。

最初我看航旅纵横上对于这趟航班的评价很差。实际体验下来其实还好。

让我意外的是飞机餐。我最初以为七点多钟起飞的飞机没有航空餐。不过不知道夹生饭是不是所有航空公司的传统……

昆明航空这次的航空餐,是米饭、草莓蛋糕、两个麻花、一盒酸奶。居然是麻花不是蘑菇。居然还有酸奶。只能说上次飞回成都的南方航空确实没钱,昆航都上了酸奶了,南航还是纯净水。

草莓蛋糕特别瓷实,我甚至都怀疑是不是压缩蛋糕。

我本来以为,夜晚航班没有任何风景。结果在某一个刹那向舷窗看去,发现了北斗七星。

看到的一瞬间,我便决定要把它拍下来。

环境光几乎等于没有,而且舱内的人还在玩手机,手机的光倒映在双层舷窗上,四处折射,让整个画面呈现蓝色。

换了最大光圈的镜头,但焦距太大,容易拍不全。快门速度拉到能维持平衡的最低档,ISO 上最大值,曝光补偿开到最大,才勉勉强强拍下了这张眩光强烈的北斗七星。

虽然仍然有些不满意,但这已经是我能做到的最好了。

飞机快要降落的城市上空,云层有很明显的光。那些光来自城市。我刚开始以为是北京,因为光很强,航线也会途径北京。但想了想,北京应该不会有这样大的河流。途径北京时,我应该在睡觉。

看来,想要看星空,或许只能去高原或者飞机上了。

飞机打算降落时,我刚睡醒,不小心打了一个哈欠。内耳蓦地有种撕裂的疼痛,先是左耳,后是右耳。我感觉大事不妙。

下了飞机,问路,听力减退。声带发出的声音像是在脑海里很远的地方,只能隐约听见一点点。

所幸,睡一觉之后,恢复了。看来下次起降的时候不能再睡觉了。要是飞机耳不能恢复就真的完蛋了。

司机等人到齐等了许久,到宾馆时已经很晚了。太累,没有洗漱,上床就睡觉了。

[2024 年 9 月 8 日 早上 前往哈工大]

早上一早出发。宾馆叫醒人的方式居然是在外面放鞭炮……

宾馆在离机场特别偏的地方。公路的两旁甚至没有人户,只有清清冷冷的行道树。乡下大概就这样的感觉吧。

机场巴士有很多线路,问到了前往哈工大的 3 号线。上车时,天色已经大亮了。车上只有四个人,司机一一问我们下车地点。

我坐在车上,看着湛蓝天空下的哈尔滨发呆。

昨天下飞机,一股严寒扑面而来。旁边有东北大哥笑说一声:“我喜欢这个温度。” 立秋虽已过,成都仍留着夏日的炎热。从前只听说东北的寒冷,下飞机那一刻,才有了真切的感受。

人们总喜欢温暖的地方,或许正因如此,黑龙江有着特别澄澈的蓝天。那是一种似乎从未被污染的蓝。

珍问过我,对哈尔滨的第一印象是什么?

我说:第一,冷;第二,有非常多纤细的柳树;第三,多风;第四,建筑都为浅色调;第五,东北人说话有点可怕……

珍说,柳树的枝条细长有着当地的特殊缘故。许久之前,哈尔滨有一场冻雨,让所有柳条都结了冰。因此,发生过自重过重,柳条断裂砸伤人的事件。自那之后,主枝干隔段时间就会被修剪,慢慢形成了哈尔滨自己的柳树风格。

多风,柳条随着风轻漾,所有柳树一起起舞。伴着吹动树叶的沙沙声,总会让人恍惚觉得,柳树在举行一场华丽而盛大的晚会。我很难描述那是一种怎样的感受与视听体验。

之后的某个时间,我与珍说,要是哈尔滨能一直保持在这种温度,风和太阳经常登场,那么我觉得住在哈尔滨也不错。

她无奈地笑笑:“可惜哈尔滨冬天非常非常冷。”

有一次,我还在学校里,她给我发了两张图。一张哈尔滨南岗区的温度,一张南极的温度。她说:“出门一趟等于南极科考。”

机场巴士上,我看见许多当地的特色的标志。我曾看过一句话,说,青岛的人对外介绍自己时,不会说自己是山东人,而会直接说自己是青岛人。就我去青岛见兰的经历而言,确乎如此。大街小巷,都能见到许多特色的标志,他们似乎总将自己化身为 “青岛人” 这样一个符号。标志越多,越有当地的自豪感。

哈尔滨也如此,却不如青岛强烈。青岛像是逼着你直视他们,无处躲藏。哈尔滨尝试融入生活,总会在不经意间瞥见他们的身影。

浅色的建筑也不像大城市的玻璃幕墙,不会到处折射他们的光芒,让人焦虑得睁不开眼。

我打车到哈工大地铁站,跟她发消息:“我到了。”

“啊?……”

她后面跟我说,她以为我还要很久,所以磨磨蹭蹭地收拾东西,甚至还有时间玩手机。没想到我那么快。

她指了一个地方,让我前往小西门。那是离她最近的校门。

我一直都想为她买束花。正好途径一个花店。

店员回答说,没有万寿菊。我想,风信子应该也没有。所以最后只买了雏菊。

雏菊颜色倒挺多,但我这里没有雏菊对应颜色的花语。我只知道雏菊大类本身的花语。我不知道浅绿色和深黄色,会不会有一些暧昧或让人误解的花语,但愿不会。

颜色有时候很重要。就像黄色玫瑰,它并不用来表达爱意,与此相反,它表达歉意。

我看着她走出小西门,我躲在一个铁栅栏之后,看着她四处张望。

“你在哪儿呢?”

“往你左前方看。”

“没看见啊……”

我闪出身,向她走去。

她脸上显出一丝惊讶和笑意。

“没认出来吗?”

“真没认出来…… 你怎么留了这么一个发型……”

“我就猜到了。”

[未知时间 旅行之后的内心独白]

都说在一个地方待久了,或多或少会染上当地人的特色。珍有一些,但不多。

我本来期望她操着东北口音与我聊天,我可以狠狠嘲笑她一番。愿望似乎落空了。她没有任何的口音迹象,她和我说四川话时,甚至语气语调还是那么淳朴。

她在东北读了四五年书,我能感受到的当地特色,只有她的气质。

那是我说不出来的清冷、寂寥。像北方的温度。

北方也有暖和的时候,春夏甚至可以很热。但一提起北方,总还是想到寒冷的温度。

珍也如此。

或许是我自己的原因。这次旅行,总能感受到潜伏在她身上的拒人于千里之外。仿佛一个客观、冷静、独立、冷漠的旁观者,旁观着世间所有,不参与其中。

珍会焦虑,会跟我们一样思考未来,计划当下,甚至她比我焦虑很多。她也会玩儿,开心地计划行程,琢磨着怎么度过一段开心的时光。

就像北方,也有明媚温暖的时刻,被人提起时却总是想起寒冷。

她的这股清冷气质,对我而言,就像是北方的寒冷。

我后面想了许多,为什么会造成这样的印象。

最后找了一个可能的原因。那是在这次旅途中,时常提起的话题。

或许,仅仅只是因为,我是一个男生。

这次见面之前,我们曾经关于性别话题,关于交际话题吵了一架。她很坦然地跟我说,她对男生就是很有成见。

这次旅途中,她又和我提起,她有一个班长,男生,人品不太好。曾经在别人聚餐做饭时,拍了一张照,发朋友圈,配文:我的几个老婆。她当时也在其中。

不用说她们,我都感到不舒服。

那是一种真正的凝视。居高临下的、睥睨天下的审视。让人觉得自己变成了一件待价而沽的所有物。

这是我至今为止都极力抗拒的事情。

参加工作之后,我更加了解地位差能带来一种怎样扭曲的人际行为。面具不是人们主动戴上的,而是在地位差之下,为了保护自己被迫戴上的。

我没有太大的权力,只能尽力让我的朋友们感受到地位平等的自由魅力。

努力消除性别鸿沟,就是我最为努力的其中一个方向。

我留长发,体验过长发的辛苦;很少谈及性别话题,否则我们之间会划出明显的楚河汉界,一个团体瞬间划为红黑两方;温和待人,不愿使用暴力,不想让人觉得生理欺压。

我深知,为什么我至今没能谈成一段长时间的恋爱。除了缺乏勇气,恋爱关系多少还是会向对方索求:男性希望对方温柔漂亮、贤惠体贴;女性希望对方强健有力、杀伐果断、负责任有担当还能多金。

但我不愿意站在楚河汉界,向对面索要。

珍说,在一个陌生场合,她更倾向于与女性聊天。这我很能理解,非常正常。

我只是难过。

难过在她的成长过程中,有这么多抱有敌意的异性,造成了如今的印象。

我更难过,我没能挽救回来。

又或许,觉得自己能挽救某个群体的印象,只是单纯自以为是的傲慢吧。

我不知道,我在她的眼里,会不会带有身为男性的 Original Sin。

我无法求证,也不应该求证。

[2024 年 9 月 8 日 上午 初次见面]

珍那天穿着白色的 T 恤,浅色的牛仔裤。牛仔裤淡水色和白色交替,像是被洗得发白。

这一身很有她的风格。淡雅、干净、阳光。

我把花递给她。她有些哭笑不得。

“我要拿着这束花去太阳岛吗?”

“对的。”

“怎么还给我找事儿做……”

“所以我没买多少嘛,要是不想拿,还可以插在我书包的侧兜里。第一印象还是很重要的。”

她听完笑了一声,然后把花插在了我书包的侧兜。

真懒啊。

哈尔滨的地铁只有三条线。地铁站风格偏俄式,有着深绿色的色调,地板砖却选了米黄色,灯光偏暗。这种氛围的地铁站,像是我们之后看到的俄国油画那般,给人一种祥和宁静的感受。成都的地铁站,地板砖灰得发亮,明亮的灯光在地面上四处反射,让人焦虑不堪。

我和她说四川话,有时我们和店员说普通话。这让她的语言系统混乱不堪。地铁属于我们二人的交流,所以以方言为主。兴许是西南官话的口音,在一片北方官话口音里显得太特殊,每次我和她交流时,都有几个人回头看我们。

几分钟后,我们到了太阳岛。

太阳岛在地图上确实是一个岛,只有一个出入口,是一座桥。桥修得宏伟而宽阔。桥的左右两边,有着非常广阔的视野,能远眺城市。

听珍说,太阳岛是 5A 级景区。

我不关心风景,我只关心珍。

[未知时间 此行的目的]

这次旅行,她似乎总想让我见识更多哈尔滨本地的风景,吃一些本地的美食。

她当然知道我此行的目的,是为了见她。不过似乎她总还是有些忿忿,觉得我不关心风景和美食有些亏。

我笑。

这在第二天她得知不能陪我时,表现得更明显。

我在文首曾说,最新的一难加在了她的身上,就是这件事:她的导师,几乎一声不吭加入了考勤打卡制度,上午 9:00 上班,下午 14:00 上班,晚上 21:00 下班。著名的 996。下午组会发布了这个制度,自发布之时起生效。于是第二天她就只能被禁锢在实验室里。

组会结束后,她非常生气,也很失落,似乎还对我抱有一丝歉意。

我说没关系。

这不是宽慰,因为这次旅行的目的,已经完美达成了。

她和另一个朋友还约好了国庆节的演唱会,据她说,估计要泡汤了。

确实也应该生气。

“那就去把你们导师打一顿。毕业了在你们导师面前比一个国际友好手势。” 我笑说。

她原计划陪我玩两天,因为这件事情,就把两天的行程压为一天。组会之后,要求我立刻启程。

“没时间了,快走!” 那段时间,她总是这么说。

“着啥急。” 我也总是笑。

她总想带我体验更多的东西,说真心话,我得谢谢她。

第二天,我们一起吃齐齐哈尔烤肉。我问过她一个问题。

“就像你的毕业旅行,你是喜欢那个地方,还是喜欢跟室友一起出去玩儿?”

“肯定是和他们一起出去玩儿啊。要只是喜欢那个地方,找个旅游搭子,跟谁玩儿不是玩儿啊。” 她说。

“那你跟我不就是一路人吗,” 我大笑,“你昨天还老说我。”

“不吧,我跟你还是不太一样,” 她几乎要翻个白眼,“你是纯为了见人,我好歹到一个地方还是想体验一下当地的新东西。”

“好好好,” 我还是笑,“只是我更极端嘛,大方向上我们还是一路人。”

那天下午,几乎全程都是,她带着我焦急地奔赴下一个目的地。

我中途跟她说,这幅情形,我好像在游戏里见过。一个 Galgame,名字叫《花吻在上》(その花びらにくちづけを)。

她问 Galgame 是什么……

我突然有些尴尬。

“美少女恋爱游戏,对这个游戏而言是讲百合的。”

她哦了一声,似乎不感兴趣。

里面的女一和女二,就很像现在的我们。二人定了很久的约会计划,女一当天却因为一些事情耽误了,最后见面了按原计划执行,只是每趟行程间隔缩得很短,搞得两人都很累。最后女二冲女一发火了。

“所以你还是想跟我说,在一起的人最重要是吗?” 她似笑非笑地看着我。

我点了点头。她这个时候仍然步履匆匆,对我的话心不在焉的样子。

每次这种时候,我都欲言又止。

我知道 “漠视” 她的计划真的很不礼貌——看起来似乎不考虑她所做的工作和成本。

但我最初的愿望,真的非常简单。只是见她一面。

坐在星巴克聊一上午都好。

如何取舍、如何抉择,真的是一个很难的课题。

第二天中午吃过午饭,她又该回实验室打卡了。因为晚上 21:00 才能出来,我又是明天一早的飞机,所以肯定不能再见面了。

于是,我吃过饭,就即刻前往机场附近的宾馆了。

那就是我写这篇文章开头的时候。我在宾馆里睡了一下午。

因为我再待在哈尔滨已经没有意义了,甚至在黑龙江都没有意义了。

我从始至终,只是为了来见她。不为了她本人,我年假在家躺两天说不定精力更好,还能执行自己的年度计划,何必这样折腾自己。

我只是想见你一面,仅此而已。

[2024 年 9 月 8 日 中午 太阳岛]

从太阳岛出来,已经正午。我们简单吃了点冒菜,便送她去开组会。

不得不说,全国的大学校门都一样水。曾经我带别人混进校门,也混过浙大校门。哈工大的校门也差不多一样好混。

她去开组会,我与猪猪见了一面。

猪猪本人让我有些意外,不过其实也还好。我们路过经管学院,猪猪说,经管学院前阵子闹过一个笑话。

经管学院门口有一块牌子,是很经典的立式 “I ♡ SoM”。SoM 全称 School of Management,管理学院。我问经济呢,得到的回答是:管理要比经济强势很多,所以缩写里面没有经济。

“然后有一天,字母 o 不小心掉了。”

两人都笑。

“之后学生就到处拍照转发,没过两天,牌子就换成了‘I ♡ 经管’。”

猪猪要赶飞机,我们简单聊过之后,便分别了。

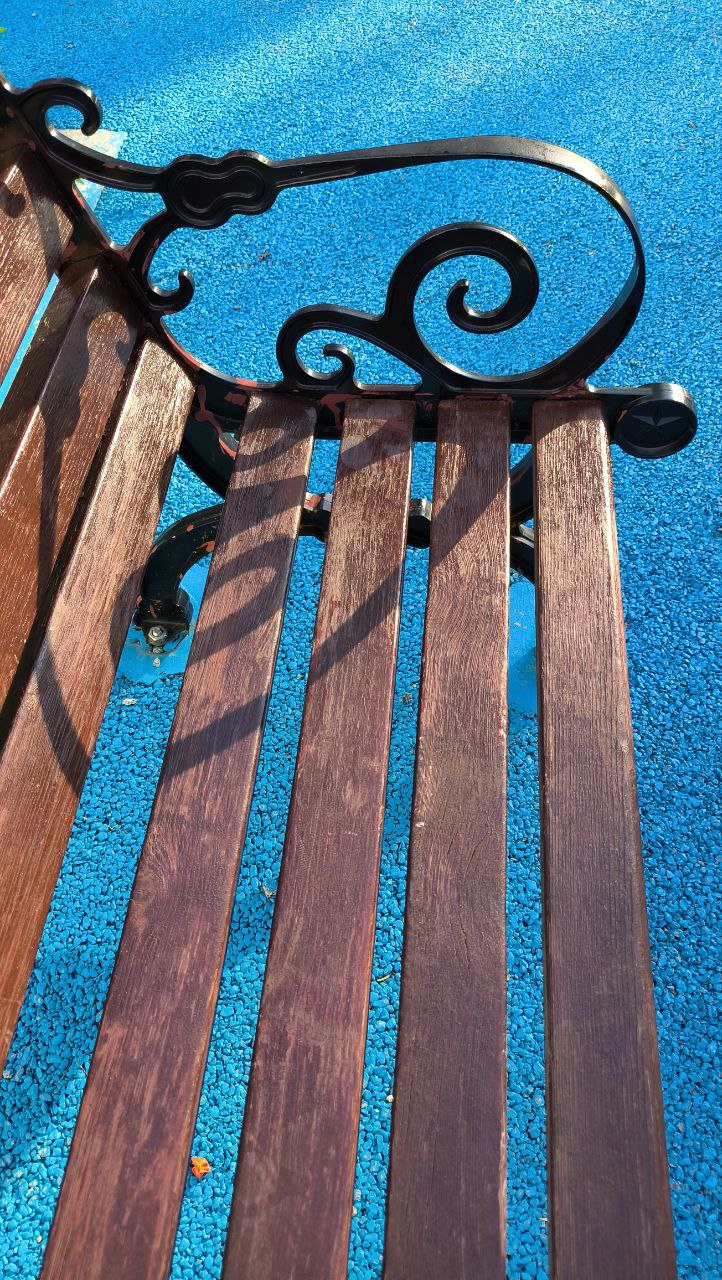

我继续坐在那巨大火箭模型的长椅前,等着珍开完组会出门。

那个时候,哈尔滨的风,吹过静谧的校园。远处闪烁不定的拍球声,旗帜撞到旗杆的金属声和猎猎声,背后被子被风吹起来的沙沙声,许多安静的声音交织在一起,将时间的脚步拖慢。

我很少有过这样恣意、散漫而慵懒的时间。

我任凭寒冷北方的暖阳,透过斑驳的柳树照耀在我身上。

就这样发着呆。

我有那么一两个瞬间觉得,发呆有时候并不是浪费时间。

我看着珍走过来,知道她在组会上听闻了打卡制度,但还是笑着对她说:“来,我给你让个座。”

她无奈地说:“让啥座啊,走吧,没时间了。”

“着什么急呀,慢慢来。”

[2024 年 9 月 8 日 下午 圣索菲亚教堂]

珍打的车,去圣索菲亚教堂。我看着她念念有词的样子,非常心疼。她想抢到今天每一分每一秒的时间。但我真的只需要跟她在一起就好了。

校门口放了一个红绿灯,绿灯常亮。部分绿光,映在她的额头上,让本就焦急的她,看起来更加焦虑了。

我们这次见面聊的话题,多半都关于迷茫。在太阳岛散步时,话题也是。

这次旅行,那个红绿灯灯光下的她,我感觉是这次旅行中,焦虑情绪的顶峰。

我实在无法描述。

当时我特别想说些什么,最后却又归于沉默。

我拍拍她的肩膀,说:“真的没事,小事情。不用这么急。”

那一刻,我脑海里闪过一首歌:《Everything's Gonna Be Alright》(《一切都会没事》)。

我非常感激她重视我的这次旅行,计划了很多。然而不能看到开心快乐的她,我觉得来的这一切都没有了意义。

人的愿望,总不会一致。

圣索菲亚教堂在市中心的位置,周围有很多游客。拜占庭式的建筑风格,加上俄罗斯的特色,使其在周围的建筑中独树一帜。许多人在教堂前拍照,身着华丽衣裙的模特不可胜数。那些哥特式的衣服夸张又华丽,我甚至难以想象裙撑会有多大。维多利亚一样的贵族风格,让这些女性即使在游客中都甚为显眼。

“你没有想过穿一些华丽的衣服吗?”

“什么?穿上拍照吗?”

“不一定是拍照呀,感觉好功利,” 我补充说,“就是单纯盛装打扮一番。”

“当然会呀,” 她似乎很无语,“我又不是机器人。”

是吗?看起来不像诶。我心里暗笑。

她给我指了指几处风景,然后催促我快拍。

嗬,我这一身反骨的人,专门叫我拍我反倒不想拍了。

在往中央大街走的途中,时刻已逼近黄昏。

夕阳被建筑分割成一条条的线,人们从阴影里吐出,又拥抱斜阳。

我走在她的后面,看着她的背影。

我思索了很久该怎样形容与修饰,最后放弃了。

我永远无法描述,那个在夕阳照耀下,被微风撩起长发的珍,究竟有多美。

[2024 年 9 月 8 日 黄昏 中央大街]

来见她之前,我给她布置了一个任务:让她挑一个发夹或者发箍。后面我们进一家小商品店,买到了。当时她问我,不买一些纪念品吗,比如圣索菲亚大教堂模型之类的。我晃了晃手中的发夹,说:“这不就是纪念品吗?”

我感觉她被我气得不轻。

中央大街上有一家邮店。我不知道怎么形容那家店,专卖邮票、邮车模型和有关邮政的古玩之类。我偶然发现了两张明信片,上面写着脱单的诚挚祝愿。

我跟她说,我买两张,回去之后把它寄给你。

她哭笑不得:“你有病吗?”

我笑出声。

她甚至认真思考了一下在哪里去取明信片。可能潜意识里,觉得我真有可能这么做。

她真了解我。要不是最后看到这张明信片背后有广告,我就真打算这么干了。

她有些渴,提议我们去买一杯 “茶话弄”。

路上她说,茶话弄是西安品牌,问我前阵子去西安没喝过吗。我摇摇头,说没有。

“你又不是不知道,我去西安是干嘛的。”

“见人是吧。” 她翻个白眼。

都会抢答了。

她说茶话弄很好喝,推荐我也来一杯。我看着菜单上那些诡异的名字,一时间有些不知所措。

她说,如果拿不定,就选店里推荐的吧。

我点点头。

她点了一杯茶上浮有一大堆奶油的奶茶。我看着那一堆奶油有些发怵,问她不腻吗。她说还好。

看来女孩子的胃,跟我们真是两种型号。

茶话弄的几乎每一个产品,上面都漂有一层沫。据珍说,那层奶沫是茶话弄的特色,很好喝。我喝不太来,喝起来总有种微妙的奇特感。不过确实挺有特色。

我们在缓慢流逝的时间里,从中央大街这一头,散步到了另一头。另一头是江边。

我们从黄昏走到了入夜。

[未知时间 最开心的事]

你知道,在中央大街快结束、去江边之前,我对你说过,我今天最开心的事是什么。

我说,刚才,你似乎忘掉了所有的焦虑、所有的不开心、所有的压迫,只是很单纯地逛街,单纯地聊天。我觉得,这是我做的最好的事情。

你听完之后,淡淡地笑了一下。

我不知道你在想什么。

我只知道,那个时候,我确实由衷为这件事情感到开心与满意。

我来这里,就是为了这个目的。

Live in the present, Enjoy the moment.

[2024 年 9 月 8 日 夜 松花江边]

我们到松花江边时,已经入夜。夕阳挣扎着在地平线留下它的最后一抹色彩。

江边有风,比城里的风更凉,带着强烈的江河湖海的标记。抓着最后一捧光线,有人在江上花式游船。江面惊得一波未平一波又起,涟漪从弄潮儿的身边迅速扩散,一圈又一圈,像是出击的士兵。丁达尔光柱让极远处的缆车显得更加醒目。警察在繁忙地维持着秩序,不断走来走去。有人碰掉了警戒线,我将它拉起,准备挂好,警察说他来就可以了,这个本来就很容易掉。挂好,旋即他又走开。河堤有阶梯,人们都坐在河堤上,享受入夜前的这一刻。

珍说,晚上这里景色很好。我默然。

我很喜欢这种氛围,我感觉我可以待到散场。

我拍下那个蜿蜒的装饰柱,忽然看见了相机左上角闪烁着一个黄色的 0。虽然奇怪,但我没有管它。直到按下下一次快门,相机提示我内存不足。

我错愕不止。

我预料到了相机的很多坏结局,但唯独没预料到会把存储卡拍满。在我印象中,这是不太可能的事情。我走之前,起码还有 15 个 G。

珍在一边拍手叫好。因为这下我就不能拍她了。

我翻了她一个白眼。

至于之后在 “小味” 的聚餐,我不打算写。没有什么可以写的地方。我只记得,我们隔壁桌在讨论婚姻,声音激烈。

时代的焦虑散播到每一个人身上,就是一座大山。

餐桌上的珍,就像一位妈妈,一直在催促着我吃饭,说要不都凉了,不要一直说话。

小味很好吃,只是锅底有些油,除此之外便不再记得什么了。

吃完之后,我给她打车。她以为我还要跟着她一起去她学校,但没有。我只是不想让她付钱。我给她关上车门那一刹那,她懵掉了。

“啊,” 她发消息说,“我以为你会跟我一起……”

我在这边笑出声。

“没有,把你送走之后,我肯定就自己打车走了呀。”

我忘记了当初酒店定在哈工大附近了,其实一起走也不错。

“好吧,” 她说,“那你也早点回去休息。”

“嗯,晚安,好梦。”

“晚安。”

[2024 年 9 月 9 日 中午 齐齐哈尔烤肉店]

珍 996 的第一天。我见到她时,她的 T 恤换成了棕色,不再是浅色。听她的描述,说这是上班穿搭,用来赎罪的。

我直接到店门口等的她,看她一脸疲惫地走过来。

吃饭时,她跟我说,昨天洗完澡睡下之后,脚疼到半夜疼醒了。

我很诧异,陡生出许多歉意。

珍平时不太运动,这次和我一起出门,真是委屈她了。同时我也想恶作剧地把她摁倒健身房里去。

这也太弱了一点……

第二天,她对于镜头还是很敏感。猫一样,躲得飞快。我放弃了。

我们依旧聊一些无关痛痒的话题。

昨天在太阳岛时,她问我有什么建议。我说,我只有两个忠告:一,身体和健康最重要;二,千万注意安全。

她听完笑出声。我问她笑什么,她说,还以为我这样的人会给一些找工作之类的建议。

我说,我也有,不过都没有这两条重要。

想了想,最后还是说了这两条。

今天吃饭时,又说了。

我说:“兴许你的家人对你有更高的要求,但那建立在默认了健康和平安的基础上。一旦失去了这两样东西,他们绝对不会再奢求其他东西了。”

我的要求更简单。

身为朋友,我从没抱有寻求利益的想法,更不企图在她身上获得什么。只要她健康、平安、幸福快乐地活着就好了。

在骑电动车狠狠地摔在地上之前,我以为平安和健康也是像阳光、空气和水一样触手可得的东西。

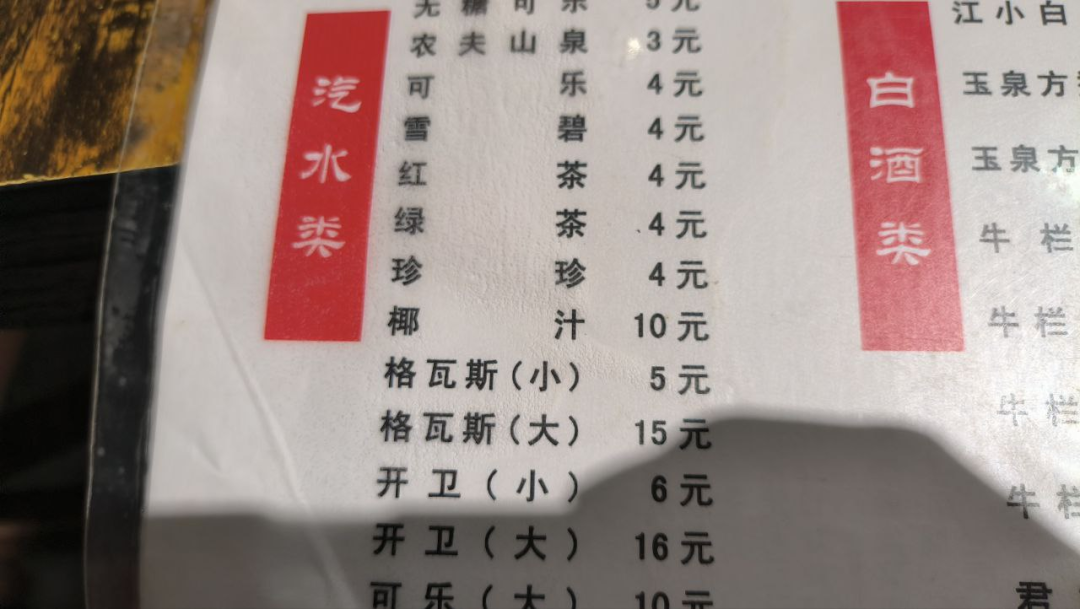

关于那顿饭、那些话题,我实在记不太清了。我只记得我稍微说过一些经济类的常识,以及烤肉上的鸡翅很好吃、生菜摆得很漂亮。

珍问我要喝点什么时,我翻过菜单,看见有一款饮料叫 “珍珍”。

我笑出声。

我问她喝过吗,她说没有。我问她要来一个吗,她说不用了。

最后她要了加多宝……

珍珍是荔枝味的汽水,喝起来感觉味道还行。感觉和成都卖的 “峨眉雪” 差不多。

她当然知道我要这罐饮料基于什么原因,不过我还有另一个原因:我从斯那里学到的,“对一切新鲜事物抱有好奇心”,勇于尝试。

[2024 年 9 月 9 日下午及 2024 年 9 月 10 日]

吃过饭后,送她进了校门口。我目送着她远去,步履疲惫但坚定。本想拍两张,但她说我们拍了合照之后就不能再拍她了,我得遵守约定。

送别珍之后,我迅速前往了当晚的宾馆,第二天一早的飞机。

我在宾馆里睡了一下午,晚饭就吃了一盒薯片。看起来浪费了大把大把的时间,但我觉得无所谓。

我对她说过很多次,她耳朵也都听出茧子了。

所以,不能再见到她的话,我待在这个城市,甚至这个省,都没有意义了。

下午下了很大的雨,吹了很大的风,我在窗边发呆。想着这两天的经历,越发地有些难过。

我和珍已经不是一路人了。

共同点越少,亲密关系破裂的可能性越大。

我看过杨绛先生的那句话——“我做好了要跟你过一辈子的打算,也做好了你随时要走的准备。我用真心待你,但不执着于你。活在缘分里,而非关系里。”

但真到这种时候,这种能明显预感到友谊断裂的时候,我还是会无比慌张。

我没有做好准备,也不知道什么时候做好准备。

我的朋友本就不多,我终究还是没有那么豁达。

珍吃饭时跟我说,她兄长跟她说:“没有人会平白无故对你好,特别是异性。” 她深以为然。

我当时特别想说些什么,最后又归于沉默。

我没有资格说这些话。“异性好友” 这个立场,终究还是太过特殊了。

或许我也是有所企图的吧。

企图她能一直和我做朋友,能有多久就有多久。我不知道这算不算 “别有所图”,我只知道我没有立场,也没有勇气说这句话。

早上 8 点过起飞的飞机,6:30 就要到机场。

我背上包,往身后看了看。

那天,哈尔滨太平国际机场的天空,那样蓝、那样美,蓝得通透、美到窒息。

南国微雪 Miyuki

2024 年 9 月 11 日

写在后面

因篇幅过于庞大,故不放出全部影像。

封面图

(图为早晨六点半的哈尔滨太平国际机场)

摄影师 | 南国微雪

图源 | 生活

本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!