大家好!今天我来和大家分享一下微服务架构中的拆分粒度决策问题,希望能帮助大家更好地理解和应用微服务架构!

问题背景

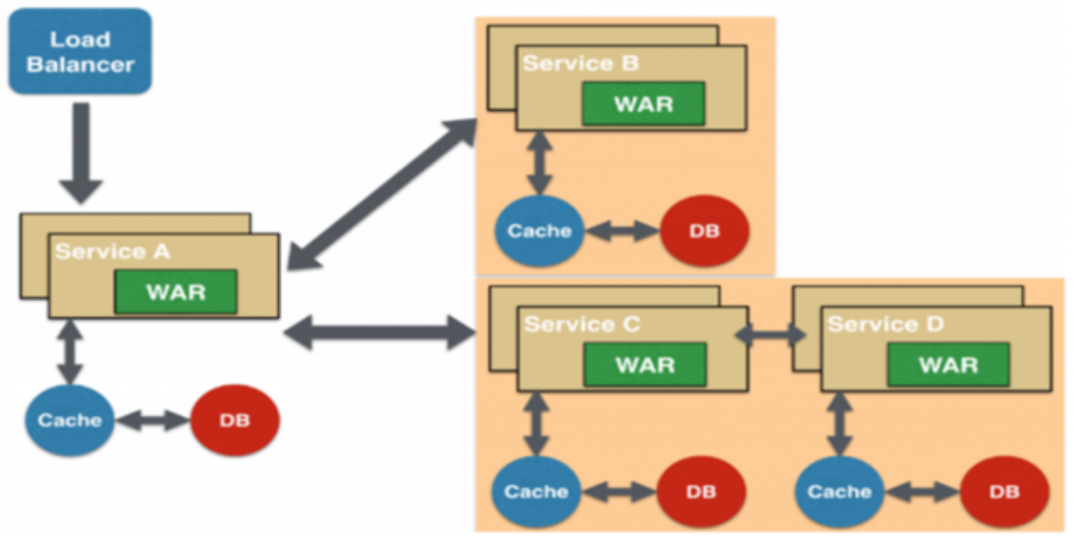

在设计和实施微服务架构时,拆分粒度的决策非常重要。拆分得太细,会增加系统间通信和部署的复杂性;拆分得太大,会失去微服务的灵活性和独立性。所以,我们需要考虑哪些因素来确定拆分粒度呢?

通用维度

业务边界:

将相关的业务功能放在一个微服务中,可以更好地实现独立开发、部署和维护。通过分析业务流程、功能依赖关系和数据模型,可以确定微服务的拆分粒度。

团队组织:

将具有相似技术栈和业务背景的团队分配到相应的微服务中,可以提高开发效率和合作效果。拆分的粒度应该符合团队的能力和专长,避免出现开发难度过大或者重复开发的情况。

性能需求:

根据系统的负载情况和响应时间要求,合理划分服务边界,将高负载的服务进行水平扩展,保证系统的性能和可用性。

灵活性和耦合度:

微服务的设计应该遵循单一职责原则,每个微服务只负责一个特定的业务功能,避免功能耦合和依赖关系过于复杂。通过合理划分服务边界,可以实现微服务的独立变更和部署,提高系统的敏捷性和可维护性。

成本维度

资源占用:

如果使用虚拟机,成本高,因此可能会倾向于更粗的粒度以减少资源消耗。

如果容器化做得好,资源利用率高,可以考虑更细的粒度。

人力情况:

多人维护一个服务可能导致沟通成本上升。

一人维护多个服务可能增加开发压力,降低效率。

理想情况下,一个中级工程师维护一到两个服务可能是一个平衡点。

变更成本:

如果两个服务经常一起变更,将它们分开可能会增加不必要的成本。

质量维度

服务治理基础设施:

如果基础设施完善,如提供标准的RPC调用、链路追踪、监控等,可以支持更细的粒度。

如果基础设施不足,更粗的粒度可能更有利于保证整体服务质量。

性能消耗:

拆分服务会增加通信成本,需要评估这个成本是否可接受,并与预期收益相权衡。

考虑是否有技术手段可以降低通信成本,例如使用高效的通信协议或中间件。

部署速度:

太粗或太细的粒度都可能影响部署速度。需要找到一个平衡点,使得部署既快速又可靠。

应用规模和业务量:

项目初期,建议采用较粗的粒度,随着项目的演进和业务量的增长,可以逐渐细化粒度。

业务量达到一定程度后,可能需要拆分得很细以应对稳定性、复杂性等挑战。

高可用要求:

根据不同服务的高可用要求,可能需要拆分成不同的服务以满足不同的部署策略,如核心应用的三地六机房部署,非核心应用的双机房部署。

综上所述,微服务的拆分粒度是一个权衡各种因素的决策过程。不同的项目、不同的阶段、不同的业务需求都可能影响这个决策。因此,在实际操作中,需要根据具体情况灵活调整和优化。

PS:本文是编程一生之前的文章节选,发送到大模型润色而成,所以准确的说:作者是AI,只可惜文生图的功能还不能满足要求,配图还要靠自己。

![HarmonyOS预览功能报错:[webpack-cli] SyntaxError: Unexpected end of JSON input](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/d89f655320da477cac51fea62213f26b.png#pic_center)