论文链接:https://shimo.im/files/vVqRVZGEXgcZbRqy/ 《人机情绪的趋同、循环与溢出...tter涉中议题的数据分析_黄阳坤.pdf》,可复制链接后用石墨文档 App 打开

摘要:

在传播研究情感转向的背景下,社交媒体上人机用户间的情绪互动为智媒舆论生态治理、人机交往关系注入了新的思考。

本研究以海外社交媒体 Twitter 上的中国议题为研究情境,运用计算传播学方法揭示了人机用户在涉中议题上情绪的时空分布与关联机制。

研究发现,人机情绪的时间分布高度同构、循环波动,恐惧情绪成为优势情绪。机器人愤怒、恐惧等负面情绪的变化是人类对应情绪变化的格兰杰原因。(若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。)

同时,人机情绪在地理分布上趋同,机器人对特定情绪的引导在空间上产生溢出效果,影响了更广大国家、地区的人类用户。本研究认为,心理学中行动步、类别激活与社会评估等情绪感染机制可被用于理解人机情绪间的关系;控制论的思想、人机传播的视角,也为相关问题的思考带来了重要启示。

关键词:人机传播 情绪感染 时间序列分析 地理可视化

1 引言

在当今社交媒体中,交流的主体不仅局限于人类用户,也包括许多非人类信息源(impersonal central source),如社交机器人(social bot,或称 social media bot):它所指代的是社交媒体中受到操纵、参与公众讨论的自动化程序(师文,陈昌凤,2020a)。

社交机器人通过伪装成人类用户,在介入传播进程的同时,也影响着公共情绪(public sentiment),干预意见气候(张洪忠,段泽宁,杨

慧芸,2019;Bessi & Ferrara,2016;Uyheng & Carley,2020)。正因如此,这一问题受到广泛重视。前序研究发现,中国问题已经成为社交机器人操纵目标之一(师文,陈昌凤,2020a,2020b),但少有研究细致讨论相关议题情境下人类用户和社交机器人(以下简称“人机用户”)情绪的流动、走向与勾连。人机用户在涉中议题上的情绪如何分布?有何共性与差异?是否存在关联?这一系列问题值得探讨。本研究旨在通过计算传播学的思路回应上述问题,并从情绪的角度出发,为应对舆论的自动化操纵、调适纷扰的海外涉中舆情提供实证依据,同时对技术视野下人机用户间的交往伦理展开反思与探讨。

二、关于人机情绪研究

(一)传播研究的情感转向:人机情绪研究的背景与起点

情绪是人对客观事物产生的态度体验,具有信息传递、行为调控、身心保健等功能,以及交流性、文化性等属性(彭聃龄,2004:

364-366;袁光锋,2021)。长久以来,由于浸润在科学自然主义和理性主义的传统中,传播学研究对作为非理性要素的情感、情绪关注不多(杨颖兮,喻国明,2021)。此外,因为情感、情绪概念的操作化过于宽泛,且横跨人内传播与人际传播等多个传播机制,以及传播学、认知科学与心理学等多个学科(常江,田浩,2021),以往的传播学研究更多侧重认知层面的信息传播内容。新闻学领域更是将情感看作

是对客观性的威胁,以及对记者客观记录的角色要求的干扰(Wahl-Jorgensen,2020)。

其实,情感是新闻传播学的重要面向之一。理论方面,“属性议程设置”(attribute agenda setting)理论认为媒介不仅能够设置“议事日程”,还能够凸显或淡化议题中的某些属性(Graber & Dunaway,2017),情感即议程的重要属性之一:议程设置者通过赋予不同内容有差别的感情色彩,向公众传达正面、负面或者中性的情感,最终影响公众的认知(陈强,2013;Schoenbach & Semetko,1992;Wu & Shen,2020)。业务层面,中外研究者通过对获奖的新闻作品展开分析,发现新闻从业者会将情感作为一种策略植入媒体实践中(Wahl-Jorgensen,2013;陈阳,郭玮琪,张弛,2020)。

随着社交媒体的长足发展,VR、AR、推荐算法、机器人、元宇宙等技术形态以及短视频、直播等媒介形态为用户创造了情感参与的条件。后真相时代“重情感、轻事实”的特征进一步激化了社交媒体用户的情绪宣泄(史安斌,杨云康,2017)。学界意识到要将情感从其生物性中解放出来,发现其社会性(Dun-combe,2019),同时要反思以理性主义范式为基础的公共领域研究,强调情感作为公共实践的一种重要方式(袁光锋,2016)。在类似观点的助推下,传播研究出现了明显的“情感转向”(emotional turn)(Lünenborg & Maier,2018;Wahl-Jorgensen,2019)。

近年来,在传播学科整体出现“情感转向”的大背景下,研究者们对传播活动中丰富的情感表达及其效应机制展开了探索,社会化程度高、集合行为丰富的社交媒体成为主要的研究场域之一。这些研究中,情感作为衡量传播效果的因变量得到重点关注:在国外,以 Twitter(推特)为代表的社交媒体被认为既可表达(represent)情感,亦可激发(provoke)情感,最终得以加剧或者缓和冲突(Duncombe,2019)。Chung 与 Zeng(2020)为这一观点提供了量化支撑,并发现特定的情绪类别(愤怒、恐惧)对催生用户间影响力有很大贡献。更新的实证研究进一步指明,与信息、讨论的质量相比,情感在促进信息传播上的作用似乎更为重要(Weismueller et al.,2022)。国内同样有大量研究围绕社交媒体中

的情绪传播展开——基于析因实验的研究揭示了社交媒体中的情绪化信息在谣言传播、舆情事件传播等情境中的放大效应机制(赖胜强,唐雪梅,2016;唐雪梅,赖胜强,2018),围绕微信的研究同样发现了诉诸情感的媒介表达在唤起用户认同、扩大传播范围上的作用(冯杰,唐亚阳,2017;祝兴平,张微,2019)。

心理学在理论层面为传播研究的“情感转向”提供了动力,其中,情绪感染(emotional contagion,另译为“情绪传染”)理论就常被用以解释社交媒体用户在互动中传递情绪、最终在一定范围内催生情感同质化(emotion homophily)的过程(高晓源等,2019;Kramer,Guillory & Hancock,2014)。现有的实证研究已关注不同情绪类型(何跃等,2017;邹煜,卫酉祎,2021)、不同议题类型(钟智锦,廖小欧,游宇霞,2019)中的情绪感染。但目前少有研究涉及社交媒体平台上人机用户情绪的关联与演变,本研究拟从这一视角切入,为人机传播领域的情感转向、情绪感染提供例证。

(二)人机传播中的情绪感染:基于心理学的理论资源

如前所述,在情感转向大背景下,情绪感染现象已经进入传播学视野并且获得实证支持。实际上,有观点认为,人类实现传播、互动的

基础之一即为必不可少的情绪感染,因为理想的社会交往背后一定关涉情绪层面的模仿与同化(王潇,李文忠,杜建刚,2010)。Hoffman

(2002)对情绪感染机制的观点有助于理解社交媒体中如何产生情绪的流动——他提出,导致情绪感染有两种高级认知机制:语介联想

(language-mediated association)与观点采择(active perspective taking),这两种机制可以很好地解释为何在一些社交线索缺失的在线环境中依然有可能出现情绪的感染。然而,当人类社会的传播与交往步入有机、无机实体,即人与机器人,同处一个虚拟空间的阶段,过去社交媒体研究中发现的情绪感染、情绪动员是否可以迁移至人机传播、智能传播中来?这一问题的答案无疑是有趣且有价值的。

考察人机之间的情绪感染,首先需回应人与机器之间是否存在情感交流的问题。这一点在人机传播的经典范式“计算机作为行动

者”(computers as social actors,CASA)中即有迹可循——CASA 的核心观点在于人机互动、交流的社会性,人会对机器本身做出社

交反应,并把人际传播中的社交规则(social rules)应用至人机传播上来(Nass,Steuer & Tauber,1994),这为人机间的情绪模仿、趋

同提供了理论解释。联系近年人机关系的实证研究来看,人与机器的确可以建立情感的联结,甚至存在依恋(attachment)这种层次的深厚

情愫(Dziergwa et al.,2018;Gillath et al.,2021)。

在社交网络中,人类用户情绪受社交机器人的牵扯、影响,以至出现较大范围的情绪感染又何以可能?首先,社交机器人本身受到操纵,其在社交媒体上的表达和传播活动很有可能裹挟操纵者的情感与意志(Kuššen& Strembeck,2018;Shi et al.,2020)。其次,相关技术的发展使得社交机器人“类人化”倾向越来越明显:不论是对技术检测方还是对人类用户本身而言,社交机器人都越来越难以察觉,因为它们正表现得越来越像真实的人(Beatson et al.,2021;Cresci,2020;Grimme et al.,2017 )。在社交机器人“类人化”的趋势下,人与机器间的情感联系将变得像人际间一样稀松平常。此外,社交机器人有能力高效制造情绪的声浪:在自动化操纵技术下,社交机器人有着明显强于人类用户的传播

与互动频率,可以实现情感的高频输出(陈昌凤,袁雨晴,2021;Stieglitz et al.,2017)。

现有一些研究观察到了人机传播中的情绪问题,其中 Kuššen 与 Strembeck(2018,2019,2020)从图论出发,长期关注社交机器人如何参与人—机传播网络(human-bot communication network)中情感信息的交换图式(emotion-exchange motif),他们发现Twitter 中的社交机器人在暴乱发生时主要传播具有恐惧色彩的信息,且始终负责扮演这类消息发送者的角色,人类则是这类消息的接收者。Gorodnichenko、Pham 与 Talavera(2021)对英国“脱欧”和美国大选期间的社交机器人研究则从时间序列分析的视角印证了机器人情感的“传染性”,发现人类推文的情绪“模仿”(mimic)了机器人推文的情绪。这些发现对本研究有较高的参考价值,但也有一些局限:前者的研究淡化了情感信息交换的时间之维,后者的研究在情感标注的颗粒度上有限(仅正、负、中性),且上述研究对中国议题的关注明显不足,本研究拟在这些层面进行创新和补充。

(三)涉中议题下的人机情绪:一种与国家形象紧密关联的视角

智能技术使得社交机器人在 Twitter、微博等平台上进行着日益频繁的计算宣传(computational propaganda)。社交机器人自动化转发垃圾信息,营造虚假人气、制造共识,对政治舆论生态进行干预(卢林艳等,2021;Bradshaw & Howard,2017)。研究者们先后 在 英 国“ 脱 欧 ”、 美 国 大 选、 新 冠 疫 情 等议题上发现了社交机器人的痕迹(Shi et al.,2020;Gorodnichenko,Pham & Talavera,2021),政界人士也开始呼吁重视社交媒体上“水军”对政治话题的自动化干预。

随着中国综合国力的增强与国际影响力的提升,涉中话题逐渐成为国际舆论生态中的重要议题。近年来,机器账户围绕新冠病毒“中国起源论”和围绕北京冬奥会“外交抵制”的传播活动引起了国家层面的注意,外交部发言人先后两次以实证方式回应上述话题,这表明研究计算宣传形势下的涉中议题有其现实需要。与此同时,学界亦开始关注社交机器人在涉中议题上的表现。在国内,师文、陈昌凤(2020a)发现 Twitter 上的社交机器人在涉华议题上具有明显的负面立场——在涉及港、澳、台、疆的问题上,社交机器人散布反对、批评、质疑甚至是诬陷中国的内容。社交机器人在中美贸易战事件中反对进行贸易谈判的占比达到了 55%(张洪忠,赵蓓,石韦颖,2020)。国际上,Bolsover 与 Howard(2019)在 Twitter 上也发现了反华观点的自动化输出。以上种种说明,关注社交机器人对涉中议题构建相当有必要,它回应了现实意义与学理意义上的

多方关切。

本质上来说,涉中议题关系到中国在国内外事务上的表现,与中国国家形象的“他塑”、“自塑”都存在关联。换言之,社交媒体涉中议题所关注的核心内容、传递的主要情感,一定程度上决定了来自世界其他国家和地区的用户如何看待中国。而当社交机器人参与建构中国议题,中国国家形象与国家品牌的塑造将面临自动化操纵的风险。国家形象本身带有浓厚的情感意味,情感、情绪、信念等影响着国家形象的塑造(吴献举,2016;张铁云,张昆,2021)。过去围绕大众媒体的研究表明,带有情绪色彩的新闻报道会影响大众对他国的整体看法(Wang & Shoemaker,2011;Wanta,Golan & Lee,2004)。而社交媒体出现后,开放的生态、丰富的表达让情绪的共享变得更为简易,信息也得以实现情感意义上的迭代与增殖,社交媒体中的负面情绪表达更深刻地影响着用户对中国国家形象的解读和认知(王斌,戴梦瑜,2017)。故当社交媒体场域出现大量携带情绪的机器账户时,中国国家形象的感情色彩会受到程序的操纵;而负面情绪在社交机器人的助推下进入涉中议题的框架,或将对中国的国家形象建设带来不利影响。

因此,把握涉中议题里的人机情绪如何在海外社交平台传播、渗透是十分有必要的,它是全球传播时代国际涉华舆论引导、应对的重

要抓手,关系到中国国家形象在海外的建构与传播。

综合研究背景与文献综述,提出本研究的主要问题:

研究问题一:与人类相比,社交机器人在涉中议题上的情感表达有何时序分布特征?

研究问题二:与人类相比,社交机器人在涉中议题上的情感表达有何空间分布特征?

研究问题三:人类和社交机器人在涉中议题上的情感表达有何时空关联?

三、研究方法

(一)文本情绪分析

从心理学角度来看,人类情绪可分为两种类型,一种是基本情绪(basic emotion),一种是复合情绪(complex emotion)。其中,

基本情绪包括了快乐(happy)、悲伤(sad)、恐惧(fear)、愤怒(angry)和惊讶(surprise)等;而复合情绪则是这些情绪的叠加(Griffiths,2002)。本研究中文本的情绪分类主要借助Text2emotion 库实现:Text2emotion 库可以在预处理文本的基础上对前述五种基本情绪进行计算;特定情绪类别的分值越高,即表明该文本越有可能属于该类别;如输出结果为 0,则表明该文本没有明确的情绪指向。考虑到在线文本情绪的复合性(如悲愤、惊恐、惊惧等),研究在五类情绪的基础上另增设一类“复合情绪”。由于“复合情绪”在组成上存在丰富的可能性,借鉴心理学与计算机科学的情绪分类方法在穷尽“复合情绪”的类型上存在困难,故我们的研究重点关注五类基本情绪。

例 如,Text2emotion 库 在 数 据 集 中 的 Management Trainee - Company Profile. This company is a technology company that

is known for its gadgets and other elect”未检测到指向上述五类情绪的情绪词,在各项情绪上得分均为 0,故该文本被判定为没有明显情绪特征的文本;又如, Text2emotion 库对数据集中的“disappoints. Retail Growth slumps to 2.5% while expected figures were 7%. The slowdown of Chinese economy was sharp and might lead to serious break in its recovery”的“惊讶”、“恐惧”两项上均给出了最高分,故该文本被判定为复合情绪,同样归入“其他”类。

(二)时间序列分析

时间序列分析方法起初在计量经济学领域被广泛采纳,近年来随着计算传播学的发展,时间序列分析方法得到重视(Wells et al.,

2019),它帮助传播学研究脱离了基于截面的观察,补充了过程上的动态视角。本研究中采纳格兰杰因果检验(Granger causality test)以确定社交机器人与人类用户情感的关系。这种方法由 Granger(1980)提出,本质上检测的是两个时间序列的预测关系,即序列 A 的变化可否显著预测序列 B 的变化,在社会科学研究中被广泛用以探索时序变量间的因果关系(张少群等,2016;Groshek,2011;Russell Neuman et al.,2014)。此外,研究进行了向量自回归建模(vector auto-regression model,VAR)分析,并基于 VAR 模型进行广义脉冲响应函数分析(impulse-response analysis)和方差分解分析(variance decomposition analysis),以确定不同时期的影响效果和效应大小。以上操作均在 EViews 11.0 中实现。

另外,在情绪分析的结果中,我们观测到了情绪的起伏变化,综合熊熙等(2018)、徐翔等(2021)的研究成果,我们尝试对时间序列进行傅里叶变换(Fourier transform)和自相关检验(auto correlation test),探索了被自动化操纵的情绪是否具有周期特征,以便了解人机情绪变化的规律。

(三)地理空间可视化分析

与时间一样,空间同样是传播不可或缺的维度。全球传播兴起的大背景下,价值观、态度、观点与信息如何跨越空间意义上地理边界传播(transborder communication)变得重要(Frederick,1993),特别是在社交媒体得到长足发展后,不同地缘政治空间中的个体都被赋予了向全球广播、发声的可能性。

当对传播活动的观察推至全球语境,可视分析的方法展现出良好的解释力,可以在复杂、大量、多维度的数据中快速提炼、呈现有效信息,其中地理空间可视化分析的方法散见于全球传播、政治传播、公共传播等相关研究领域。一般而言,基于社交媒体的地理空间可视化分析往往根据两类数据来源:1. 用户生成内容时附加的地理信息标记;2. 用户个人资料(user profile)中指定的地理位置。考虑到绝大多数用户在发文时很少主动带上地理位置,本研究决定基于用户个人资料中的个人位置对用户地理位置进行识别、匹配。这一数据来源的可行性和可信度在过去的研究中得到认可:Hecht等(2011)的研究表明,虽然用户可以在资料页地理信息栏中自由输入文本,但大多数会使用实际位置(尤其是国家和州一级的地理单位),这保证了这一数据字段的可信程度;近年来在传播研究中,一些关注空间地理信息的研究也多次使用这一字段(Bastos & Mercea,2018;Hänska & Bauchowitz,2019)

另外需要指明的是,我们该部分研究的出发点之一为网络地缘政治,它与现实空间的地缘要素既有联系也有区别:一方面,网络空间组成架构、网络空间活动主体都具有地缘属性,这使得网络空间带有地缘政治属性,对网络空间地缘要素的分析一定程度上映射了现实中的地缘政治博弈(蔡翠红,2018)。换言之,网络空间就是一个更广阔的地缘政治战场的延伸部分(an extension of the broader geopolitical battlefield)(Alperovitch,2022);另一方面,尽管社交媒体中的位置欺骗(location spoofing)的确存在,但当前国际地理信息系统学界有观点认为,在后真相时代,不一致的虚实位置不应再被理解为一个数据真假问题,而应被视为人类在新兴的虚实混合空间内的真实数字痕迹(Zhao & Zhang,2019),它本质上是用户在去中心化时代对先前建立的信息交流制度的挑战(Zhang et al.,2021)。这些在线的地理信息可以反映网络活动主体参与在线政治传播活动时的身份、动机和意图,不能因位置欺骗等问题而遭到忽视和摒弃(Sheldon,2014;Zhao et al.,2020),它对网络地缘政治的分析有重要价值,可以作为观察现实地缘政治博弈的一个侧面。

综上,我们认为基于用户个人资料页的地理信息识别方法在统计精度上是可接受的,其本身也有特定的政治文化意涵,符合研究的出发点,研究决定借助 Python 的 Pyecharts 库进行“网络情绪地图”的绘制与呈现。

(四)数据声明

1. 数据抓取和预处理

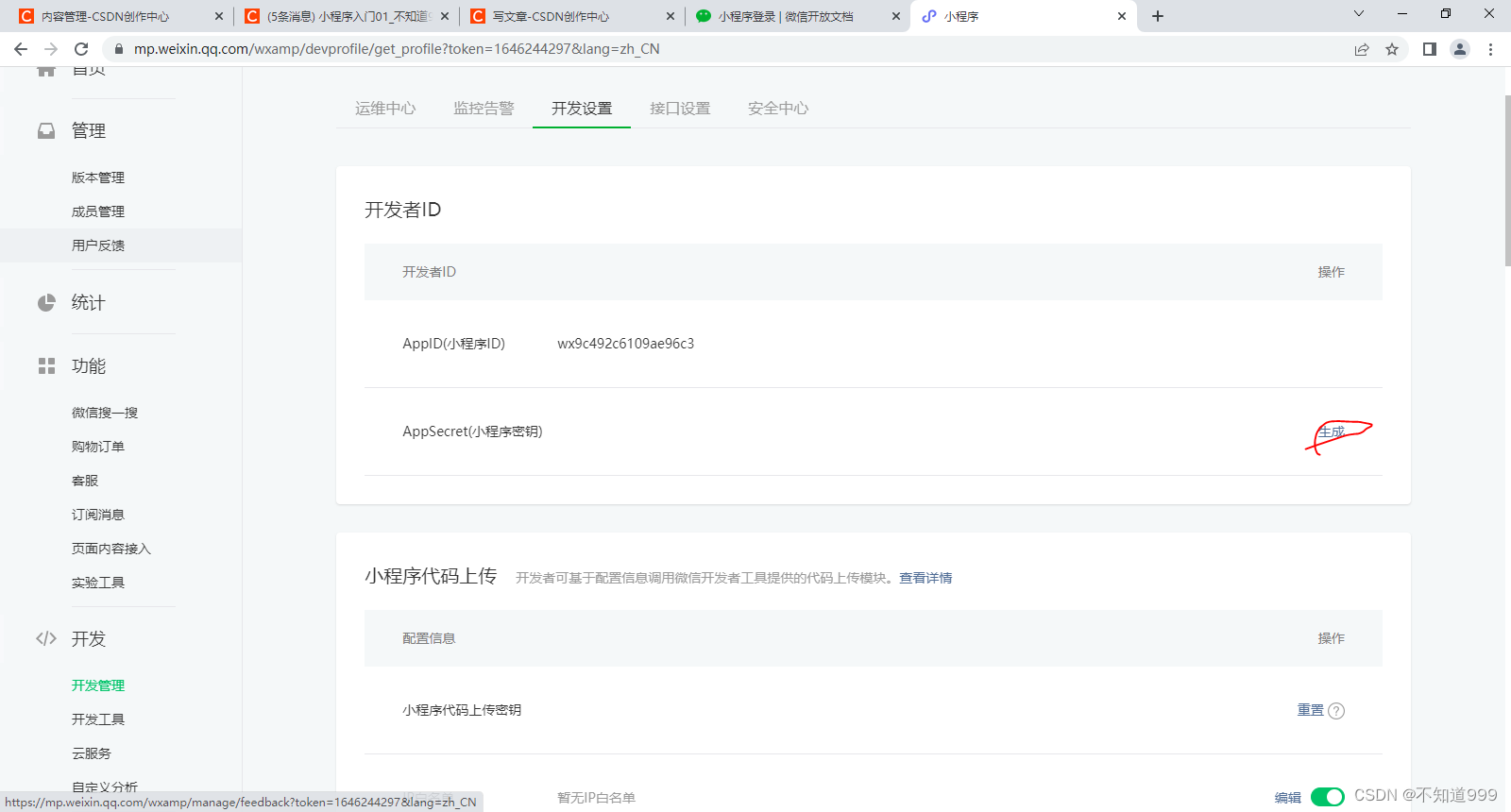

本 研 究 运 用 Python 的 Scrapy 爬 虫 在Twitter 上 抓 取 自 2021 年 9 月 1 日 0 点 至2021 年 12 月 1 日 0 点 期 间( 以 GMT+0 时

区时间为标准,共 91 天)和中国议题有关的推文(tweets)。通过前期对用户话题的调研,共选取了 8 个和中国议题相关的标签:#China、#Chinese、#CCP、#CCPChina、#antiCCP、#Chinazi、#antiChinazi、#boycottchina。最终获取了 80665 位用户的 361714 条英文推文,获取的数据字段包括用户名、发文内容、转发数、点赞数、回复数、被引用数、粉丝数以及个人资料等内容。

2. 社交机器人识别

本 研 究 主 要 运 用 社 交 机 器 人 检 测 工 具Botometer 对 Twitter 用户的身份进行识别。Botometer 由美国印第安纳州大学社交媒体观察站(Observatory on Social Media,OSoMe)和网络科学研究所(Indiana UniversityNetwork Science Institute,IUNI)研发,以随机森林算法为技术基础,提取 Twitter 用户的个人资料、发文内容、发文数、好友数、发文时间、发文频率等上千个特征对 Twitter 账号进行身份标记(是机器人或者不是机器人)。研究选定该工具是基于 Botometer 表现出优于同类工具的召回率和 F1 分数(Schuchard et al.,2019;Magelinski,Beskow & Carley,2020);另外,Botometer 过去受到质疑的泛化问题在新版本引入新的分类器后得到了改善(Sayyadiharikandeh et al.,2020)。目前Botometer 已成为社交机器人研究中的流行工具:通过比对检测账号与标记账号的异同,对账号的机器人疑似程度进行赋分。在 Botometer 的 pro 版本中,账号分数(bot score)的取值区间为[0,1];bot score 越接近 1,说明越有可能是社交机器人。本研究结合以往

研究的判定标准,设定 0.5 为临界值,即 bot score ≥ 0.5,则该账号就被判定为社交机器人账号(Badawy et al.,2018;Shao et al.,2018)。

近年来,Twitter 加强了对自动或者大量发布垃圾信息和疑似被操纵账号的封禁力度。在本次数据抓取中,有 217 个账号被禁而无法通过 Botometer 检测。因此,本研究综合文献中社交机器人检测工具的思路(Stella,Ferrara & De Domenico,2018;Yang et al.,2020),设计了一种效率更高的检测器,其仅需要基于初次爬取即可获得的账户发文数、好友数、发文频次等数据字段进行判定,这确保了对研究周期内被封禁账户的有效检测。结果显示,在处理大批量数据集时,这一工具大幅提升了检测速度,具有更大优势——基于同一份数据集(包含 52525 位Twitter 用户)和训练模型的结果显示,自主研发检测器仅花费0.172 秒即完成检测,Botometer 则需要 3 天以上;而在与训练集同分布的测试集上,自主研发检测器的准确率达到 93%。

3. 地理信息识别

考虑到研究问题,研究将地理位置识别精度确定为国家 / 地区级别的地理信息。在具体的工作方法设计上,研究参考了 Bastos、Mercea(2018)与 Hänska、Bauchowitz(2019)等人的识别方法,借助半自动化的方式进行识别,优先识别具有明确地理信息的用户,并将没有指定地理信息的用户,以及同时指定不同国家 / 地区级别位置信息的用户确定为“不详”。循此方法,研究识别了数据集中约 56% 的用户(N=45756)的地理位置信息,这些用户发布了近 60% 的推文(N=215043)。

4. 识别结果描述性分析

根据社交机器人识别结果,机器人用户为21123 个,占比为 26.2%;人类用户为 59542个,占比为 73.8%。对用户分数进行描述性统计 (见表 1),发现 bot score 的中位数为 0.28,均值为 0.34。总体来看,在本次抓取的有关中国议题的账号中,人类用户占主体地位。

根据地理位置识别结果,全球 192 个国家和地区的 Twitter 用户参与了涉中议题的讨论。在剔除地理位置信息被标记为“不详”的用户后,用户数位列前五的国家分别为美国(N=14750)、印度(N=6416)、英国(N=5120)、加 拿 大(N=2400)、 中 国(N=2399, 含 港澳台地区数据);综合发文数来看,发文量前 五 的 国 家 则 分 别 为 美 国(N=59524)、 中国(N=32276, 含 港 澳 台 地 区 数 据 )、 印 度(N=31412)、 英 国(N=20204)、 澳 大 利 亚(N=9805)。

四、研究发现

(一)时序特征:人机情绪高度同构,恐惧情绪占据主流

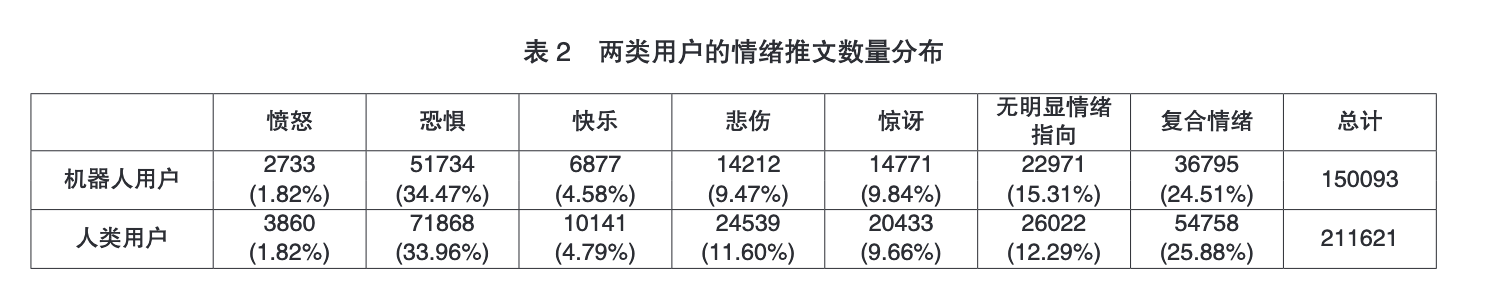

从人机情绪的特征分布来看,表 2 呈现了观察周期内两类用户主要情绪类别对应的推文条数及占比。在涉中议题上,不论是人类用户还是机器人用户,“恐惧”均为最主流的情绪类型(除“其他”类型外),数量明显多于其他四类。“快乐”作为唯一正面的情感属性在情绪竞争中受到挤压,占比较小。涉中议题成为“恐惧”情绪的“表达场”,不利于中国向国际社会展示自身积极、人道、爱好和平的大国形象。

总的来看,人机用户在情绪分布上有明显的同构性:五类情绪中,除“悲伤”情绪外,其余四种情绪类型对应的推文数量占比差异都非常小,均在 1% 之内。这一结果提示人机用户在情绪引导上可能存在关联——人类用户的情绪可能受到机器用户情绪的感染,抑或机器用户的控制者会根据人类用户的情绪变化,调整社交机器人的情绪表达策略。

研究从最突出的“恐惧”情绪入手,结合具体的推文分析机器人账户将“恐惧”情绪 指 向 的 话 题 类 型。 通 过 整 合 梳 理“Bot score=1,fear=1” 的 39 条 推 文, 发 现 社交机器人的恐惧情绪主要针对中国的内政主权、新冠疫情、产业经济三大方面(见表 3)。比如,在内政主权方面,@Elenaforever13(followers=25046)发布的推文写道,“一名中国发言人表示若美国试图支持或保卫台湾,中国军方将予以反击”。在新冠疫情方面,@LouisSusaya(followers=51413)声称:“武汉实验室泄漏的证据越来越多。”该条推文看似以“证据”二字彰显客观真实的面目,但

无任何确凿的依据,只配了一张警卫人员站在医院外面的图片。在产业经济方面,@ke-sewahfund(followers=993)提醒“在美国居住时投资外国股票(如阿里巴巴、腾讯等中国股票)具有不可预知的风险”;@News-inhousing(followers=136)传播了“中国最大的房地产开发商恒大可能违约”的消息。

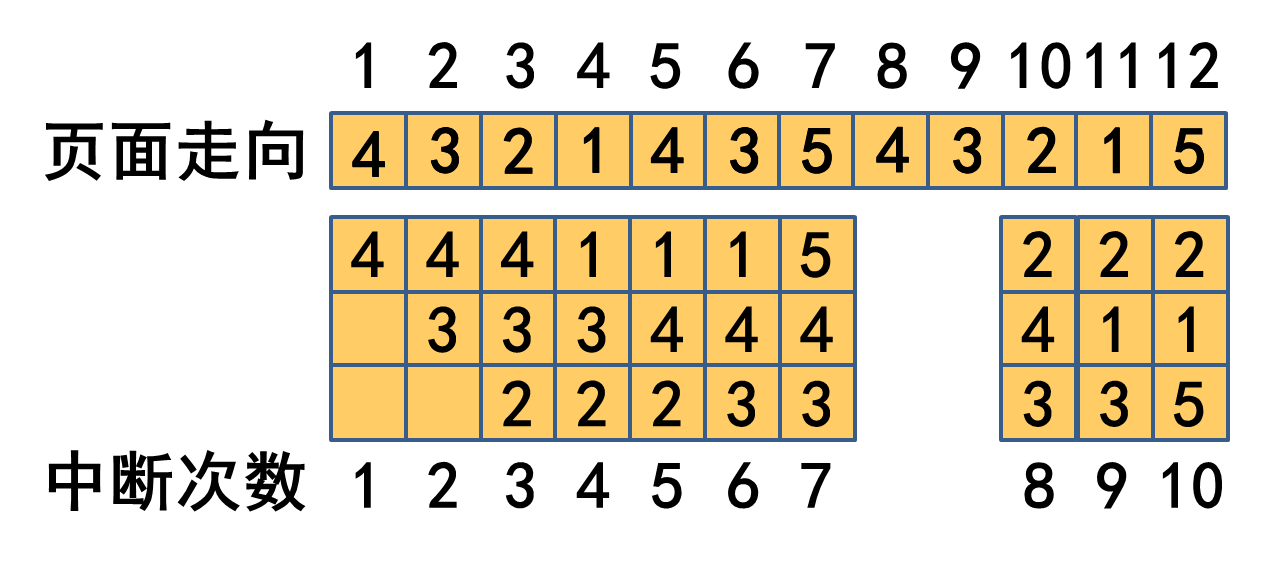

(二)周期起伏:人机情绪规律波动,波动周期高度接近

从人机情绪的时序变化来看(见图 1),观察周期内“恐惧”情绪在五种情绪中占据了绝对的主流。此外,机器用户的“惊讶”情绪和“悲伤”情绪的占比十分接近,交替争夺情绪表达的出口;在整个监测周期内的多数时候,人类用户的“悲伤”情绪推文略多于“惊讶”情绪推文,一直是五种人类情绪中占比第二多的情绪类别。另外,五种情绪在时间序列上存在峰谷交错的现象,表现出一定的变化规律。

研究利用傅里叶变换和自相关检验确定情绪波动周期,表 4 呈现了五种情绪的周期性检测结果。研究发现除了“悲伤”情绪外,人类情绪和社交机器人情绪的波动周期基本一致:多在一周左右,这表明寄托于推文中的情绪在较短时间内有规律地生成。从二者的差异来看,机器人情绪的周期性更为突出,自相关系数较高;人类用户中“愤怒”情绪的波动最为明显,波动周期约为 6(AC=0.289),而机器人用户中最为明显的则为“恐惧”情绪,周期同样约为 6(AC=0.328)。

(三)有向感染:机器人引导负面情绪,快速产生引导效果

为了进一步探讨人机用户情绪之间的关联,研究引入格兰杰因果检验进行判断。在对序列进行基本的平稳性检验和一阶差分后,研究发现(见表 5),在“愤怒”、“恐惧”、“惊讶”情绪上存在显著的“机器人→人类”单向格兰杰关系,在“悲伤”和“快乐”情绪上不存在任何方向的格兰杰关系。这表明社交机器人“愤怒”、“恐惧”等负面情绪推文数量的变化可以显著预测人类用户相应情绪推文数量的变化,这一关系在正面情绪,即“快乐”上,则不成立。社交机器人对人类用户情感的负面影响需要得到关注,它或将触发在线用户极化的情绪反应。

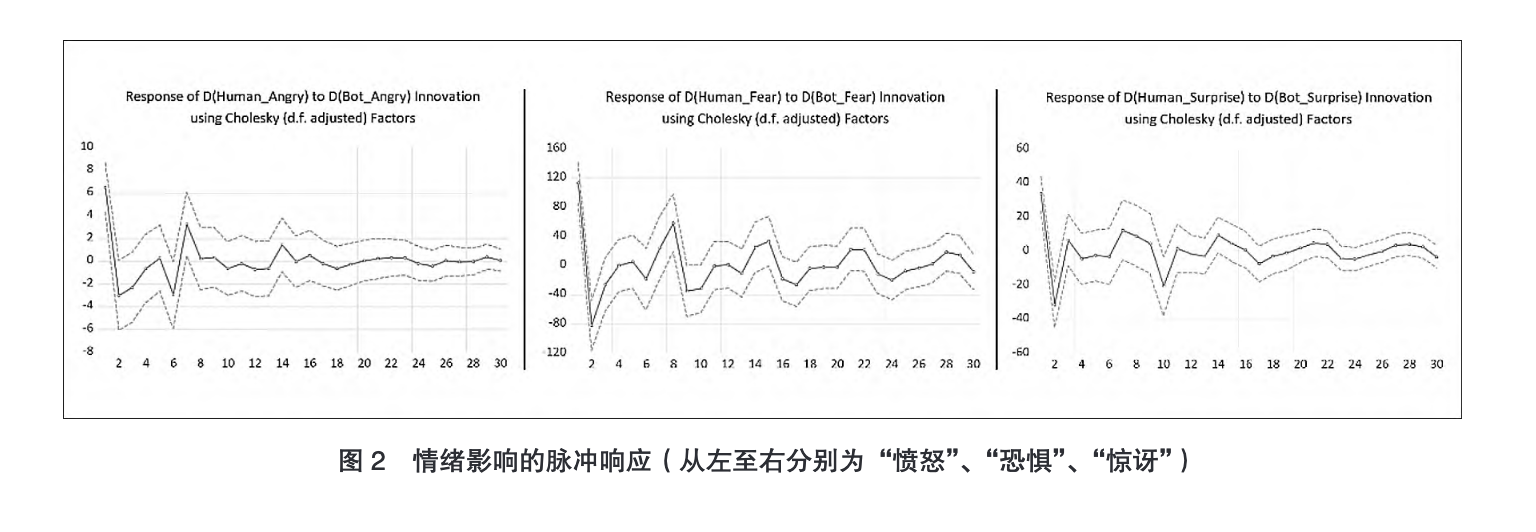

为进一步确定机器人情绪对人类情绪在各滞后期上的影响程度,研究对表现出格兰杰因果关系的三种情绪类型(“愤怒”、“恐惧”、“惊讶”)构建了 VAR 模型,随之进行了脉冲分析与方差分解。从脉冲响应的结果(见图 2)来看,三类机器人情绪对人类情绪的冲击影响均在第一期开始时达到最高,随后趋于收敛,表明机器人充分借助社交媒体的连接属性,在网民群体中快速地产生情绪引导效果。

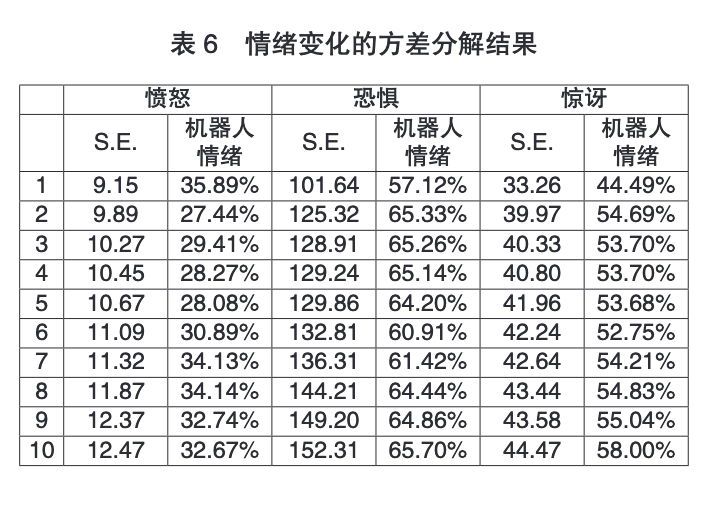

方差分解有助于了解社交机器人情绪的冲击对人类用户情感变化的贡献。根据结果(见表 6),人类用户三类情绪的标准差都一定程度地被社交机器人情绪承载,三类情绪的方差分解结果在 10 期之内都趋于稳定。具体来看,机器人愤怒、恐惧、惊讶情绪变化分别可以解释约 30%、60%、55% 的人类对应情绪的波动。

(四)地理分布:人机情绪分布重叠,情绪引导呈溢出态势

观察周期内,全球 183 个国家和地区的人类用户参与了同期相关话题的讨论、传播,对应地,参与中国议题的机器人账号主要来源于159 个国家和地区。从双方重合度上来看,观察周期内绝大部分国家和地区同时分布有人类和机器人用户,仅不丹、文莱、刚果等 32 个国家和地区未发现曾发布过涉中推文的机器人账户,这一方面反映出中国议题在海外社交媒体上广受关注,亦反映出海外涉中议题领域复杂的计算宣传形势。

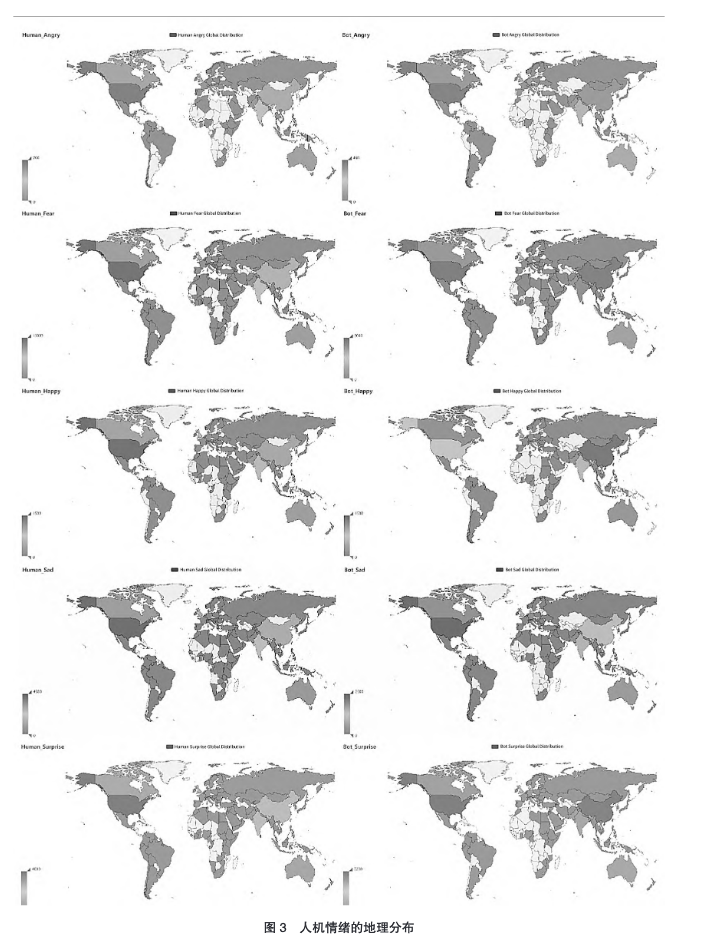

为比较观察人机用户不同情绪在地理分布上的区别与联系,组图 3 自上而下分别展示了“愤怒”、“恐惧”、“快乐”、“悲伤”、“惊讶”五类人机情绪在地理上的分布情况(左为人类用户,右为社交机器人用户),呈现出三个特点:

(1)机器人情绪与人类情绪在地理分布上同样呈现“同构性”,机器人和人类五种情绪类型在地理分布上有较高程度的重叠,其中表现最突出的是“恐惧”情绪——在中国议题上表露“恐惧”情绪的账号共涉及 170 个国家与地区,其中有 132 个国家同时分布着带有“恐惧”情绪的人类账户和机器账户,占总数的77.65%。这一数字在“愤怒”“、快乐”、“悲伤”、“惊讶”情绪上同样也在 60% 以上,分别为 60.20%、62.69%、60.53%、69.93%。

(2)机器人的情绪引导在空间上产生溢出效果。根据前文,在愤怒、恐惧和惊讶三种情绪上存在显著的“机器人→人类”单向格兰杰关系,可以认为社交机器人在涉中议题上引导人类用户以上三种情绪。结合情绪的账号来源和地理位置,出现“愤怒”、“恐惧”和“惊讶”情绪自动化操纵、引导的国家、地区共计74/143/112 个,而表现出“愤怒”、“恐惧”和“惊讶”的人类账户则来自 83/161/133 个国家和地区。在“机器人→人类”情绪传染机制被证实的情境下,机器人的“愤怒”、“恐惧”和“惊讶”情绪传染至更广阔的地理空间,来自更多国家、地区的人类账户也表现出相应情绪。这

可能是因为部分机器账户已具备跨国的受众面和影响力,其对人类情绪的引导在空间上呈现溢出态势。

(3)美国、英国、法国、加拿大、荷兰等西方国家的人类用户相较于机器账户发布了更多携带情绪的推文;但以印度、印度尼西亚、马来西亚为代表的中国周边国家则存在相反的情况,这些国家机器人发布的情绪推文数量要多于人类用户,这意味着观察期内,在这些国家的社交媒体账号中,机器人的情绪表现似乎比人类更为激烈,涉中议题情绪操控的痕迹表现突出。

五、结论与讨论

研究从人机传播和情绪感染的视角出发,对 2021 年 9 月 1 日 —2021 年 12 月 1 日 间Twitter 上的 361714 条涉中推文进行数据挖掘,以探析社交媒体平台人机用户情绪的流动与关联。研究发现:在情绪的时序特征上,人机情绪高度同构,恐惧成为最广泛的人机情绪类型。在情绪的周期起伏上,人机情绪的时序变化有着高度相似的循环周期,但机器人的周期性更为突出。在情绪的感染方向上,格兰杰因果检验的结果显示机器人“愤怒”、“恐惧”、“惊讶”情绪推文的数量变化可以显著预测人类对应情绪推文数量的变化。另一种负面情绪——“悲伤”没有呈现出任何方向上的显著格兰杰关系,这一点符合过去一些研究的发现:脑电实验和自我汇报的结果都表明传递悲伤情绪的媒体内容在情绪唤起上能力较弱、“病毒性”不明显(Papousek,Schulter & Lang,2009;Berger & Milkman,2012)。这一结果可能也与涉中议题本身有关:悲伤的模仿往往取决于模仿者对话题的熟悉程度、情感偏好(Hess & Fischer,2014),这意味着人类用户如能在机器人悲伤的涉中推文里感受到悲伤并产生情绪模仿,需要自身对涉中议题中的人或事较为熟悉,或有悲伤移情的情感基础,如怜悯、同情、热爱、崇敬等;在目前国际舆论生态受西方话语主导、海外对华舆论不友好的情形下,悲伤、同情的传递也就较难发生。在情绪的地理分布与关联上,人机用户的五类情绪存在较高程度的重叠,但人类用户情绪的分布更广,社交机器人对人类用户特定情绪的引导在地理空间上出现了溢出效应;不同于美英法等西方国家,以印度为代表的中国周边国家出现了机器人情绪反应有甚于人类的现象,情绪自动化操纵的痕迹突出。这提示我们在社交机器人治理时需综合考虑网络地缘政治,着重关注情况特殊的网络位置,如一些自动化操纵突出或情绪溢出明显的国家和地区。

综上,在海外社交媒体中国议题中,社交机器人促成了推文情绪在全球范围内的周期性波动,通过制造情绪感染,促使人类用户在特定情绪上与其同频共振;在舆论暗箱受自动化操纵的大背景下,情绪传播至世界上更多国家和地区的人类用户中,最终在涉中议题上形成了恐惧等负面情绪占主导的意见气候。

心理学领域情绪感染相关的既有成果为理解社交媒体人机情绪的循环、趋同、溢出提供了理论窗口。Peters 与 Kashima(2015)整合过去情绪感染的理论和研究,总结了情绪感染的三种发生机制:

(1)行动同步(actionsynchrony)。数据显示平均每个参与中国议题的机器用户有两倍于人类用户的粉丝量,这些跟随者们(followers)往往因与机器用户观点相投而结成社交关系,这构成了情绪感染的重要先决条件。他们在转发、引用机器用户带有情绪的推文时,本质上即是对机器人传播行为的一种模仿和同步(mimicry),推动了情绪在更大范围的扩散——数据显示机器用户发布的涉中推文对应产生了超过 300 万次的转发和近 100 万次的引用;

(2)情绪类别激活(affect categorization)。研究发现人机用户在五种情绪上并非都存在格兰杰因果,这表明情绪感染存在类别激活的特点。过去的研究发现接触特定种类的情绪化表达会激发人们与之相关的情绪类别(Niedenthal et al.,2009),且负面情绪更易成为优势情绪、大面积感染(张志安,晏齐宏,2016),这在我们的研究中得到印证;

(3)社会评估(social appraisal)。个体对其他个体情绪表达的社会评判可以影响其会否在情绪上模仿他人,因而赛博空间中那些收获大

量认同的优势情绪表达很有可能为其他用户所吸收、同化,最终促成情绪的趋同。本研究所用数据集中的机器人用户推文共获 1110 余万次点赞,其中带有恐惧情绪推文获得超过 400万次点赞。恐惧信息在海外社交平台得到了更为积极的强化和肯定,这可以解释机器人恐惧推文的数量变化为何是人类用户恐惧推文数量变化的格兰杰原因,以及恐惧在涉中议题上缘何占据主流。

随着技术进步,社交机器人会越发智能化、 类 人 化。 这 种 趋 势 为 人 类 带 来 了 便 利,带来了难以预料的挑战。控制论创始人之一

维纳(Norbert Wiener)曾说过:人类以为新的机器(学习机)不会对自己造成新的威胁,因为当人类感到有危险时,自己可以把机 器 关 掉。 但 是, 人 类 要 有 效 地 控 制 机 器、关掉机器,必须获得到了“危险点”的情报或者说警报(维纳,2009:129-137),而人类真的能意识到可能的危险吗?本文即是希望我们能够重视人机交互时代的新挑战。未来的社交机器人与普通人类用户共处社交网络时,会更加浑然难分;在情绪感染多重机制的作用下,高度类人化的社交机器人如受到不当操纵,很有可能引发见效更快、范围更大的“情绪地震”,加剧国家间舆论对抗紧张氛围的同时,也将深刻地挑战社交媒体时代人与机器间,甚至是人与人之间的交往关系。首先,我们对刚刚兴起的人机交往及其带来的不良情绪要有足够的重视。人机“交往”是一种人机交互或融合,从控制论视角来看,人工智能并不是重现人的智力能力,而是通过捕获人类的认知能力人类嵌入自身,形成混合的人机(Mühlhoff,2020),机器是有功能而无能力的,赋能者是人类,人类作为机器的起点(创造了机器)和终点(机器运用于人类),赋予没有人性只有功能的机器以“情绪”,并通过机器的情绪反作用于人类。但人类一方面可能具有动机上的自私自利甚至恶意,另一方面又难以控制技术的不确定性,因此也难以了解何时“危险点”会来到,即使这种危险只是来自于情绪的累积。

第二,人机交往的未来需要重视“去中心”的普遍原则,这种原则是符合互联网、数字化技术的本质,它需要一步步突破传统的国界、种族、意识形态等区隔。从上述涉中社交机器人情绪及其影响的分析中,我们看到人类尚未跟上技术本质对我们的要求,这也会成为掣肘技术发展并造福人类的问题所在。

第三,在技术飞速发展、未来泛在化的人机交互的工具理性时代,需要人类的价值理性,呼唤人类的现实关怀。人机交互,本质上是事实与价值的平衡与交融,人仍然是价值观的主导者,社交机器人目前仍然是在扮演着交往中介的角色,交往的主体仍然是人,人机交往在现阶段实际上仍然是人与人的交往。社交机器人缺乏对人类情感的同理心和共情力,所以作为机器创造者的人类从起点就要重视对于机器世界之外的现实世界的观照,包括融入现实的规范与道德观念,从而使机器人在人类价值观的引导下行动。从情感的角度而言,人机交往时代需要重视道德判断,以沟通的方式来修补人类主体之间的断裂和分歧,通过关爱关系处理暴力和冲突(肖巍,1999),这也是关怀伦理(ethics of care)的观点。社交机器人的情绪,一方面是对客观世界的一种反映,需要良善的客观世界作用于它;另一方面,需要科技向善的理念融入机器人,使其以全面公正、不偏不倚的态度去反映真实的世界。

本研究也有以下不足与展望。首先,用于推断情绪感染方向的格兰杰因果强调时间序列间的预测关系,当前研究获得的相关结论需要更细致的因果推导检验;其次,鉴于用户可修改个人资料中的地理信息,故地理识别结果可能存在不准确的情况,或为分析结果带来统计误差;最后,基于自然语言处理的文本情绪分析在颗粒度与精度上存在提升空间,这是未来研究可以考虑的改进方向。